2024年11月25日(月)に開催されたKviz特別セミナー『Mir来日!「建築ビジュアライゼーションの未来」』より、当日のイベントレポートをご紹介します。

濃密な内容のため、2部構成のレポートでお送りします。

vol.2は『良いイメージの定義とその作り方 – プロジェクトを通して』です。

vol.1は、こちらをご覧ください

⇒ vol.1: The Mir Way – Mirの哲学とチームビルディング

イベント概要

タイトル:Kviz特別セミナー『Mir来日!「建築ビジュアライゼーションの未来」』

主催 :株式会社Too

協賛 :オートデスク株式会社

登壇者 :Mir創業パートナー Trond Greve Andersen(トロンド・グレヴ・アンダーセン)氏

場所 :秋葉原コンベンション 大ホール

↓当日の模様を映像化し公開しております。合わせてご覧ください↓

詳しいイベントの詳細は「株式会社Too」のWebサイト告知ページをご覧ください

⇒ too.com

良いイメージの定義とその作り方

では、良いイメージとは一体何なのでしょうか。どうすれば良いイメージを作ることができるのでしょうか。これこそが、全ての中核にある大きな疑問だと思います。

イメージというのは、人々の興味を引きつけなければならないと考えています。例えば、このカタツムリが首を伸ばすように、エンドユーザーに対して「もっと見てみたい」「このクライアントについて知りたい」と思わせることができれば、それが良いイメージだと言えるでしょう。

そこから熱意が生まれます。そして、熱意は変化を生み出す力でもあります。

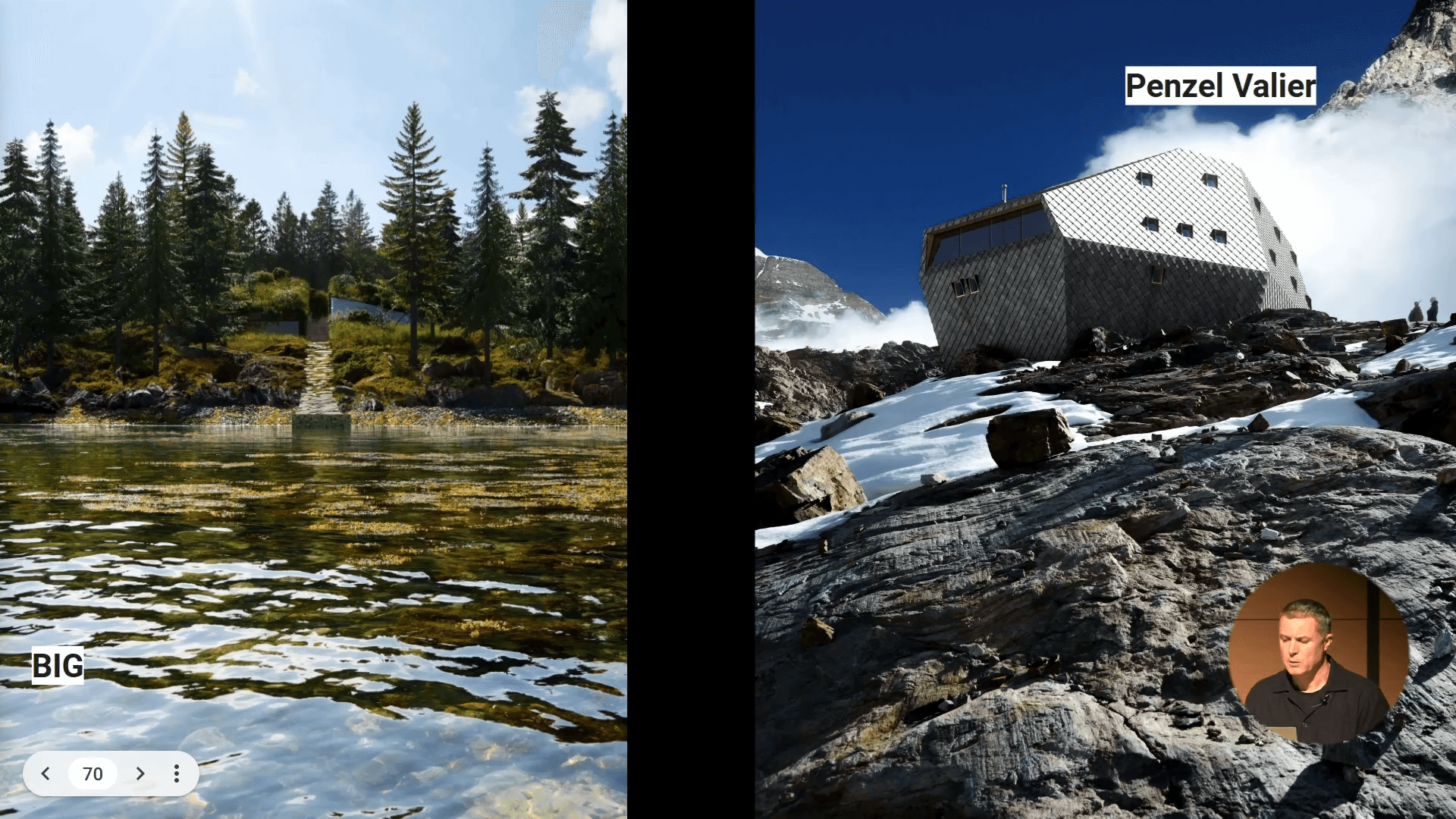

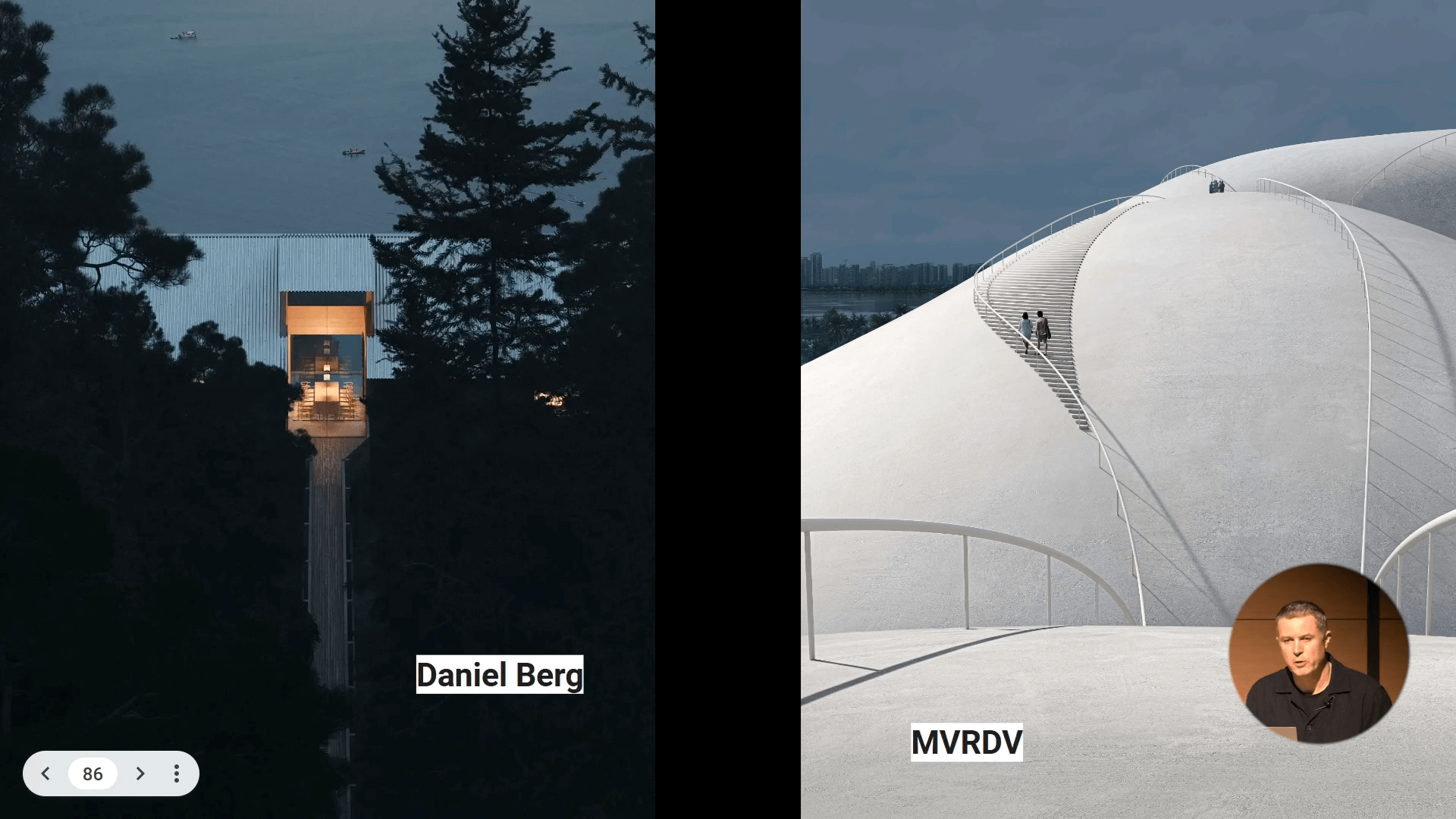

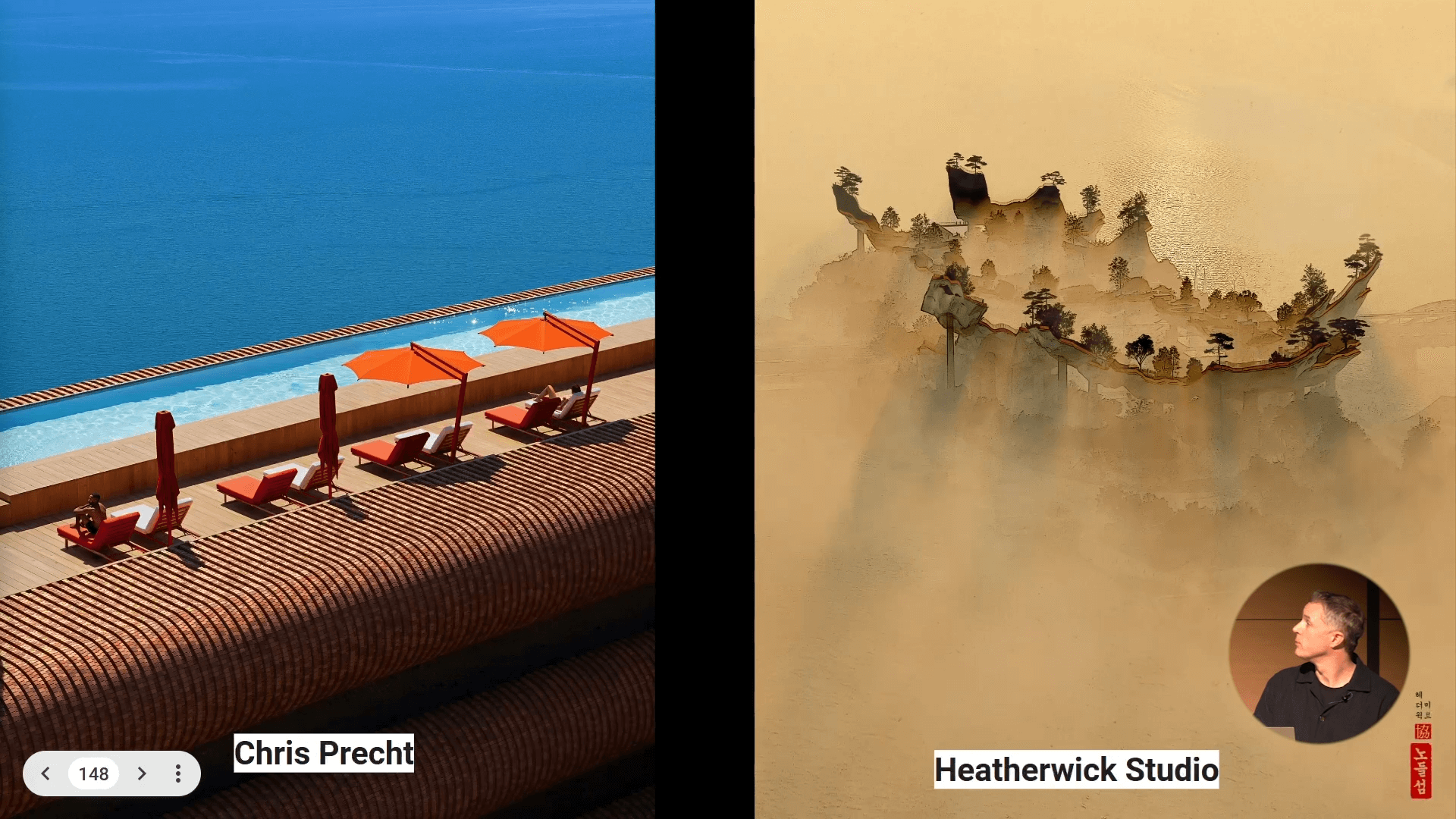

例えば、左側にある『BIG』のプロジェクトの例です。これを見ただけで、興味や関心が湧いてくるイメージになっています。わざと全てを見せないことで、一部だけを見せて「もっと見たい」と思わせるのです。

一方、右側はミステリアスなイメージになっています。これを見る人たちは、まるで全く別の世界に入り込んだような気分になるでしょう。Mirのイメージのベースにあるのは、物理的に正しいライティングです。そのため、3Dソフトウェアの非常にシンプルなライト設定しか使用していません。

さらに重要な点は、イメージが「記憶に残る」ものであること、そして「他と異なる」ことです。これらは密接に関連していて、記憶に残るためには、他のイメージと異なっている必要があります。

また、Mirでは「トランスポーテーション」という概念を重視しています。これは、イメージを見ることによって、まるで別の時空間にいるような感覚に陥ることを意味します。

私たちは、構成や色の理論、または流行を気にすることはありません。それらに縛られることなく、本質的な要素を追求しているのです。

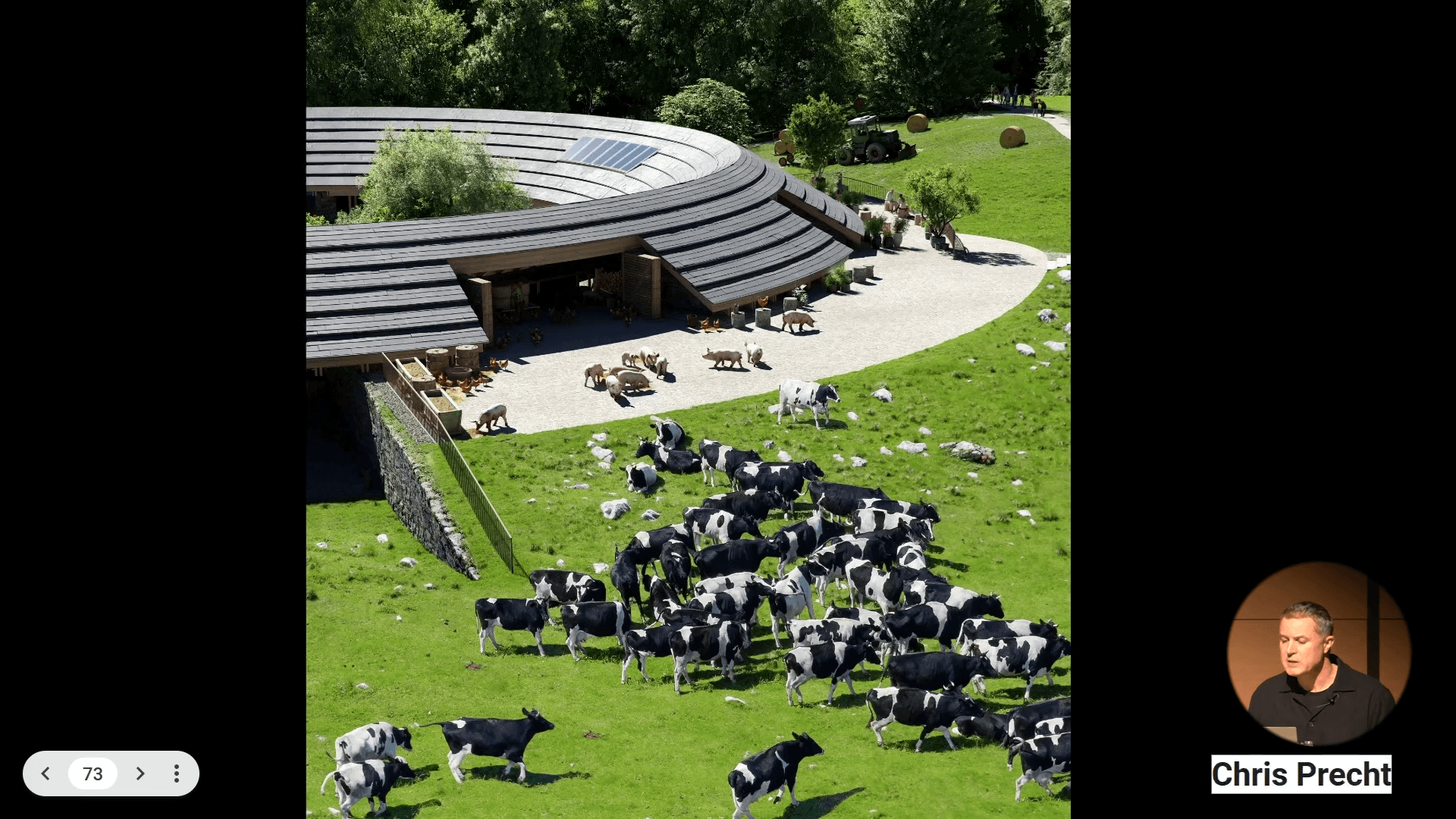

このイメージを見てみると、牛が全体の半分を占めていることに気付くと思います。その理由は、これだけ牛を配置することで他のイメージと明確に差別化でき、異なる印象を与えることができるからです。全く違うものであれば、人々の記憶に残ることができます。

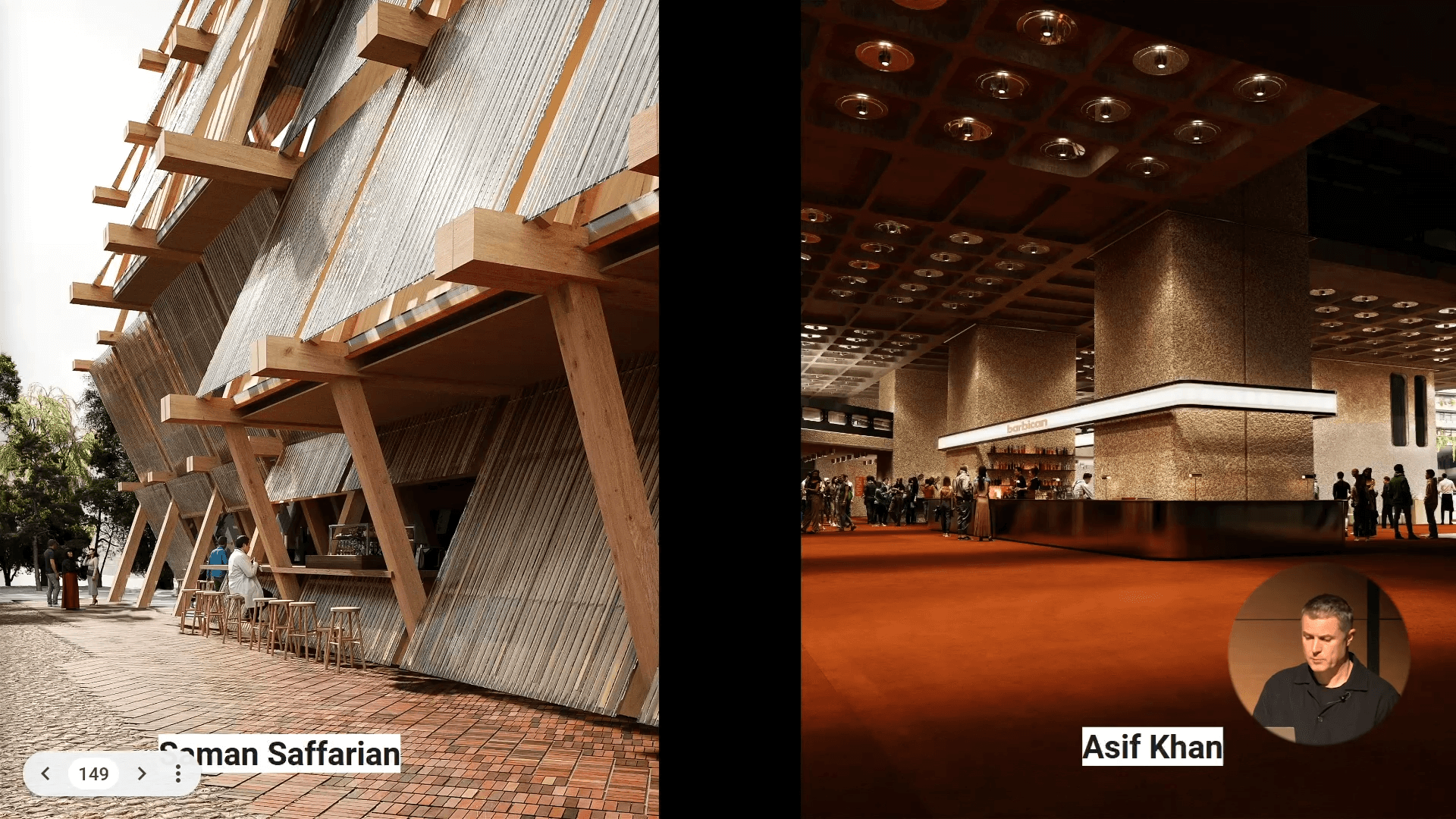

こちらのイメージは非常にシンプルで落ち着いた雰囲気を持っています。

ここで選ばれているライティングは、テクスチャと空間を強調する役割を果たしています。それによって、あたかもその場にいるような感覚を生み出します。この効果を実現する上で、テクスチャが非常に大きな役割を果たしています。

屋外のイメージにおいては、ライティングがリアルに感じられることが非常に重要です。イメージを見ているということを忘れさせるようなリアリティを生み出す必要があるのです。

こちらで使用した青色は、一般的に使われる青とは異なる色です。独創性をもたらすために、色も重要な要素の1つとして意識しています。

ソフトウェアについて

また、ソフトウェアとテクノロジーについてもお話ししたいことがあります。私はフライフィッシングの愛好家なので、フライフィッシングを例に挙げて説明します。

これが私の最新の釣り竿で、今まで購入した中で最高のものです。日本の野寺宣男氏のサインが入っています。

この釣り竿は本当に魔法のようで、自分が手を持っていることを忘れてしまうほどです。使っていると、まるで体の一部のように感じさせてくれます。

魚をたくさん釣りたいときや大きな魚を釣りたいときに、この釣り竿は大いに助けてくれます。遠くまでキャスティングすることができ、一日中釣りを続けることも可能です。

一方で、残念ながらどんなに良い釣り竿でも、美しい魚や立派な魚を釣るためには直接役立ちません。釣り竿ができるのは、「魚を捕まえる」ということだけです。

その理由は、釣り竿が盲目だからです。そして、ハンマーやペイントブラシも同じく盲目です。私は、ソフトウェアやハードウェアも釣り竿と同じであるべきだと思っています。それらは、強力で信頼できるものであり、自然でありながら、盲目である必要があるのです。

今日のソフトウェアは本当に素晴らしいものになっており、もはやソフトウェアについて語る必要さえなくなっています。ソフトウェアではなく、実際に作られたイメージそのものを見るべきだと思います。

何か特別なものを作り出すためには、自分の目とハートを使うことが必要なのです。

何かを作るということは、観察の結果として生まれるものです。そして、それに命が吹き込まれることで、このようなイメージへと繋がっていきます。最高のソフトウェアとは、このプロセスを実現する際、余計な苦労をしないためのものだと考えています。

プロジェクトの流れ

では、ここでプロジェクトのスタートから完成までの流れの一例を紹介します。

この方はデンマークの建築家で、私たちのクライアントでもあるドルデ・マンデラップ(Dorte Mandrup)氏です。

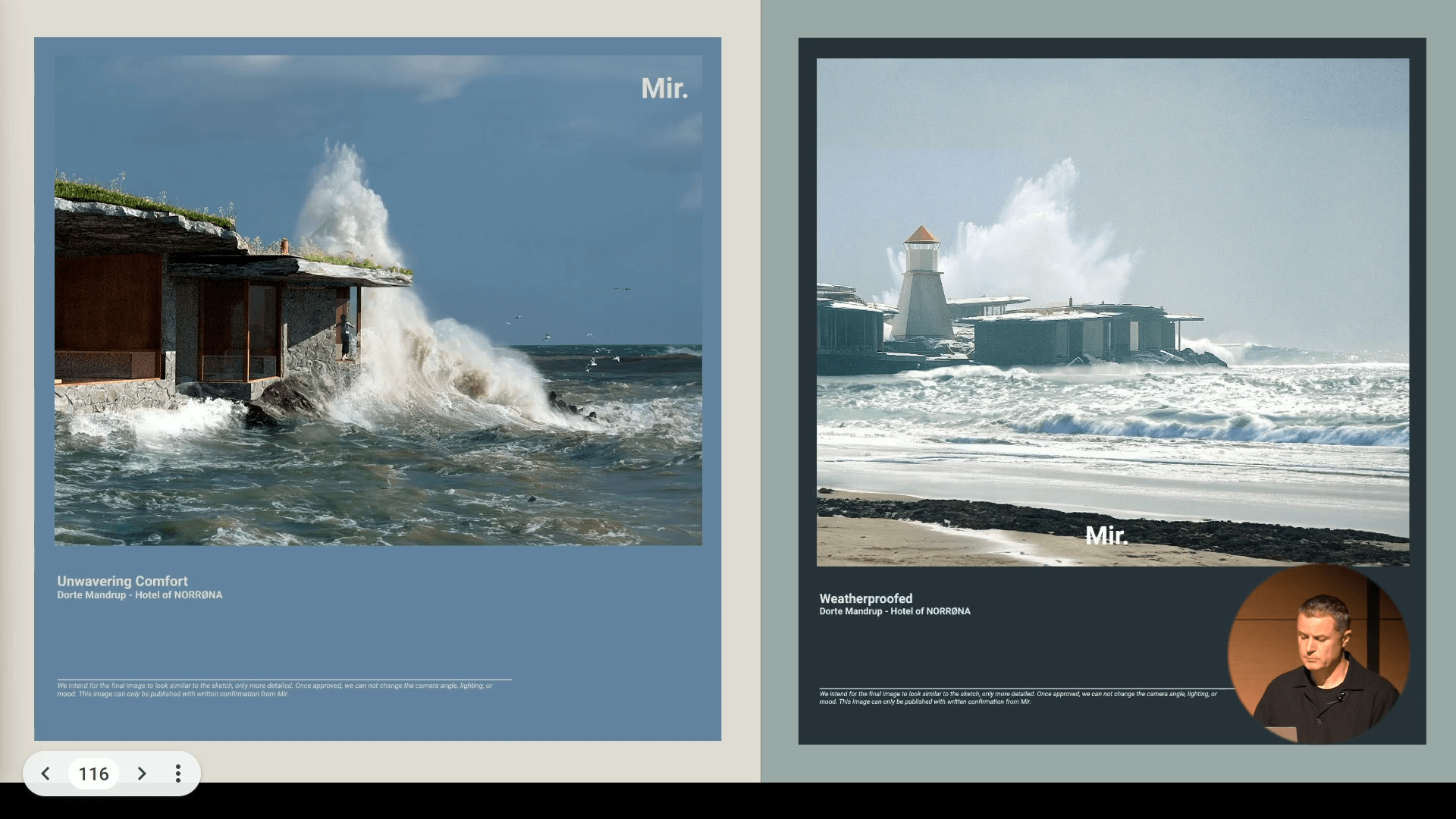

このプロジェクトは、ノルウェーのアウトドアブランド『NORRØNA』向けに新しい建築を計画していたタイミングでのことでした。NORRØNAは、通常アウトドア用の布地などをベースに商品を製作しているブランドです。

新しく旅行業界への参入を目指すこととなり、非常に独自性の高い旅行先を開発しようという計画が持ち上がりました。そこで目を付けたのが、ノルウェー北部にある景色の素晴らしい場所、ロフォーテン(Lofoten)です。

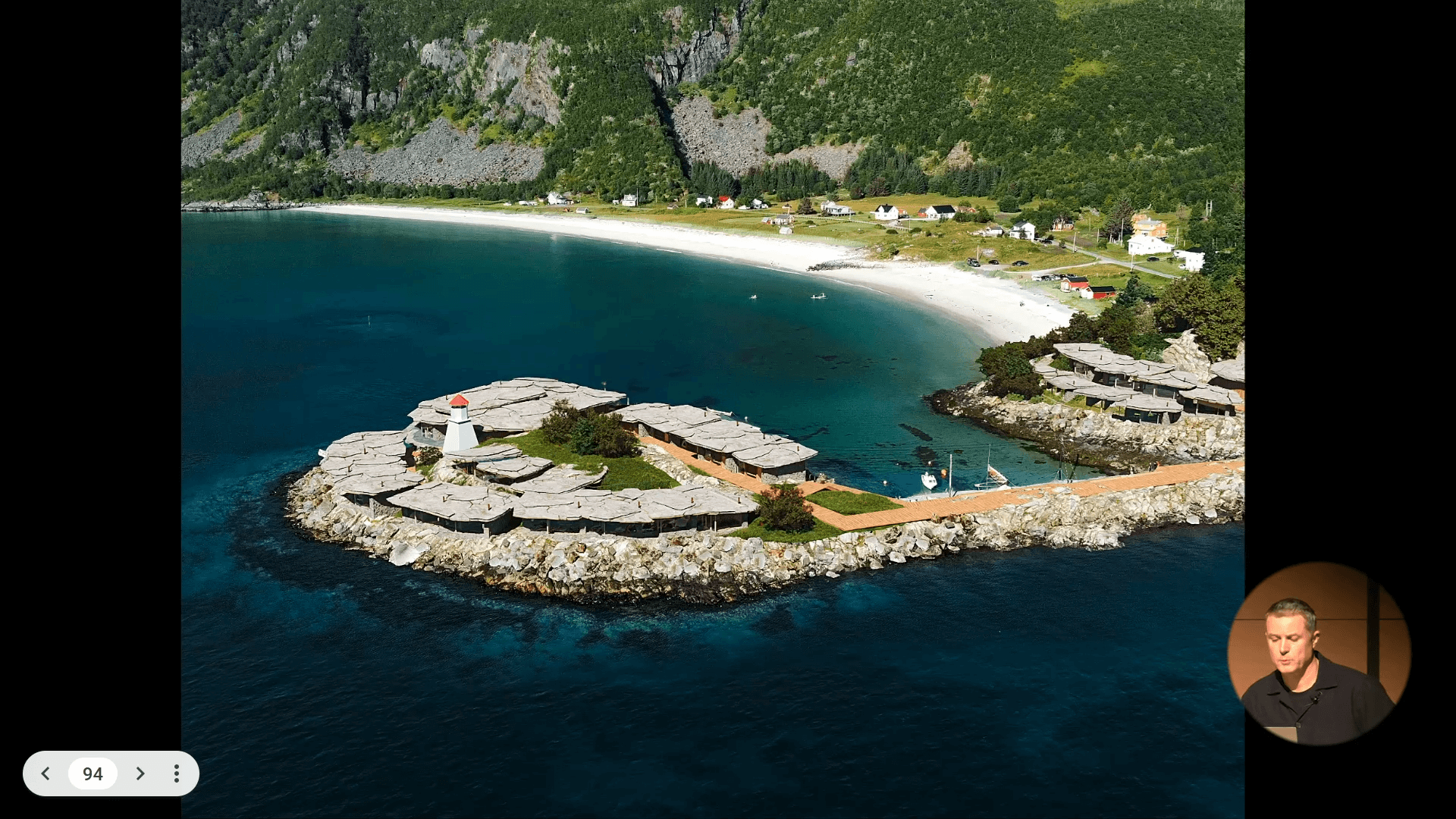

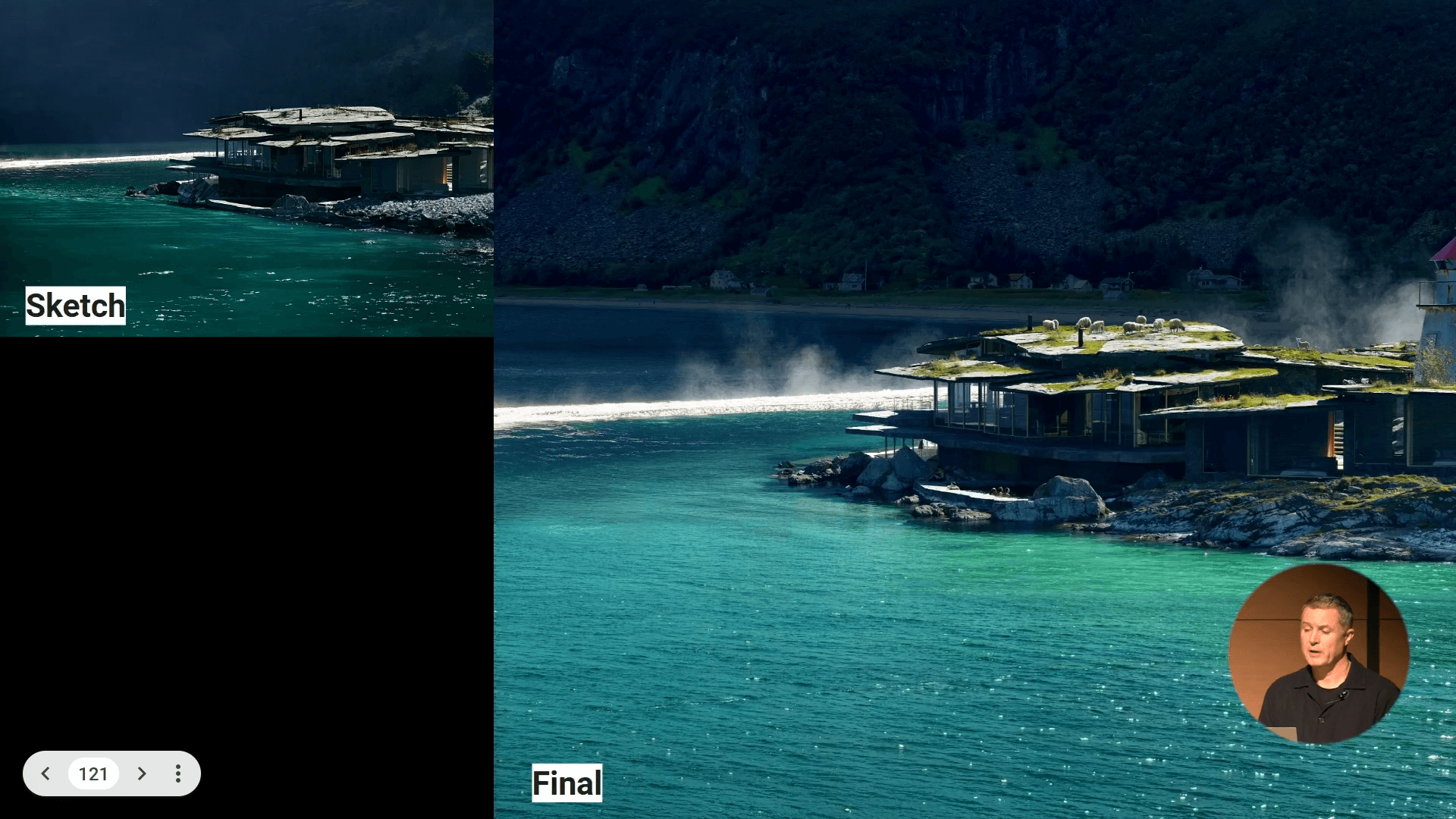

こちらが、このプロジェクトの最初に作られたテストの建築物です。小さなペニンシュラ型のホテルとなっています。

この段階では、まだ正式なイメージとして考えてすら、いません。あくまでもプロジェクトを理解するために作成した試験的なイメージです。

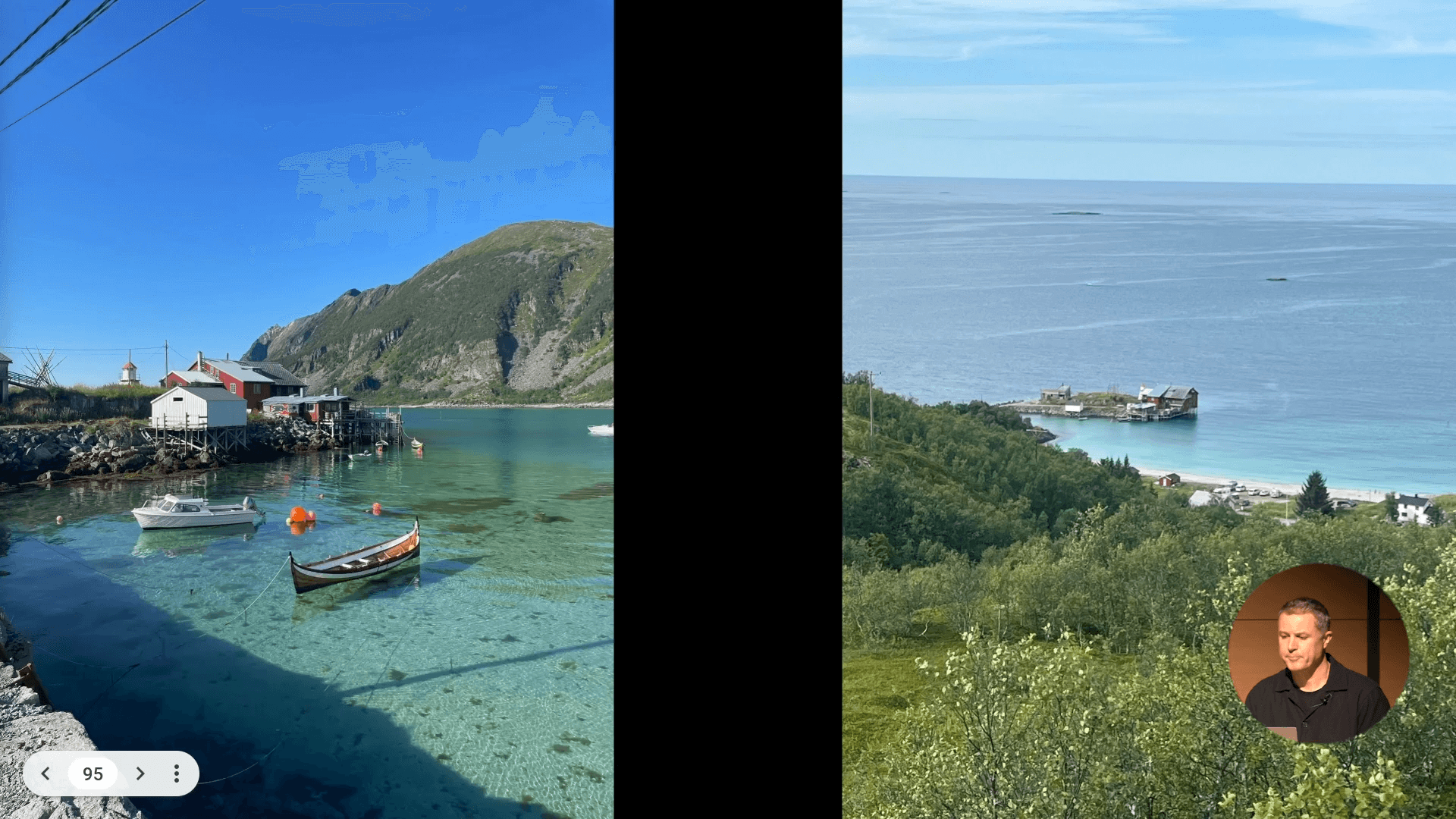

その後、現場の写真を見たり、実際に訪問したりして確認を行います。そういった際に、一番便利なツールはGoogle Mapです。クライアントと話しながら、周囲の環境について感覚的に掴むために活用しています。

このエリアの独自性を理解するために、Googleを活用してさまざまなアイデアや情報を収集します。そして、全てを3D化できる段階になった時点で、実際のプロジェクトに取りかかります。

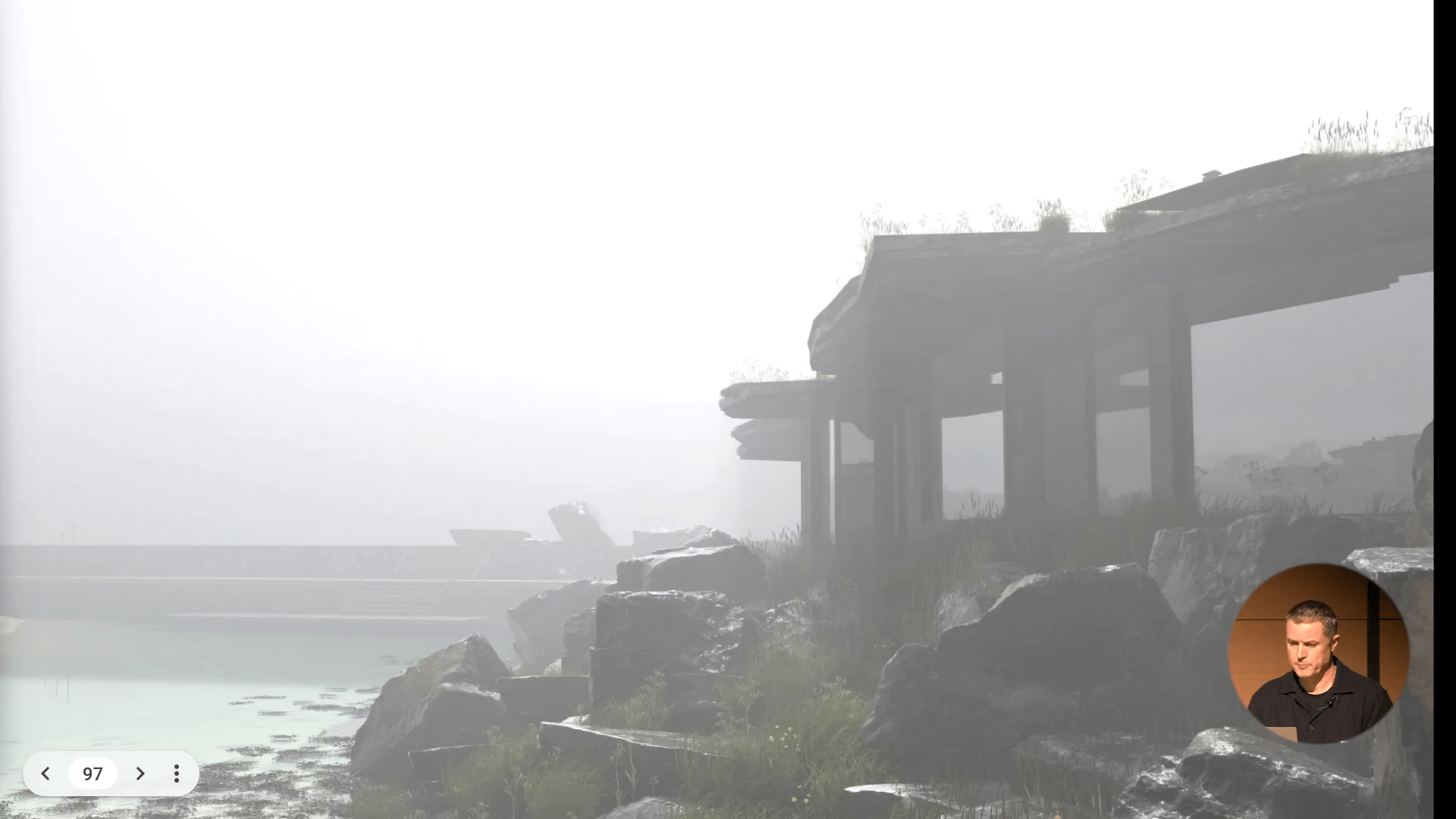

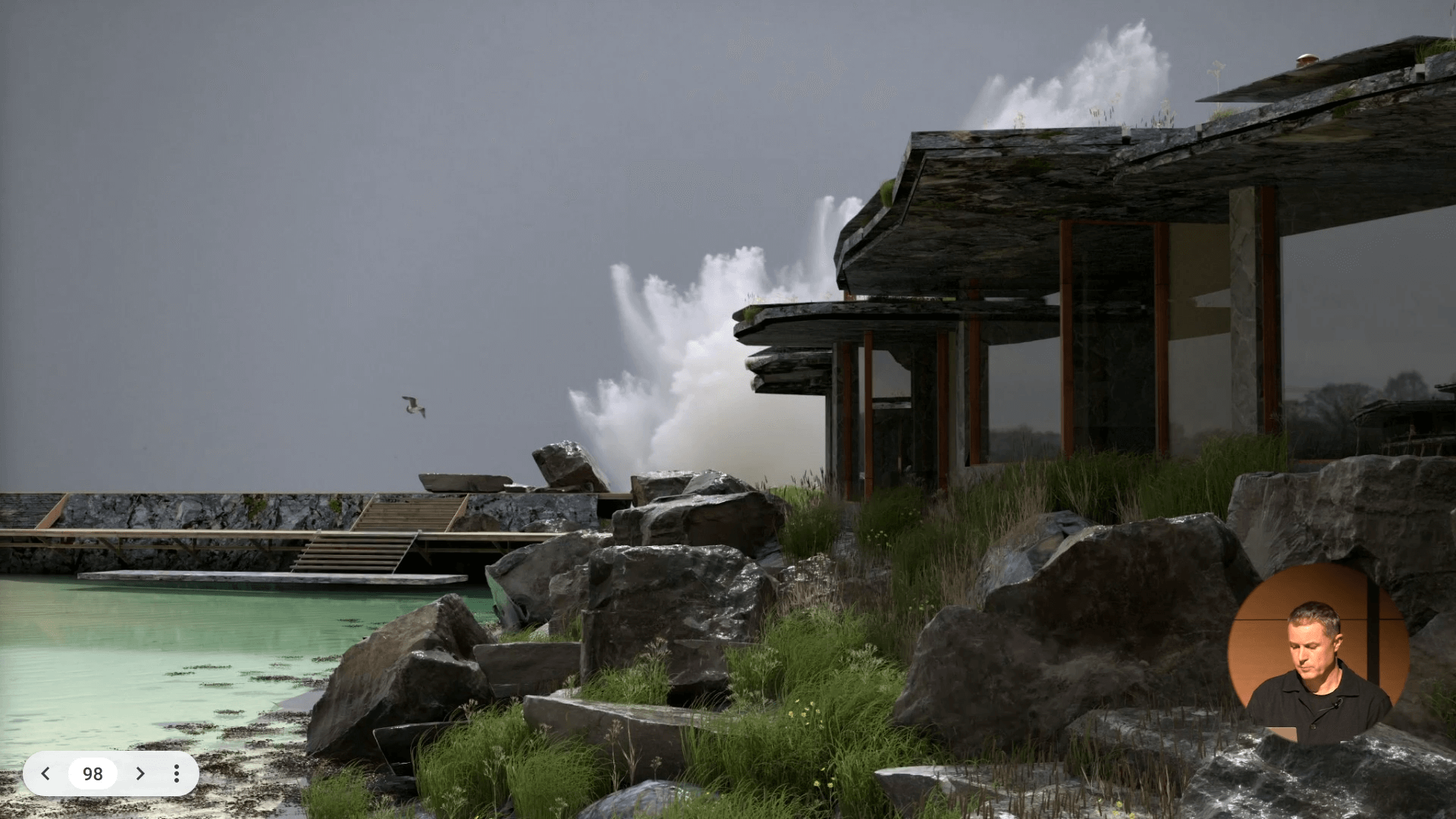

そこで、突然アイデアが湧き出してきます。例えば、こちらのコントラストです。外側の激しく厳しい天候や気候と、内海の落ち着いた静かな状況を対比として表現しています。イメージスライドを使いながら、クライアントにフィットする適切な言語を探しながら進めていきます。

ペインティングのような表現が良いのか、あるいはリアルで忠実な表現が適しているのかなど、さまざまなアプローチを試みます。私たちは、単に正しいイメージを探すだけでなく、正しい瞬間の切り取りを見つけることを目指しています。

また、そのプロジェクトの外観をどれほどラフな感じに仕上げるべきか、それとも綺麗な感じにした方が良いのか、その度合いも確認します。

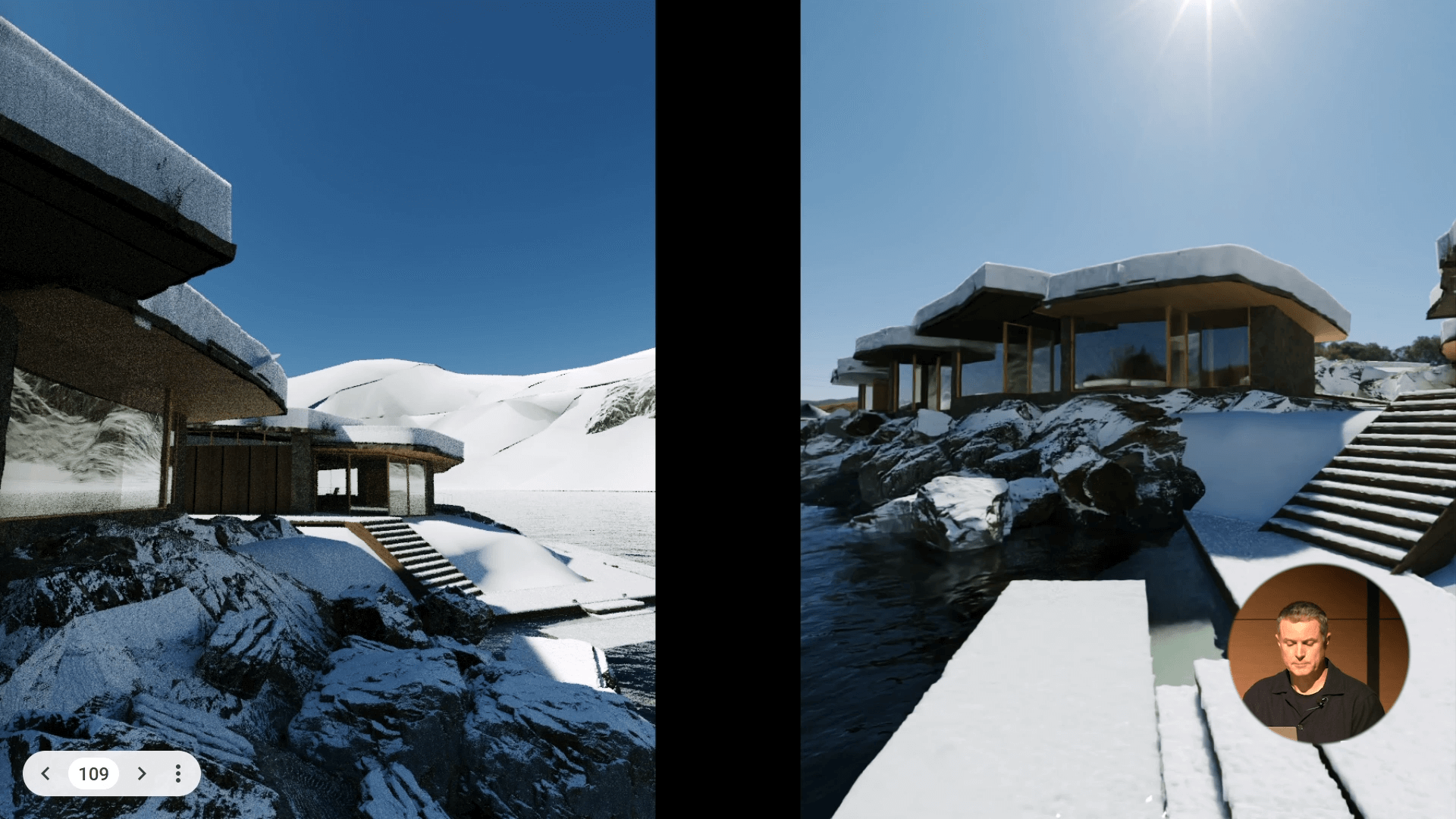

画像のような雪と海という組み合わせは、あまり頻繁に見るものではありません。そのため、その独自性が魅力的だと感じました。

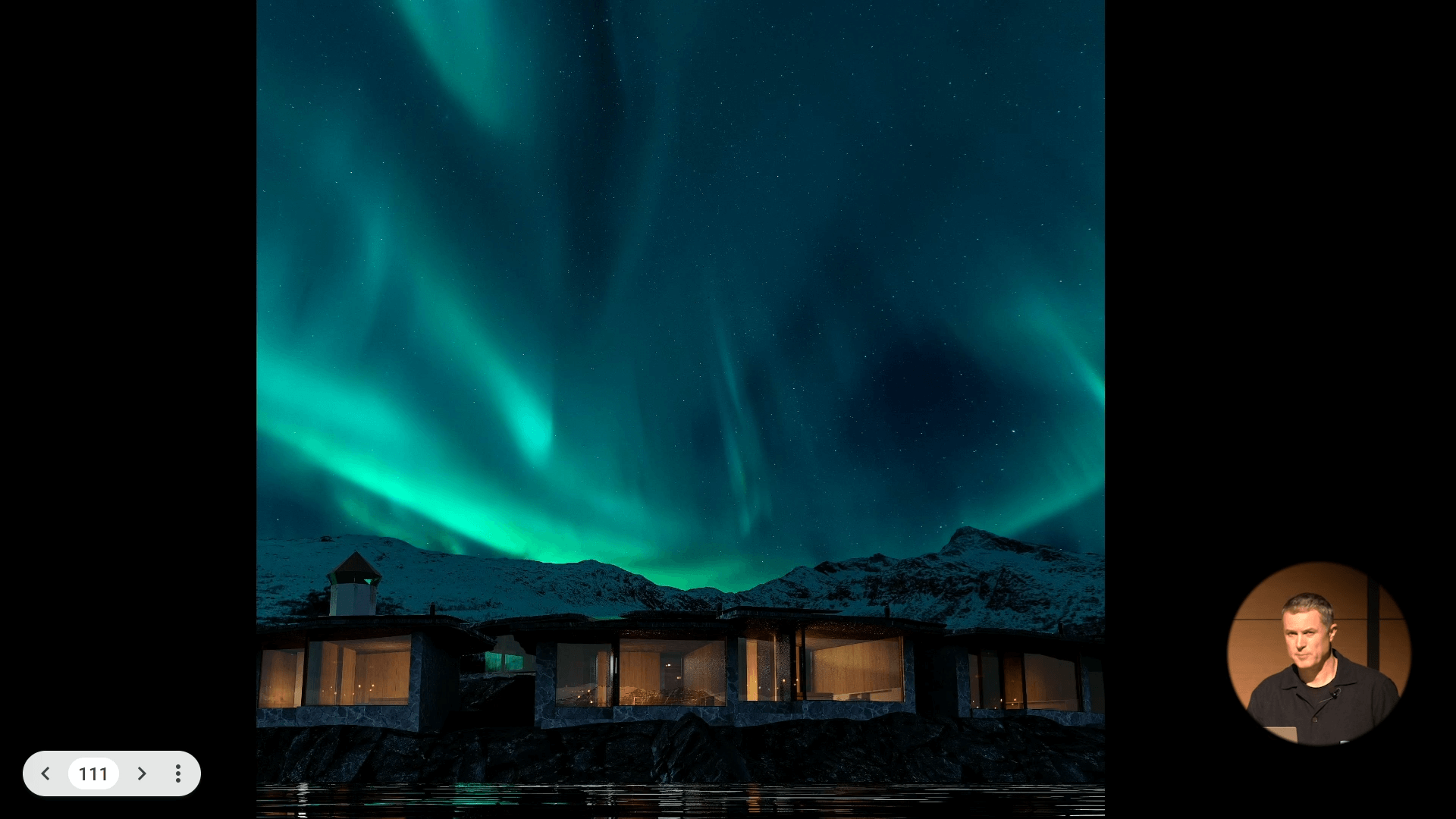

また、ノルウェーではオーロラが非常に重要な存在と考えられています。そのため、画像のようなイメージをよく作ります。いかに幻想的でありながら、自然に見せることができるかを実験しました。

一部のスケッチは、ポスターのようにフォーマルに見えるものもあれば、映画のワンシーンのように見えるものもあります。

このプロセスの中で、その時点である全てのスケッチを印刷します。そして、チームメンバーが集まり、イメージを分類します。この工程の中で、今後必要のないイメージを判断します。その際には、かなり議論が白熱することもあります。

スケッチを選んだ後、それぞれに名前を付けていきます。また、各イメージに対して、私たちの考えを説明するテキストを添えることもあります。

個人的には、スケッチに名前を付ける作業はとても好きです。

しかし、チームメンバーのほとんどは、この作業があまり好きではないように感じています。彼らが名前を付けると「sketch01」など、シンプルなものになりがちです。私が名前を考えるときには、「なぜこのスケッチを作ったのか」という原点に立ち戻るようにしています。

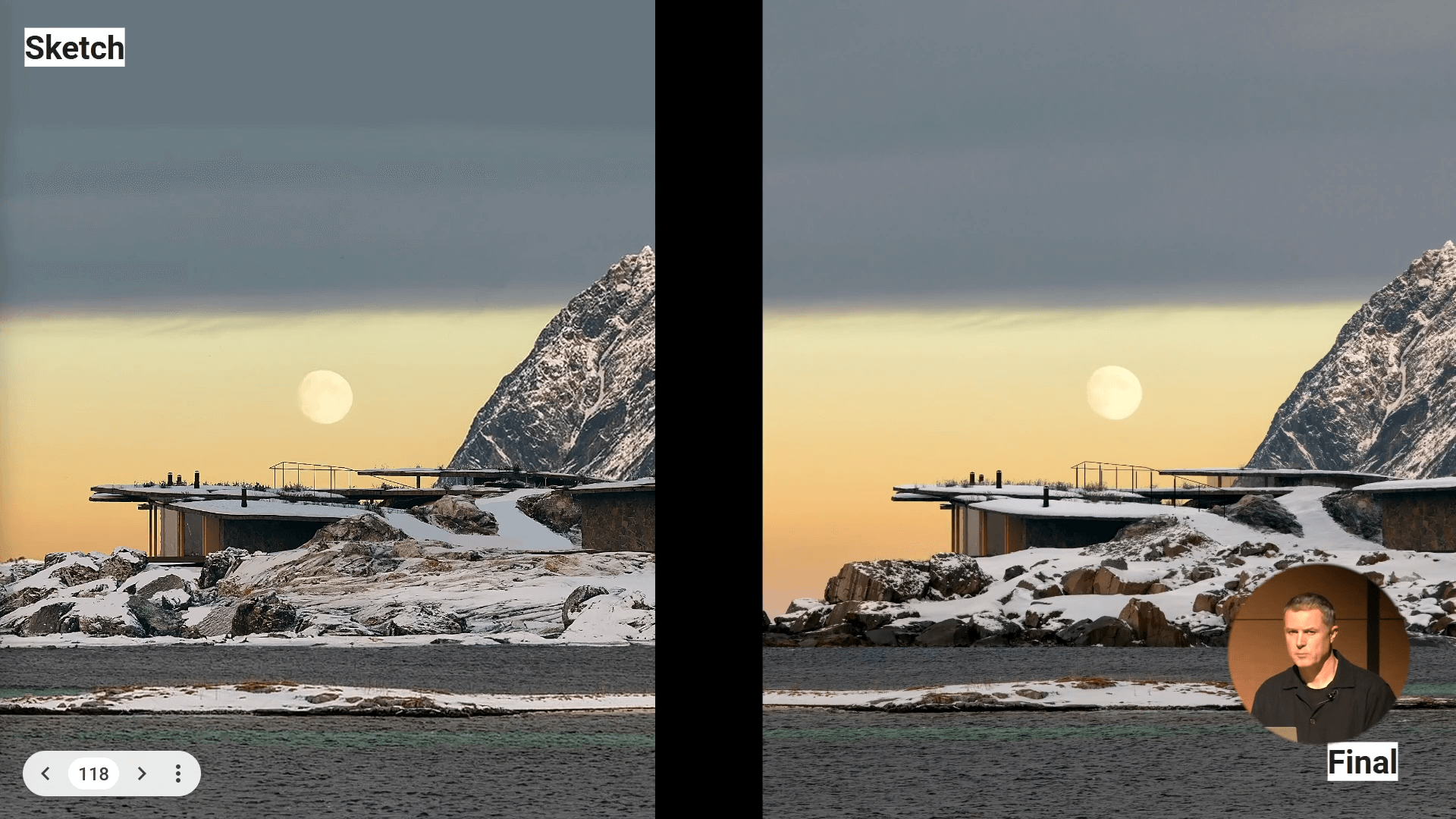

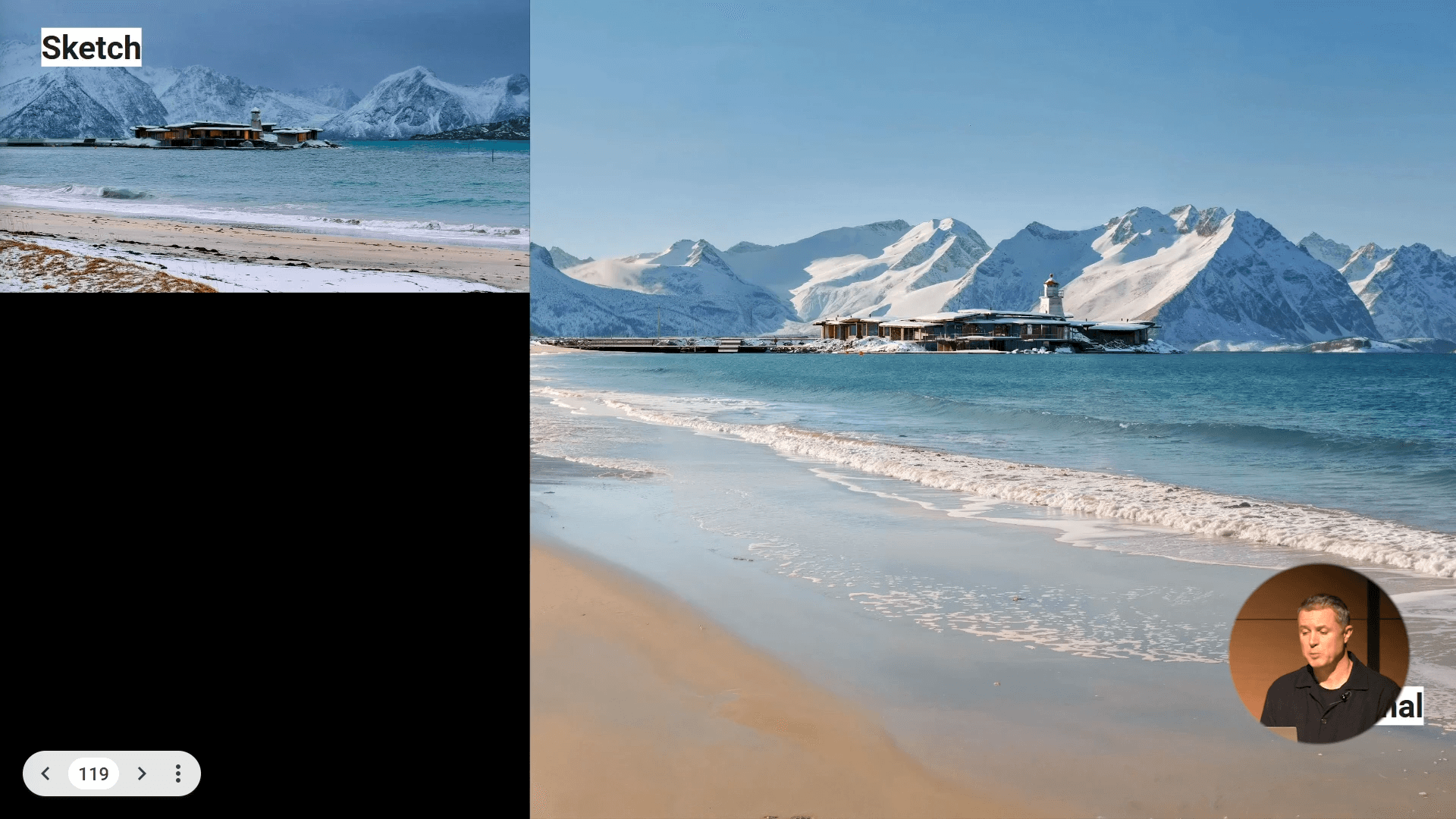

クライアントがスケッチを選んだ際、私たちはそのスケッチと最終的な作品をできるだけ近いものにするよう努力しています。スケッチを単なる最初の一歩にすることはありません。

高解像度のイメージはより良いものを作りたいという動機付けにはなりますが、それを追求しすぎると、最初のイメージが持っていた直感的な効果が失われてしまいます。

しかし、場合によってはイメージを変更することもあります。こちらのケースでは、クライアントから「もう少しポジティブな雰囲気が欲しい」という要望があったため、それに応えて修正を加えました。

最終版の方が、より良い仕上がりになったと感じています。

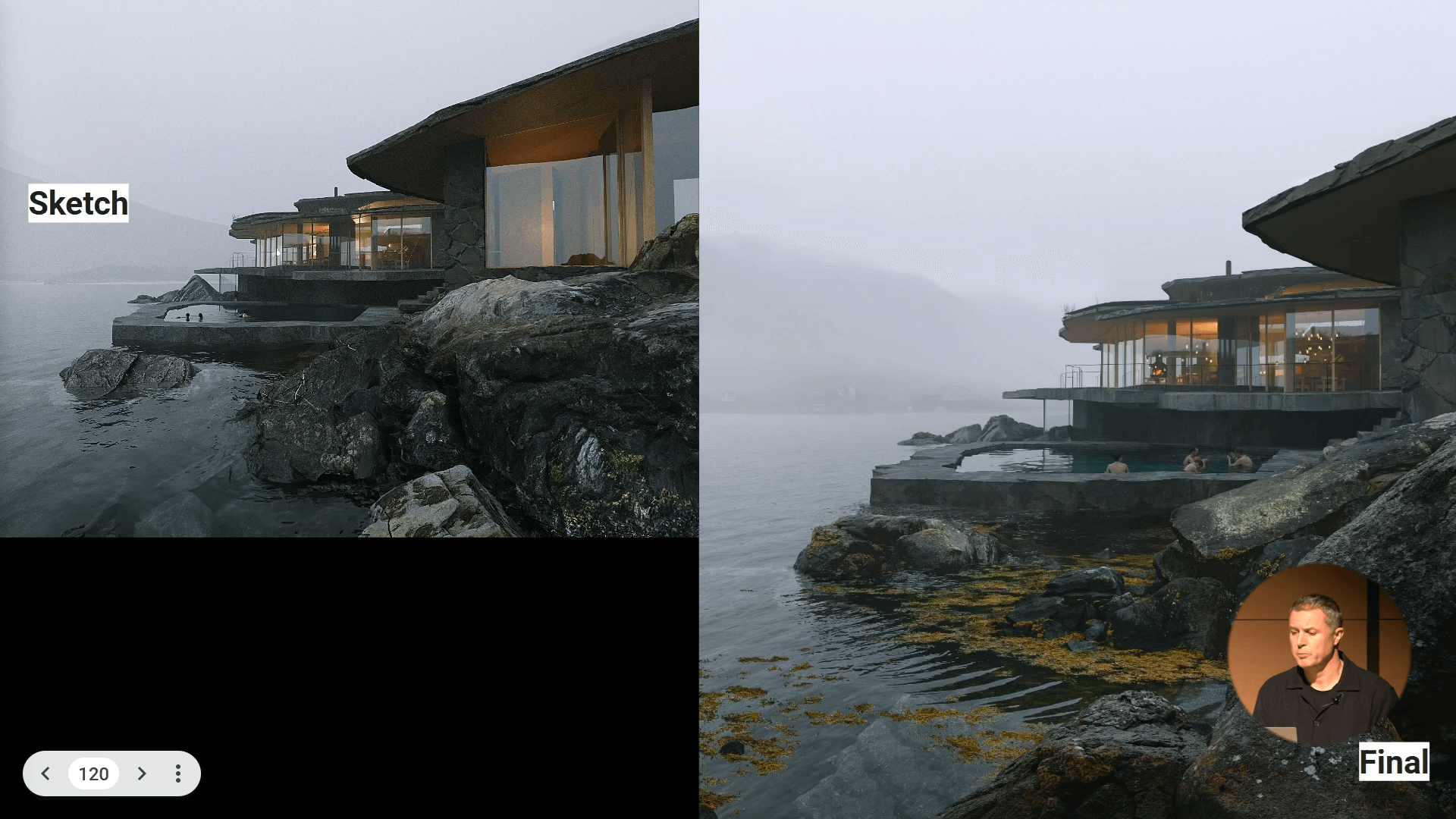

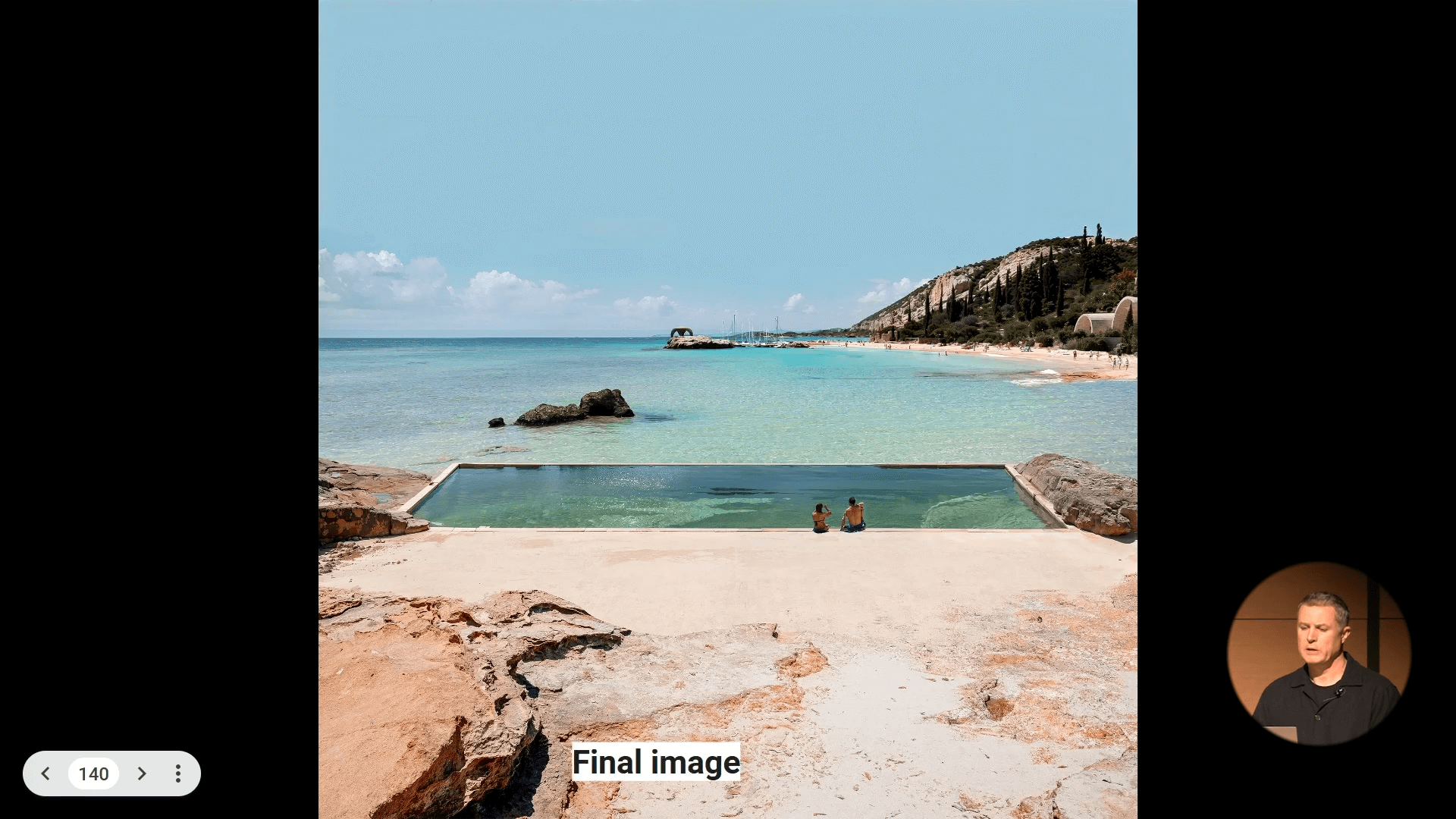

こちらの場合では、ライティングと雰囲気はそのまま維持しました。その上で深みを加え、プールにいる人たちにもう少しフォーカスを当てています。

クライアントに承認され、特に雰囲気に関してコメントがないというタイミングはとても嬉しい瞬間です。そのタイミングから、私たちはさらに細部を詰めていく作業に集中することができます。

イメージの見方

では次に、イメージをどのように見るかについてお話しします。イメージを作るという作業は、自分が物を見て、それにどのように反応するかによって大きく異なります。

CGアーティストには1つの問題があります。私自身もそうですが、私たちは技術的な視点で物を見てしまうため、時に「間違ったもの」を見てしまうのです。そして、思考を重ねすぎてしまうことで、物事を複雑に捉えがちという傾向もあります。

一方で、私の10歳の娘は、イメージを見るという点で私より優れている部分があります。なぜなら、彼女は「考えるよりも感じる」からです。

フィーリングは非常に重要です。目と脳が繋がっているというより、むしろ目とハートが繋がっているような感覚です。

良いイメージとは、ハートから出る言葉を話すものです。ハートは詳細にはこだわらず、むしろ驚きやサプライズを求めます。私たちの最大のチャレンジは、いかにしてそのフィーリングを生み出すかということです。

イメージで見る作業の流れ

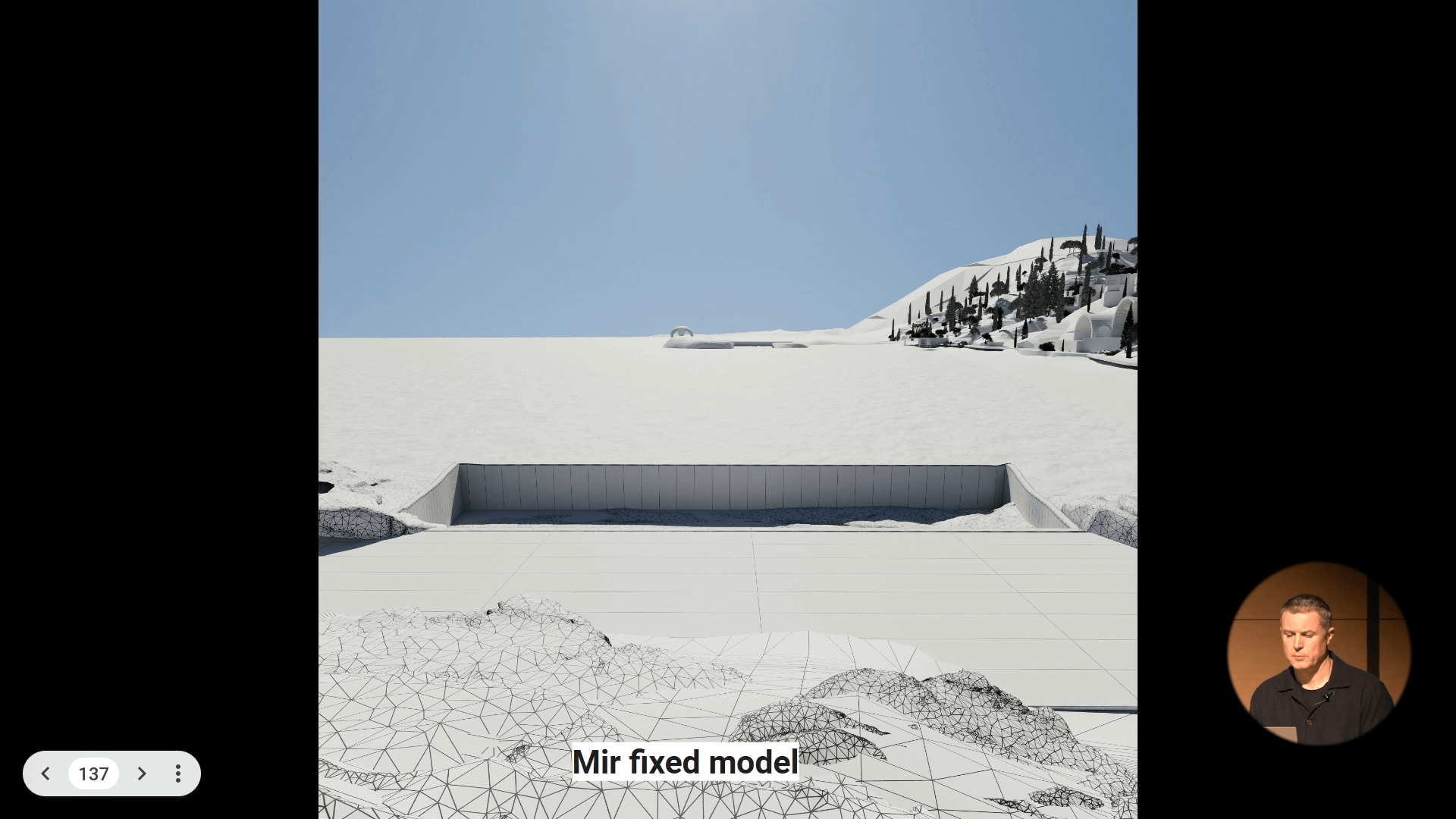

ここからは、プロジェクトの作業の流れをイメージとともに紹介します。

こちらは、アルメニアのオッペンハイマーのアーキテクチャモデルです。画像は、クライアントから提供された3Dモデルの外観です。背景にはビーチがあり、その中央にはドームが配置され、さらに村の横には山がそびえています。

このプロジェクトは、まだディテール部分がしっかりと作り込まれていません。そのため、私たち側で一部のモデルを作成しています。全てが自然に見えるよう、細心の注意を払って作業を進めています。

具体的には、この地域の植生を調べ、石や土壌もその地域に適したものを選びます。

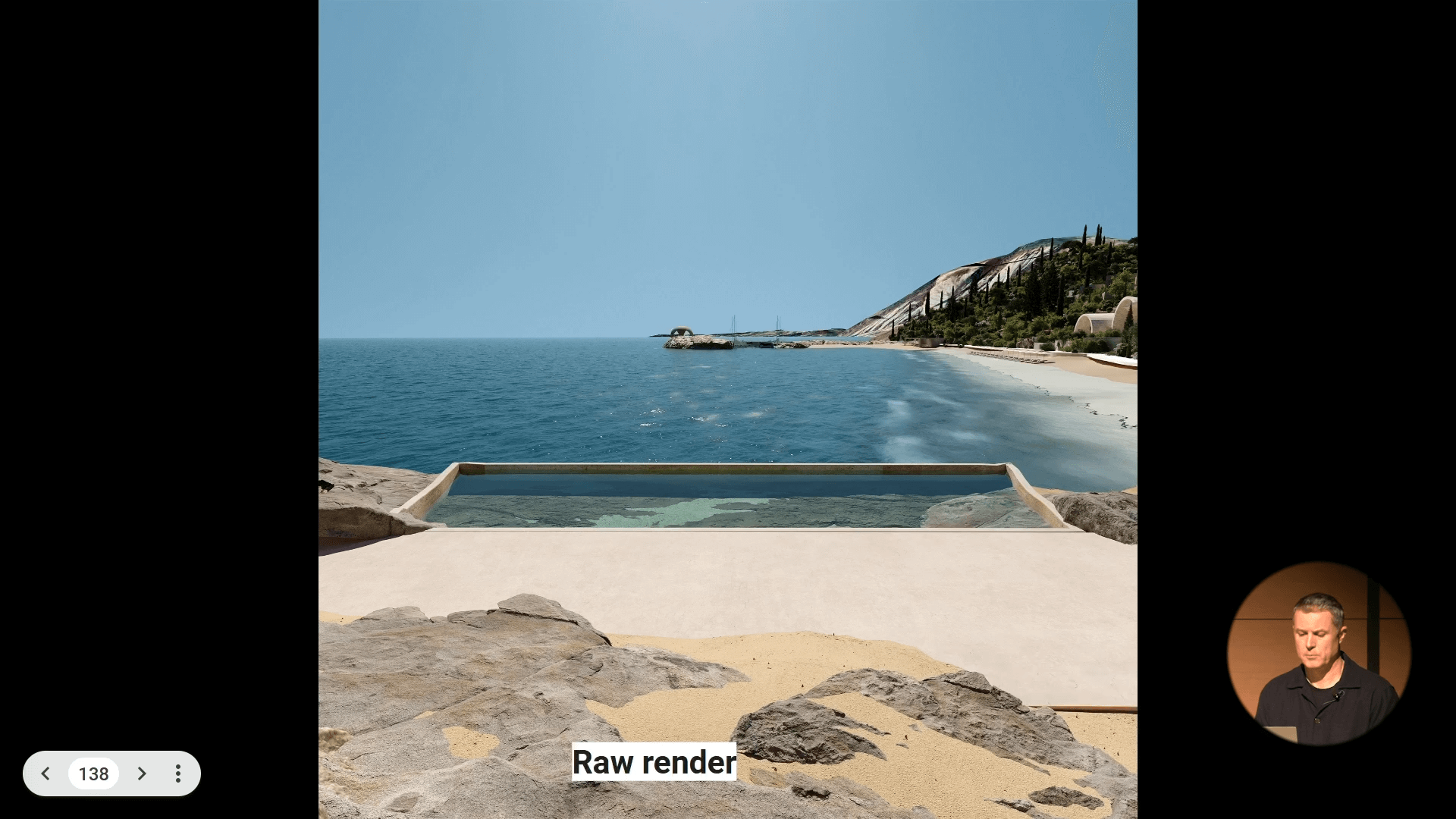

プロジェクトに取り組んでいる際、私たちのコンピューター画面にはこのような画面が表示されます。色やライティングが適切に機能しているか確認してからでないと、カメラアングルを決めることはありません。

次に、Photoshopで色のバランスを整えます。詳細を確認しながら全体としてうまくバランスが取れるようにイメージをつなぎ合わせていきます。

最後に1日置いて、改めてフレッシュな目でもう一度イメージを見直します。最近ではAIも活用して、小さな詳細部分やマイナーな箇所を補完するようにしています。

これは、プロジェクトの別のイメージです。クライアントの3Dモデルになります。

最高のアーティストとは、そのスタイルに対して非常に優れた感覚を持っている人だと思います。クライアントに常に質問ばかりしていては、信頼を得ることはできません。

スタイルを理解し、あまり質問をしなくてもそのスタイル通りに実行できたとき、クライアントに非常に満足してもらえるのです。

Photoshopに入る前に素晴らしいイメージが出来上がってしまうと、それはそれでチャレンジになります。そのため、最終的なイメージとできるだけ同じ、あるいは似たような形になるようなシーンを作ることを心がけています。

少し色を調整し、ディテールを修正しました。そして、全体をまとめた完成版のバージョンです。これにより、より温かみのある仕上がりになっています。

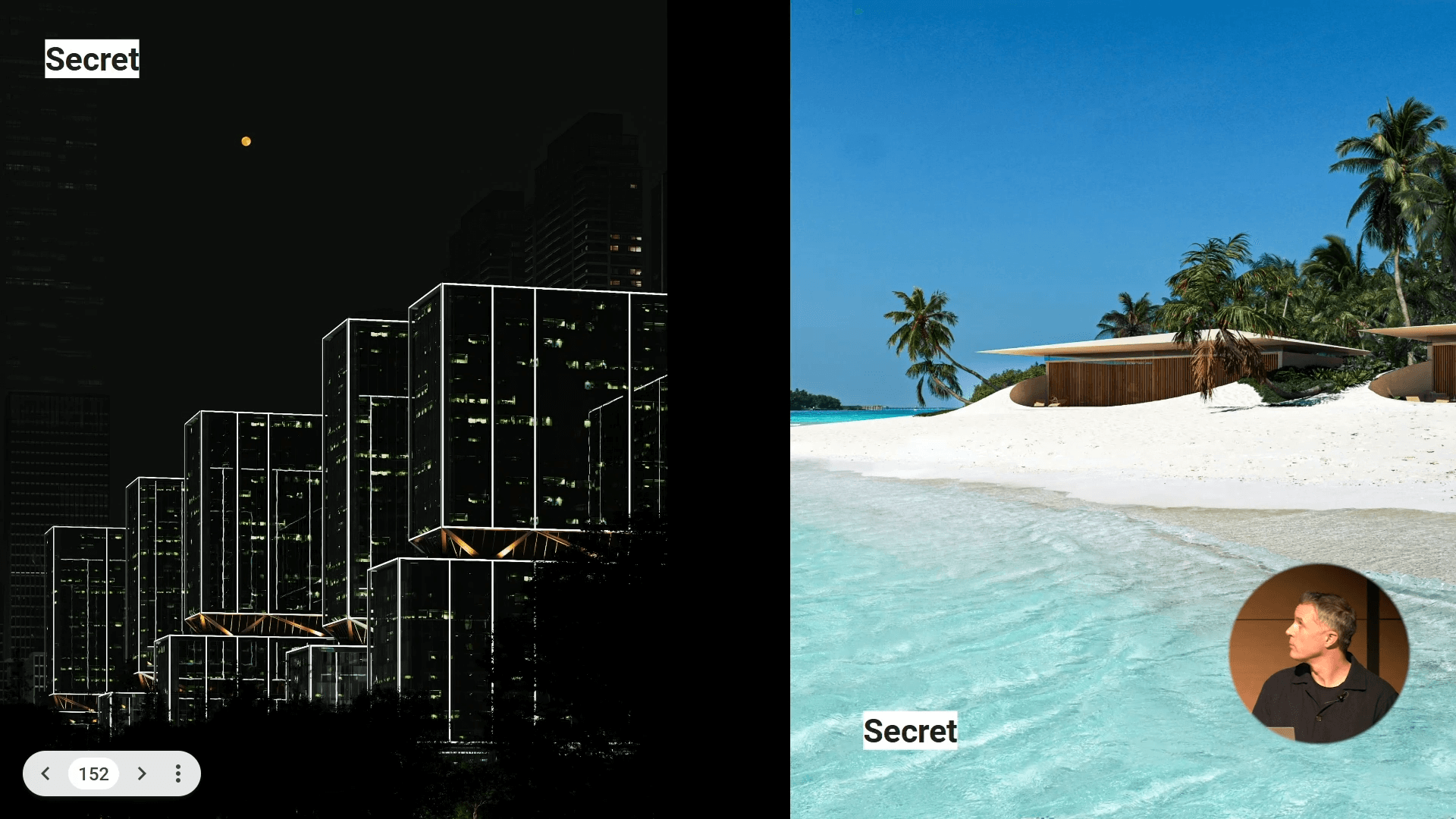

仕上がりイメージの紹介

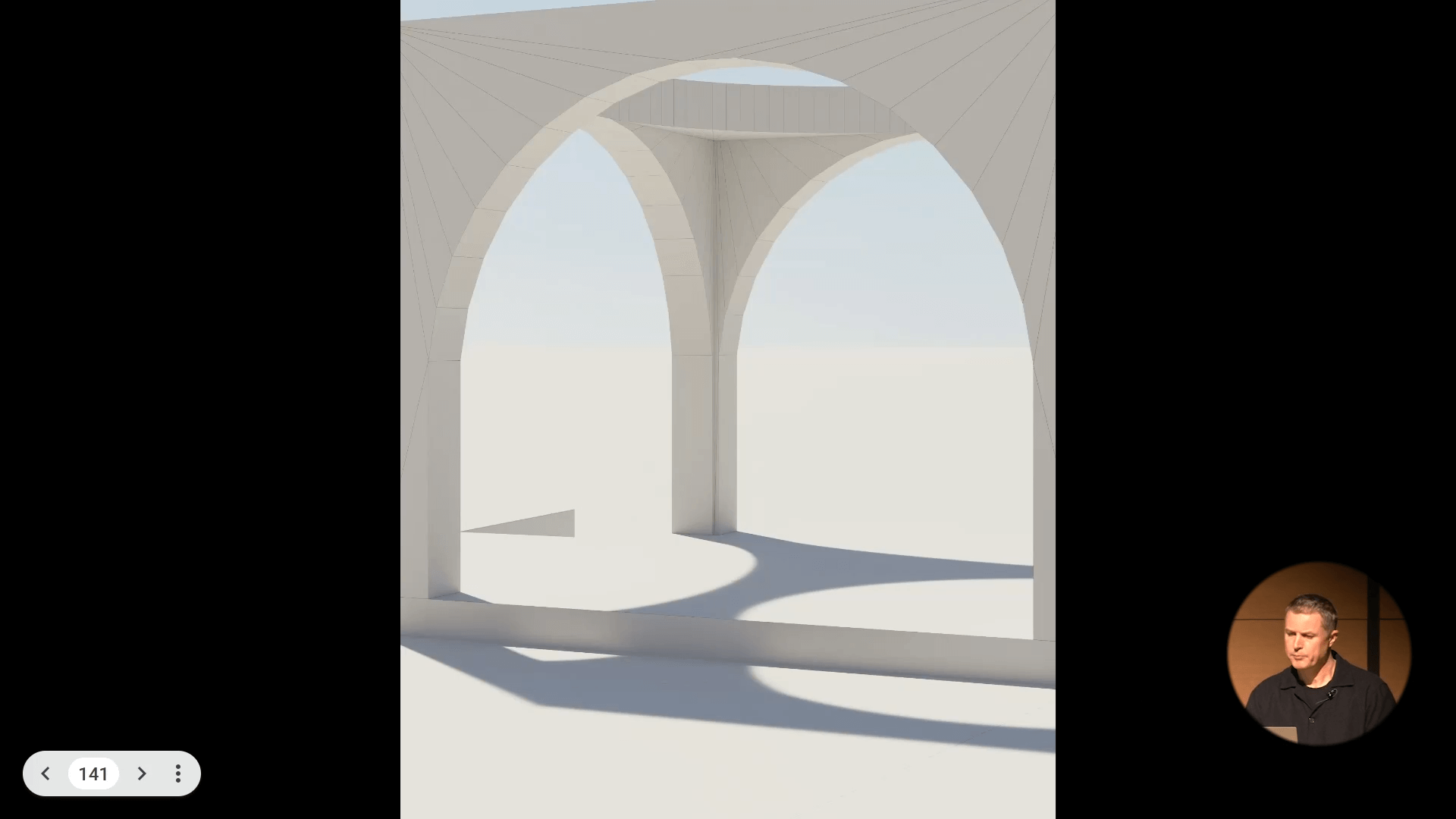

最後に、これまで手がけてきた仕上がりイメージの一部を紹介します。

Q&A

Q1. 添景についてお伺いします。人物の添景で、3Dや2Dを使うのか、構図に合わせて写真を撮るのかなど、意識していることがあれば教えてください。

添景については、3Dモデルを頻繁に使用しています。その上でPhotoshopを使って処理を行い、場合によってはAIを活用して顔がより自然に見えるよう調整します。

最初から写真を撮ることもありますが、通常は3Dから始めて、ライティングなどが適正かどうかを確認し、その後に細部を調整しています。

Q2. 日本の建築アーティストは下請けの立場が多いです。また、制作時間が短く、クライアントと対等に話せないことが悩みです。クライアントとの関係や、1枚の絵にどのくらいの制作期間があるのかを教えてください。

世界中でほぼ同じような状況だと思いますが、他の国ではCGアーティストが下請けという立場に立たされることは少ないです。ただ、一番上の人たちと直接話せる機会はほとんどないと思います。

そういう理由もあり、Mirは大企業になることはありません。私たちは一定の権限をもち、対話することができるクライアントを選んでいます。ただし、そのような環境を許してくれるクライアントはそう多くはありません。

Q3. 提出前や疲れている時にイメージを作る際、魅力的なCGを作るためにしていることや、逆に絶対にしないことはありますか?

1つ非常に明確なルールとして、クライアントと仕事をする際、「何が期待できるか」を早い段階で定義し、伝えることを心がけています。これを早めに伝えることで、クライアントの期待値が明確になります。

先ほどの「ダンスをリードする」という話にも通じますが、クライアントには「何をいつまでに期待できるのか」を事前に伝え、その約束を超えたものを提供できれば、クライアントも喜んでいただけます。

Q4. MirはCGを使ってストーリーをイメージで語るスタジオだと思いますが、チームや個人として日々の経験を積み上げるための活動や心掛けていることがあれば教えてください。

私たちが新人アーティストを雇う際には、早い段階でその人がプロセス全体において、1つのイメージに没入し過ぎていないかをチェックします。色々なものを見るのではなく、1つのものを完璧にしようとし過ぎていないかを確認しています。

イメージ自体は比較的迅速に完成するべきものです。ですので、まずは仕事を早く進め、スケッチの段階であまりこだわりすぎず、真剣に深刻に捉えないようにといつも伝えています。

私たちのプロジェクトでは、約200枚のスケッチを描き、その中から最終的に3枚程度のイメージが選ばれるのが一般的です。

プロセスはピラミッド型のイメージです。最初は純粋なレンダリング図から始まり、そこから不要なものを削ぎ落とします。そして手を加えて選別を行い、最終的にいくつかのイメージを選び、さらに詳細を追加していくかたちです。

Q5. Mirの作品では、自然や植栽、岩、海などの表現が魅力的ですが、これらは実際の自然を表現しているのか、それともイメージ先行で建物をより良く見せるために表現しているのか、そのプロセスや考え方を教えてください。

プロジェクトによってアプローチは異なります。もし十分な時間がある場合、その現場に適した木や植物を選び、正しい自然の条件を再現するよう努めます。時間が限られている場合には写真を活用したり、さまざまなショートカットを使ったりします。

また、弊社には植物や岩などの自然の要素について大きなライブラリがあるため、それを活用することもあります。さらに、3Dと写真を組み合わせて使うことで、写真の力を借りて見る人の目を引き、全体的にリアルに見せることもあります。

Q6. Mirの表現はフォトリアルでありながら、美しい一瞬を切り取ったように感じます。手描きのような抽象的な表現もある中で、Mirがフォトリアルにこだわる理由について教えてください。

フォトリアルは、私たちが意識的に選んでいます。全てのプロジェクトをフォトリアルで表現するわけではありませんが、完成版としては、将来的にその建築物が実際にどう見えるかを保証するようなものであってほしいと考えています。

そのため、実際に建てられた建築物とイメージが非常に似ている状況を見ることが、私たちにとっては一番の喜びです。

また、レンダリングのアルゴリズムにおいて、光の表現が非常に正確にできるようになったことに感心しています。これによって、私たちのイメージ全体の表現が正確なものになり、セミナーでも話した「トランスポーテーション」、つまりその場にいるような感覚を与える効果も生まれています。

Q7. ハードウェアやソフトウェアの性能が向上し、誰でも美しいイメージを作れるようになってきました。またAIの登場もありますが、建築表現において人間がどのように生き残っていけるかについてお聞かせください。

率直に申し上げて、答えはまだ分かっていません。先ほども話したように、私はソフトウェアができるだけ盲目である方が好きだという考えを持っています。それも1つの理由で、私が一番好きなソフトは、レンダリングプロセスにAIがあまり介入しないものです。

ただ、今後は考えなければならないかもしれません。近い将来、AIがライティングアルゴリズムやレンダリングを全て担当する時代が来るでしょう。その場合、アーティストは置き去りにされるかもしれません。

とはいえ、個人的にはAIに対する挑戦は、私をやる気にさせてくれています。むしろ「AIと戦ってやろう」という気持ちです。

Q8. 世界中のプロジェクトがある中で、各国それぞれの環境表現が美しいと感じています。ノルウェーのように長い夜がある特異な環境の表現について、どのように知って作品に落とし込んでいるのか教えてください。

まず、イメージは必ずしもリアルである必要はありません。例えば、写真などからイメージを拾ってくることは十分に可能です。イタリアという国そのものではなく、イタリアのイメージの世界から引っ張ってくることもできます。要するに、リサーチだけでも十分にイメージを作ることができるということです。

もちろん、その現場に実際に行くことがベストではありますが、雰囲気やライティングの原理を学べば、現地に近いものを作り出すことが可能です。例えば、岩や土がライティングや色にどのような影響を与えるかを理解し、反映させることで、かなりリアルに近いものができます。北部であればその地方での太陽の高さや反射の仕方があり、南部ではまた違った特性があります。その地の岩や土の色にどのような影響があるかを理解することが重要です。

例えばノルウェーでは、岩に少しダストのようなものが付いていることがあります。また、太陽光の陰になる部分が季節によってはかなり暗くなることも特徴です。こういった基本的な設定を新人アーティストは間違えがちなので、その点もチェックしています。

Q9. 数あるワークのプロセスの中で、やりがいを感じる部分はどこですか?

ワークプロセスの中で私が一番ワクワクするのは、他のアーティストが力を発揮できるようにサポートするところです。

Q10. Mirは静止画で有名ですが、アニメーションも制作されていると思います。クライアントのニーズに合わせて静止画を増やすのか、またはアニメーションにフォーカスしていくのか、今後の方針について教えてください。

Mirではアニメーションの仕事もたくさん行っています。ただ、私たちが対応できる以上に多くのご要望をいただいているのが現実です。時間もかかることから、積極的に「これをやります」とは強調していません。

それでも、適切なリクエストがあれば、ぜひ挑戦したいと考えています。しかし、アニメーションはどうしてもコストがかかるため、私たちが取り組めるのは通常は非常に大きなプロジェクトに限られているという状況です。

Q11. AIが脅威になっている中で戦うというお話でしたが、Mirの今後の展望や、CG会社としての展望について、何かプロジェクトやお考えがあればお聞かせください。

特に何か特別なプロジェクトがあるわけではありませんが、AIとの戦いには「裸のままで武器を持って挑む」ようになると思います。一方で、AIについてはすでにいろいろな形で実験を行っています。

もしAIが私の代わりに全てのデザインを担ってくれることになれば、その時は私は別のことに取り組むことになるだけだと考えています。

Q12. 海外の仕事も多く手がけている中で、日本の仕事も多くされていると思います。日本と海外の仕事の違いや、コミュニケーションの違いについて教えていただけますか?

日本の企業と仕事をさせていただく際、英語が非常に上手な方が多く、コミュニケーションにおいては大きな違いを感じることはありません。

日本の建築士の方々は、細かい部分にまでこだわりを持つ傾向があると思います。ただ、フィードバックの数はヨーロッパのクライアントより少ない印象です。

Q13. 美しいCGを制作するには多くの時間が必要で、クリエイターは孤独な時間を過ごすことが多いと思います。しかし、Mirのように心を動かす作品を作るには他者との交流も必要だと思います。制作や内面と向き合う時間、他者と向き合う時間のバランスについて、どのように考えていますか?

私自身は、仕事をしすぎるタイプだと思います。アーティストである以上、他にもやらなければならないことがあると認識していますが、私だけでなくMir全体でもこれは大きな課題となっています。特に、若くて野心的なアーティストたちが集まる中で、自分ができることをアピールしようとして、どうしても仕事漬けになってしまうことが多いです。

その結果、一度良い仕事ができたとしても、それを持続することが難しくなります。だからこそ、どのレベルで仕事をすべきか、そして自分の時間の使い方をどのように見直すべきかを厳密に理解することが重要だと考えています。

また、人それぞれに質の良い仕事を生み出すサイクルがあると思っています。もし、私よりも調子が良さそうな人がいれば、その調子が良い人に表現を追求できる仕事を任せるようにしています。

反対に、少し疲れているようなサイクルにある人たちには、もっとダイレクトでクリアに表現できるような作品を渡すようにしています。

Q14. プロジェクトでマネージャーを選ぶ際に重要だと考えていることは何ですか?また、クライアントとの関係について、ダンスをリードする時に考えていることや気を付けていることがあれば教えてください。

とても複雑な質問ですが、まず自問自答してみると良いかもしれません。自分がリードされたいと思う人はどんな人だろうか、考えてみるということです。私の場合は、はっきりと物事を言ってくれて、かつフレンドリーで、自分よりも知識がある人が理想的だと思います。

プロジェクトやプロセスをコントロールしたがる人もいますが、そういう人たちは厳しく、かなり生真面目な面があることが多いです。そういった要素は、もしかしたら必要ないかもしれないとも感じています。

Q15. 私はまだ学生で、春からビジュアライゼーションの分野に入ります。働き始めるにあたって、良いビジュアルを作って人を感動させるためのアドバイスや激励をいただけますか?

特別なアドバイスはなかなか難しいですが、技術的な部分で常に磨ける点があるので、それについてお話しします。始めたばかりの頃は、どうしてもテーマを過剰に複雑にしがちです。例えば、光源を複数使ってみたり、いろいろなテーマを盛り込んでみたりすると、停滞したイメージが出来上がってしまうことがあります。

そのため、可能な限りシンプルにすることが大切だと思います。私が見てきた経験者たちは、初心者と比べてシーンをシンプルにする傾向が非常に強いと感じています。そのバランスを見つけるのは難しいと思いますが、特に初心者のうちはシンプルさを心がけてみてください。

たくさんのご質問、ありがとうございました!

皆様、トロンドさんに大きな拍手をお送りください!本日はありがとうございました!

vol.1を、読み直しされたい方はこちらをご覧ください

⇒ vol.1: The Mir Way – Mirの哲学とチームビルディング