これまでの建設業界ではCADによる設計が主流とされていましたが、現在はCADに代わる技術として建築BIMが注目を集めています。BIMは3Dモデルに様々な情報を付与することで、各段階での作業において効率化などの多くのメリットをもたらしています。

2022年度には「建築BIM加速化事業」も創設されており、活用事例も日々増えてきています。本記事では、建築BIMの導入事例を設計段階と施工段階に分けて、各段階ごとに紹介します。あわせて、今後の活躍が見込まれるものについても言及していきます。

※この記事は、国土交通省『建築BIM加速化事業について』に関する資料を元に編集・作成しております。

目次

建築BIMとは

まず、「建築BIM」という用語に関して、前談としてこちらの記事にて解説をしています。導入として先にお読みいただきたいです。

建築BIMとCADの違いは?|運用の効率化・高度化による新たなビジネスの創出(DX)

https://www.kviz.jp/cg_animation/differences_architectural-bim_cad/

設計段階での導入事例

それでは設計段階での導入事例を、4つのフェーズに切り分けて紹介します。

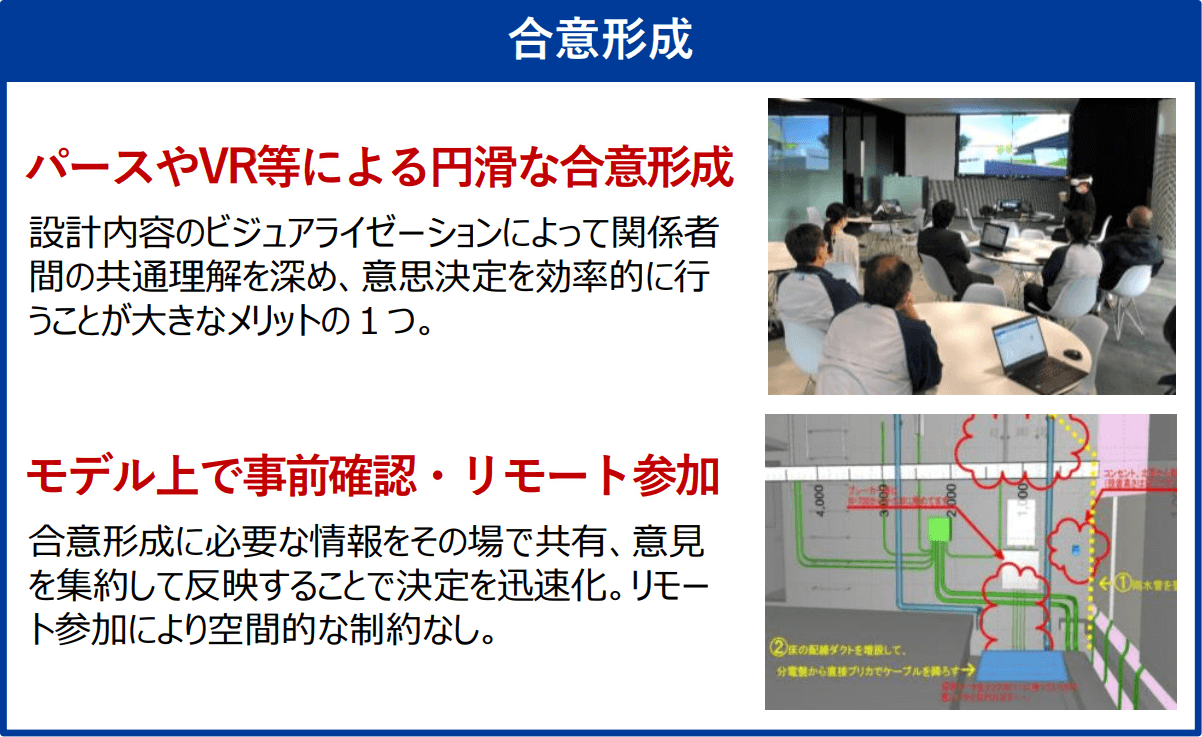

合意形成

まずは、「合意形成」です。設計内容をビジュアライゼーションにすることで可視化し、関係者間の共通理解を深めることができます。そのため、意思決定を迅速かつ効率的に行うことも可能です。また、合意形成に必要な情報をリモートでも確認できるため、空間的な制約が無いというメリットもあります。

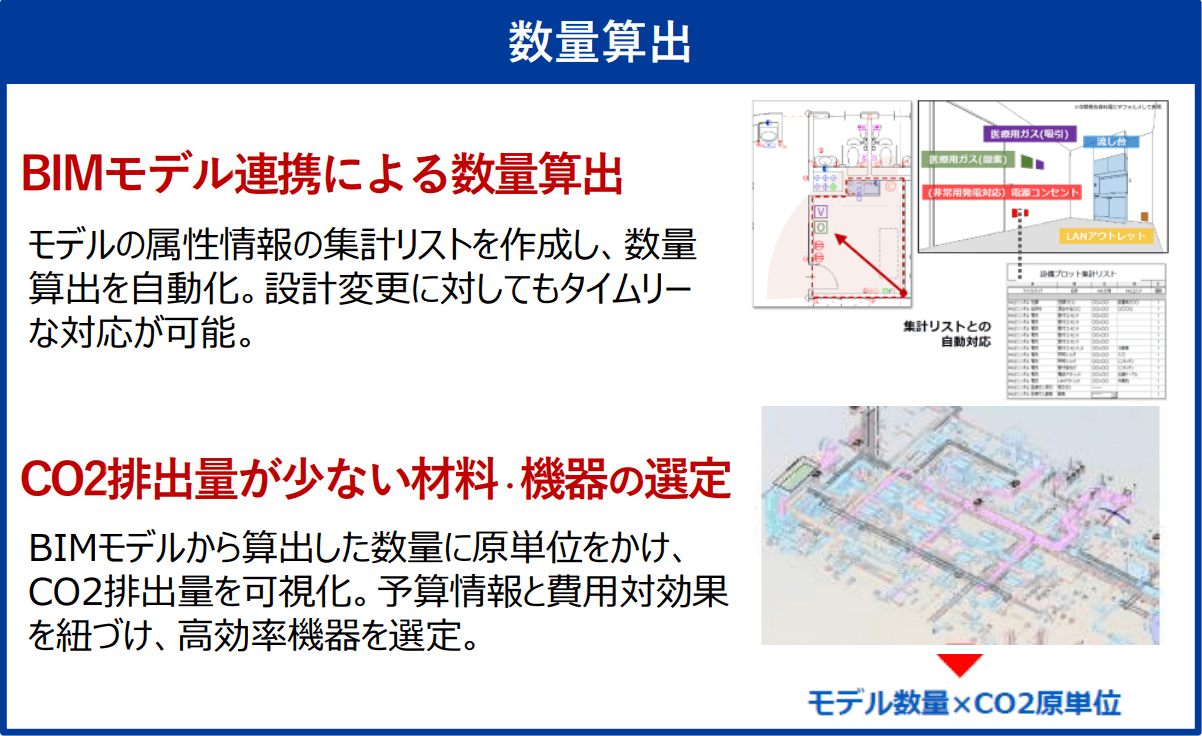

数量算出

次に、BIMモデルの連携による「数量算出」です。モデルの属性情報の集計リストを作成し、数量算出を自動化します。これにより、設計変更に対してもタイムリーな対応が可能になります。また、BIMモデルから算出した数量を原単位にかけることにより、CO2の排出量を可視化できます。それによってCO2排出量が少ない材料や機器の選定をすることができます。

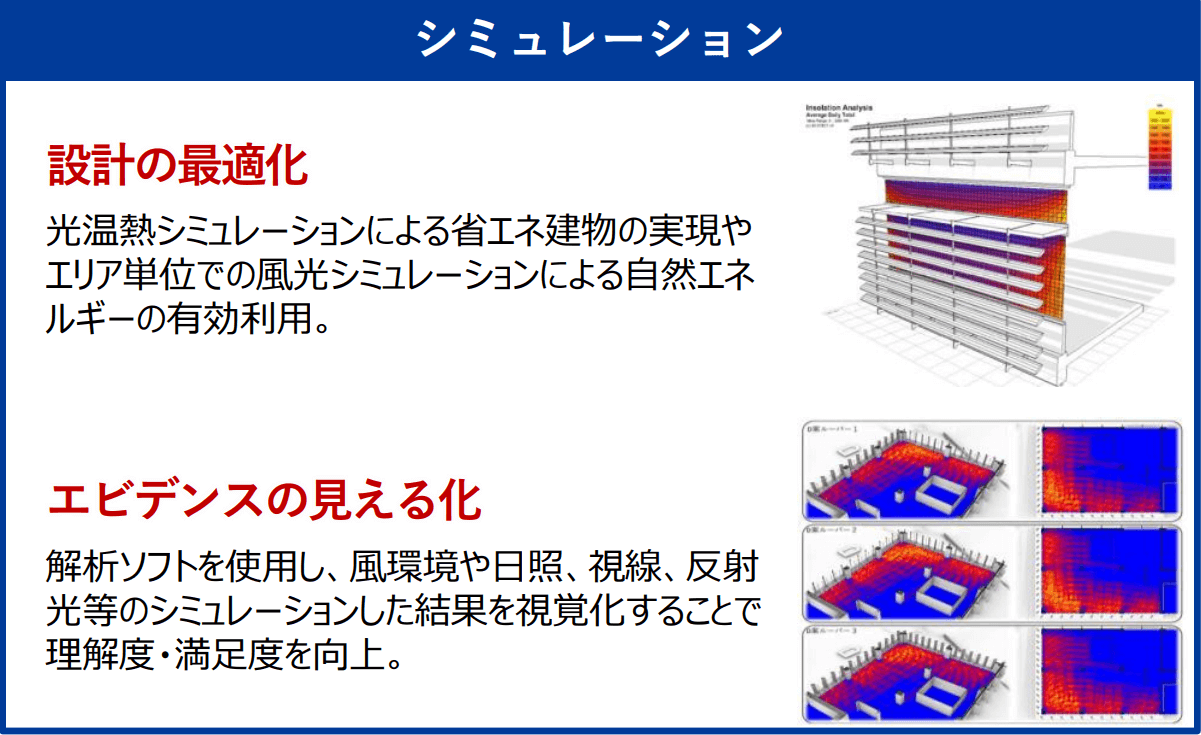

シミュレーション

3つ目は、設計の最適化が図れる「シミュレーション」です。光温熱シミュレーションによる省エネ建物の実現、またエリア単位での風光シミュレーションによる自然エネルギーの有効利用ができます。加えて、解析ソフトの導入によって、エビデンスの視覚化も図れます。風環境や日照、視線、反射光などをシミュレーションした結果を視覚化することで、理解度や満足度の向上に寄与しています。

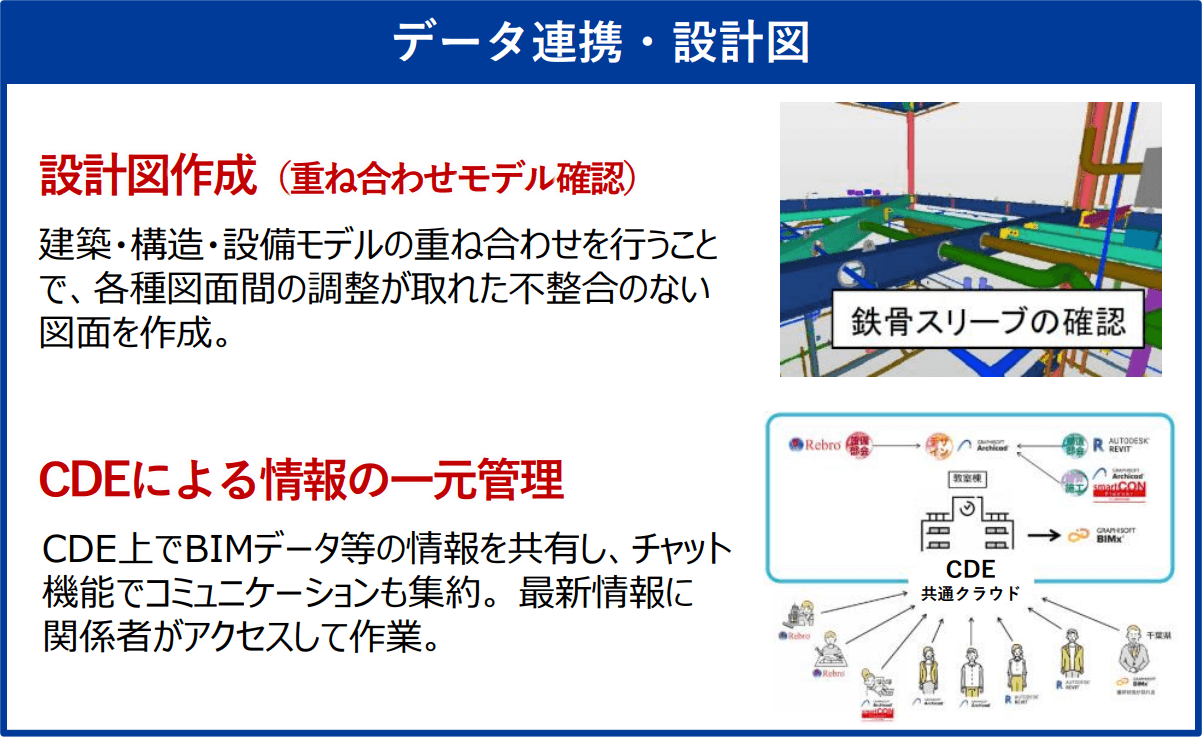

データ連携・設計図

4つ目は、「データ連携・設計図」です。設計図を作成し、建築・構造・設備モデルを重ね合わせることで、各種図面間の調整が取れた不整合の無い図面が作成できます。またCDEによる情報の一元管理によってBIMデータなどの情報を共有することができ、チャット機能によってコミュニケーションの集約も可能です。これにより、常に最新情報をもとに関係者がアクセスし作業することができます。

施工段階での導入事例

次に、施工段階での導入事例を紹介します。

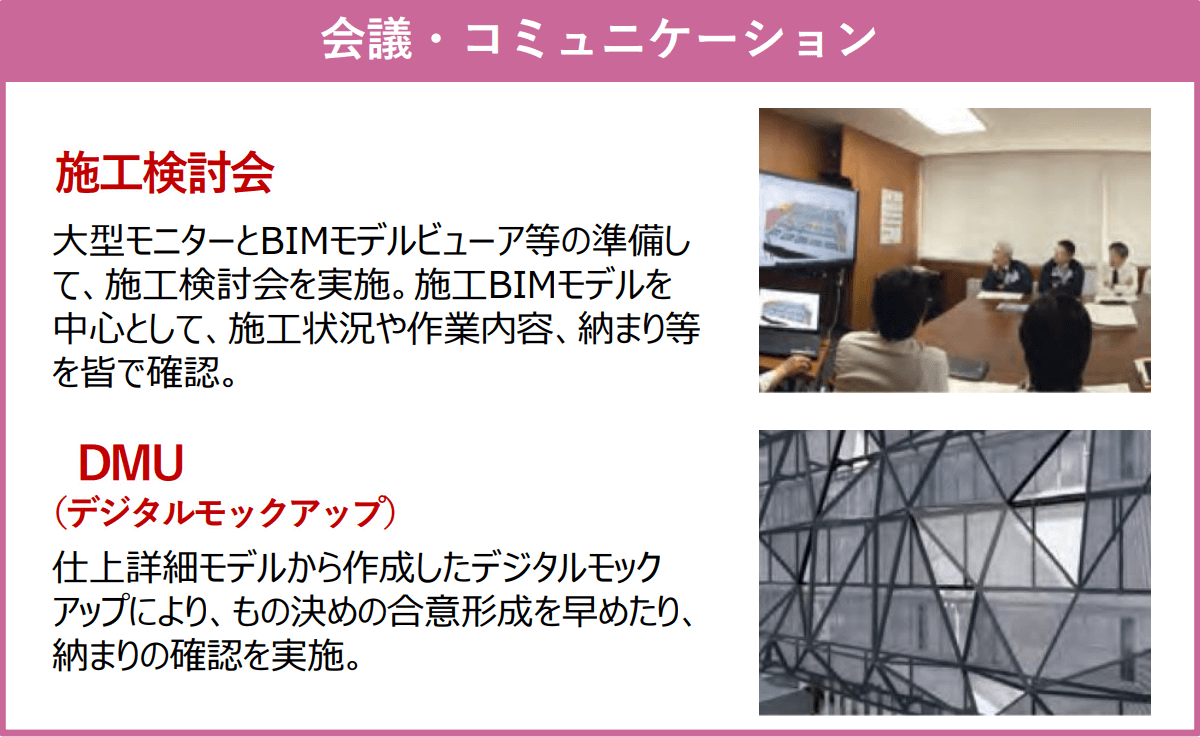

会議・コミュニケーション

まずは、「会議・コミュニケーション」についてです。大型モニターとBIMモデルビュアーなどを準備して、施工検討会を実施します。施工BIMモデルを中心として、施工状況や作業内容、納まりなどを全員で確認できます。また、仕上詳細モデルから作成したDMU(デジタルモデルモックアップ)によって、合意形成の迅速化ができたり、納まりの確認を実施することも可能になります。

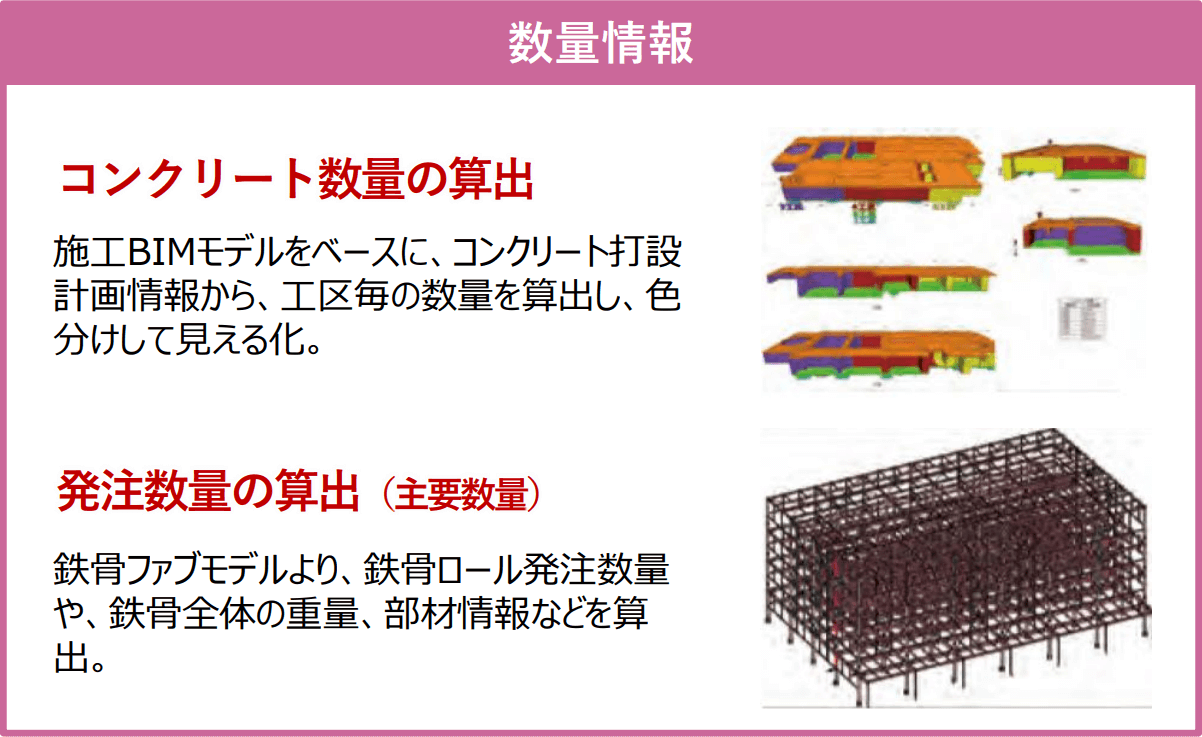

数量情報

次に、「数量情報」です。施工BIMモデルをベースにコンクリート打設計画情報から工区ごとの数量を算出し、色分けして可視化します。鉄骨ファブモデルより、鉄骨ロール発注数量や鉄骨全体の重量、部材情報などをもとに発注数量を算出します。

施工計画

3つ目は、「施工計画」です。鉄骨建方計画の立案を鉄骨工程ステップモデルを用いて行い、工事ステップを可視化して工事関係者と共有できます。また、コンクリート打設計画BIMモデルを用いて実施することができます。それにより、工区分けや重機・車両配置などをモデル上で計画可能です。

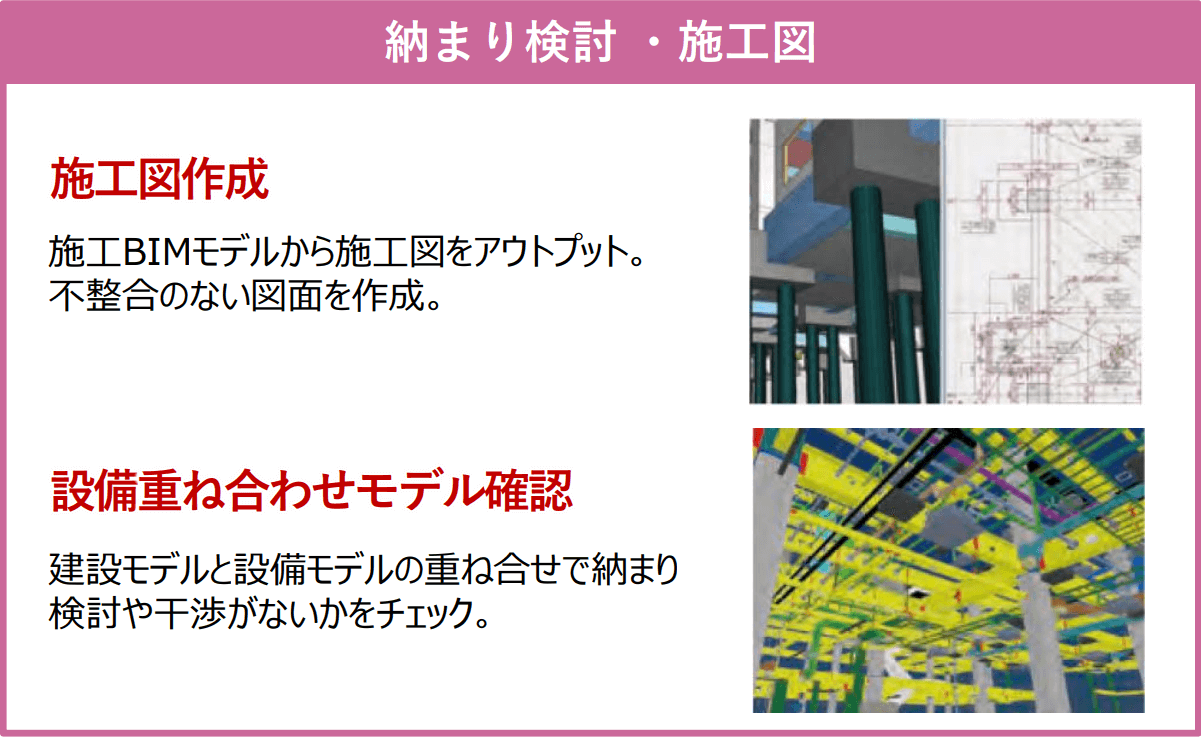

納まり検討・施工図

4つ目は、「納まり検討・施工図」です。施工BIMモデルから施工図をアウトプットすることで、不整合の無い図面を作成することができます。また、建設モデルと設備モデルの重ね合わせることで、納まり検討や干渉がないかをチェックすることも可能です。

今後の活躍が見込まれるもの

ここからは、建築BIMの今後の活躍例について紹介します。

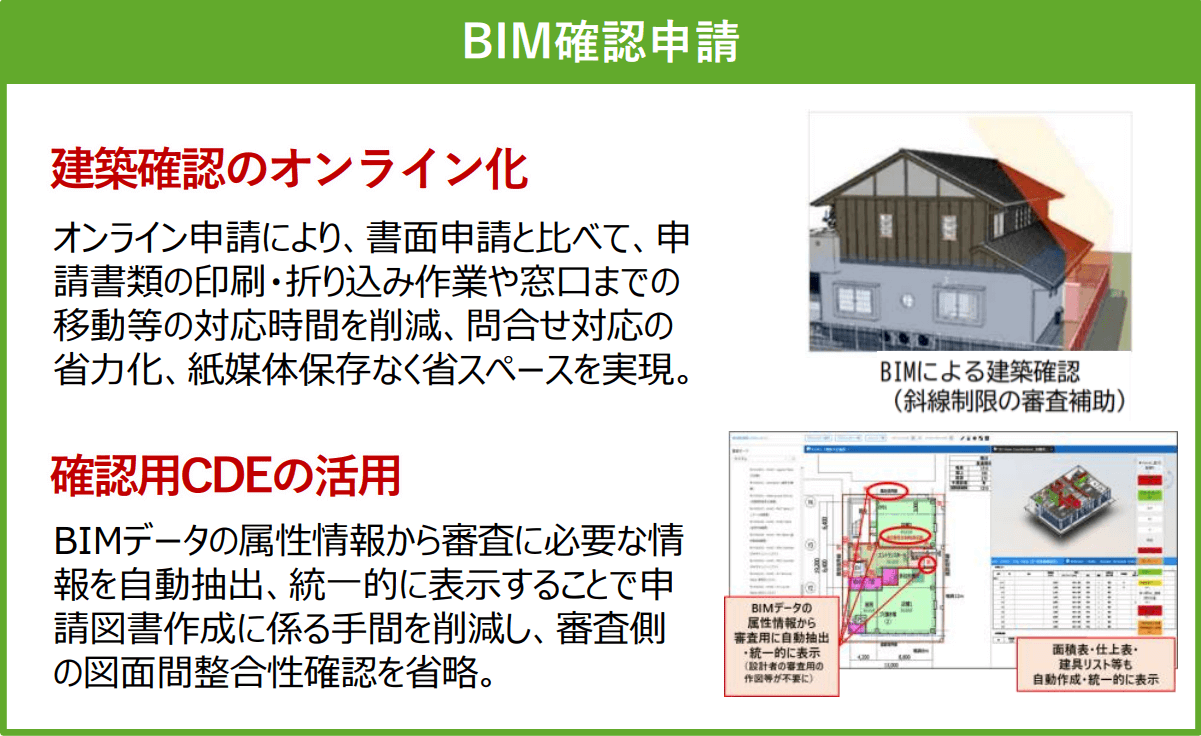

BIM確認申請

1つ目は、建築確認のオンライン化に伴う「BIM確認申請」です。書面申請に比べて、オンライン申請では申請処理の印刷・折り込み作業や窓口までの移動などにかかる対応時間を大幅に削減できます。また、問い合わせ対応の省力化や紙媒体による保存がなくなることによる省スペース化も実現できます。

確認用CDEの活用することで、BIMデータの属性情報過多審査に必要な情報を自動抽出し、統一的に表示することで申請図書作成に関わる手間を削減できます。同時に、審査側の図面間整合性確認も省略可能です。

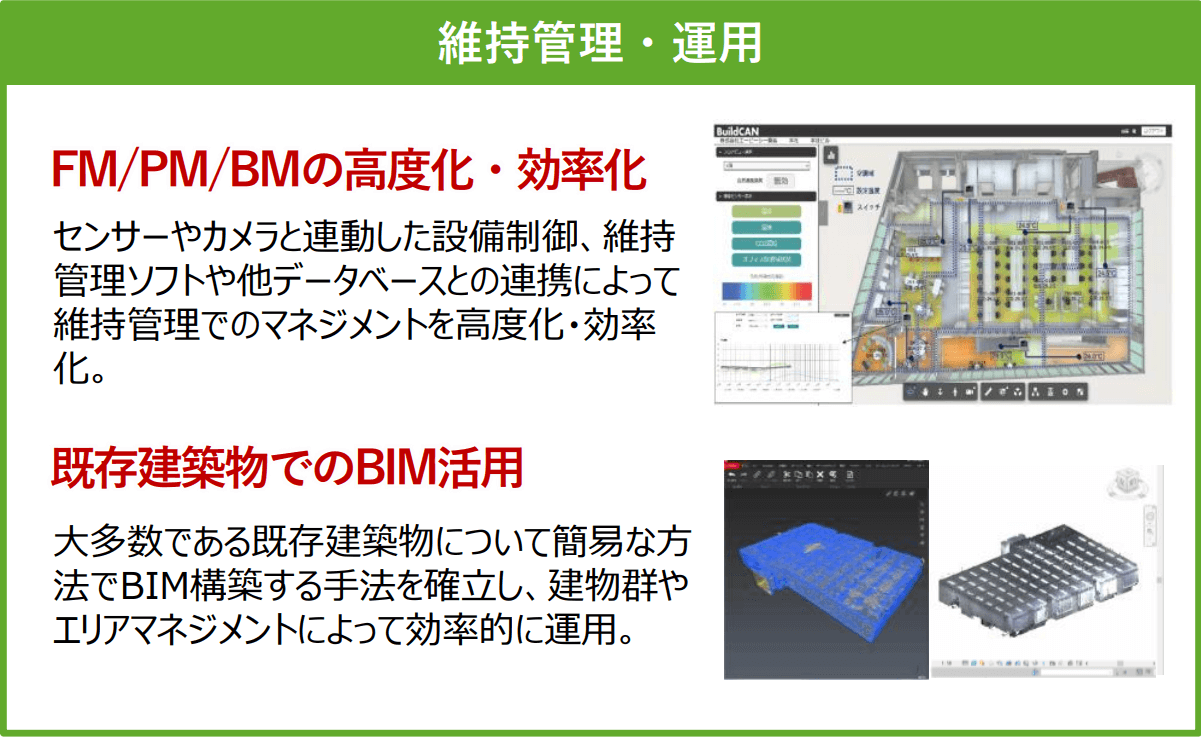

維持管理・運用

次に、「維持管理・運用」です。センサーやカメラと連動した設備制御、維持管理ソフトや他データベースとの連携によって、維持管理でのマネジメントを高度化・効率化できます。また、大多数である既存建築物について簡易な方法でBIM構築する手法を確立することで、建物群やエリアマネジメントによって効率的に運用可能です。

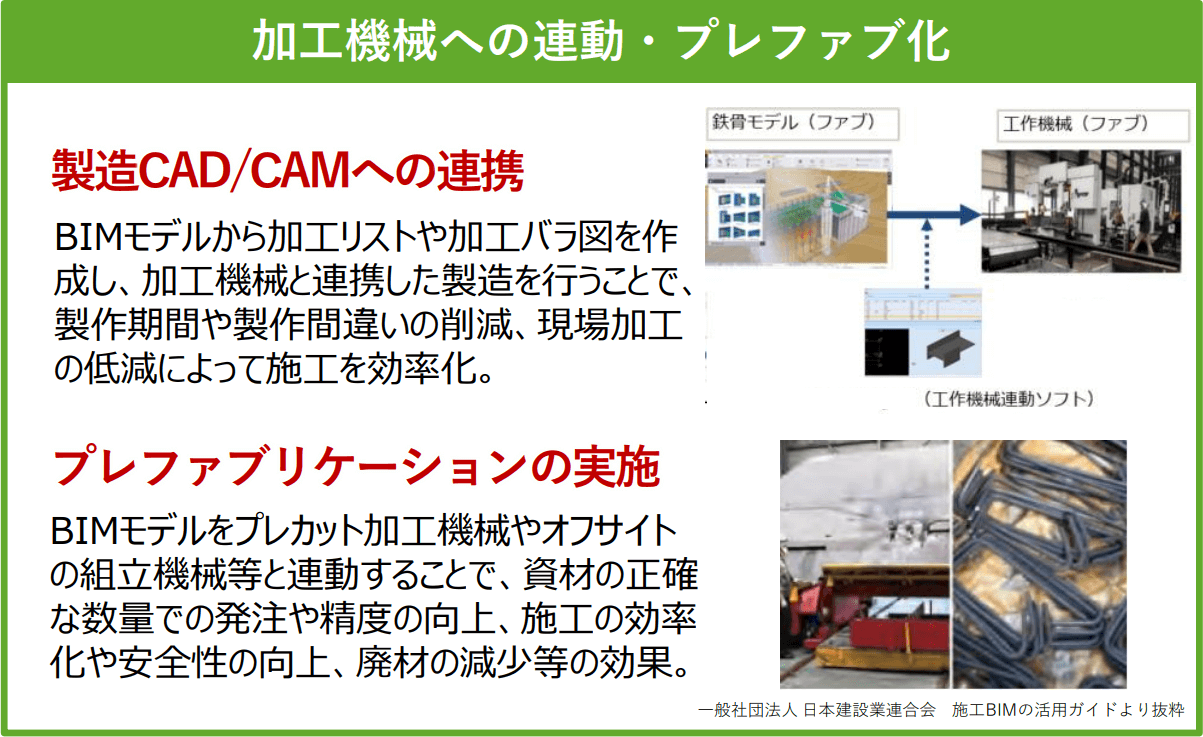

加工機械への連動・プレファブ化

3つ目は、製造CAD/CAMへの連携などの「加工機械への連動・プレファブ化」です。BIMモデルから加工リストや加工バラ図を作成して加工機械と連携した製造を行うことで、製作期間や製作間違いが削減できます。また、現場加工の低減によって全体的な施工の効率化も可能です。

BIMモデルをプレカット加工機械やオフサイトの組み立て機械などと連動することで、「資材の正確な数量での発注や精度の向上」や「施工の効率化や安全性の向上」、「廃材の減少」などの効果を得られます。これによってプレファブリケーションが実施でき、時間やコスト、労働力を削減できます。

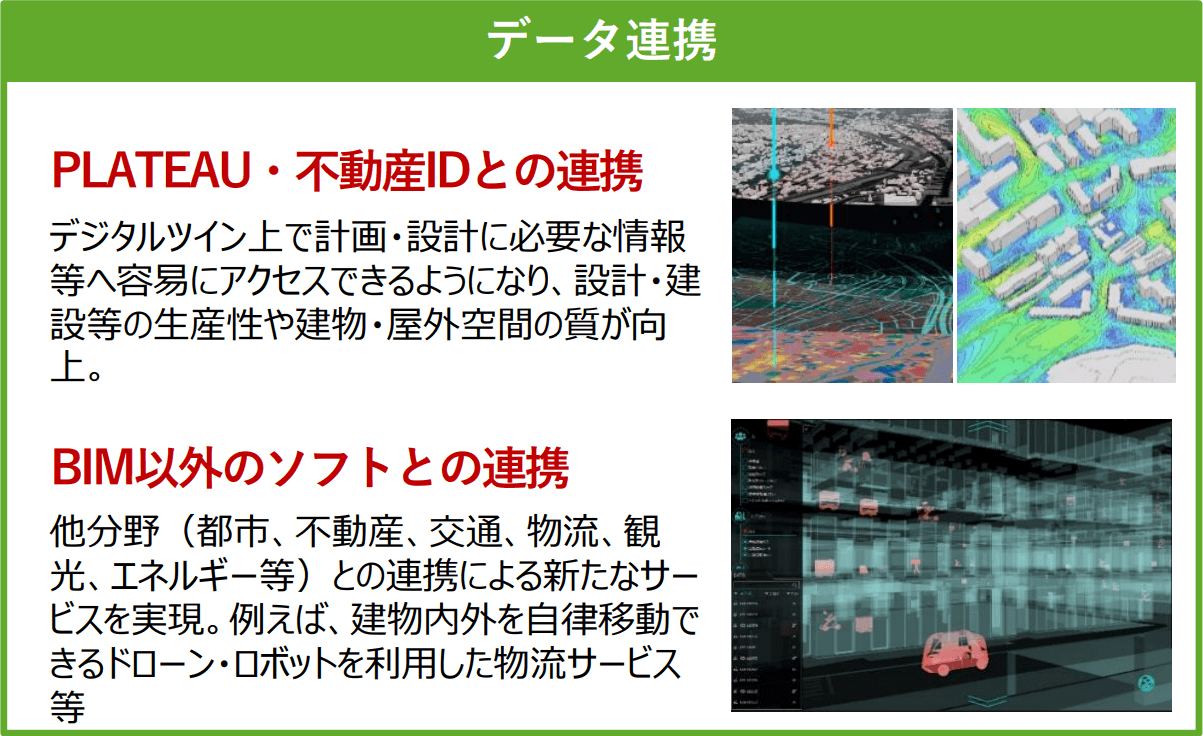

データ連携

4つ目は、「データ連携」です。PLATEAUや不動産IDとのデータ連携によってデジタルツイン上で計画・設計に必要な情報などへ容易にアクセスできるようになり、設計・建設などの生産性や建物・屋外空間の質が向上します。

建築業界にとどまらず、都市や不動産、交通、物流、観光、エネルギーなどの他分野との連携によって新たなサービス確立の可能性があります。例えば、建物内外を自立移動できるドローンやロボットを利用した物流サービスなどがあります。

今後の建築BIMにおける発展の可能性

最後の章でも少し触れましたが、建築BIMの発展は建築・土木業界だけに留まりません。主に町づくりに関わる幅広い業界で、暮らしの充実や更なる安全性の確保のために今後活用されていくことが考えられます。しかしながら、建築現場での効率化につながっていくことも重要な課題です。工事に従事する多くの方々にとって、BIMによる更なる生産性の向上や業務効率化につながることが期待されています。