11月1日(金)に開催された「design surf seminar 2024」より、「デザイナーの未来を支える:メタバースから現実世界まで」のイベント内容を紹介します。

主催 :株式会社Too

登壇者:スペースラボ株式会社 柴原 誉幸 氏

概要

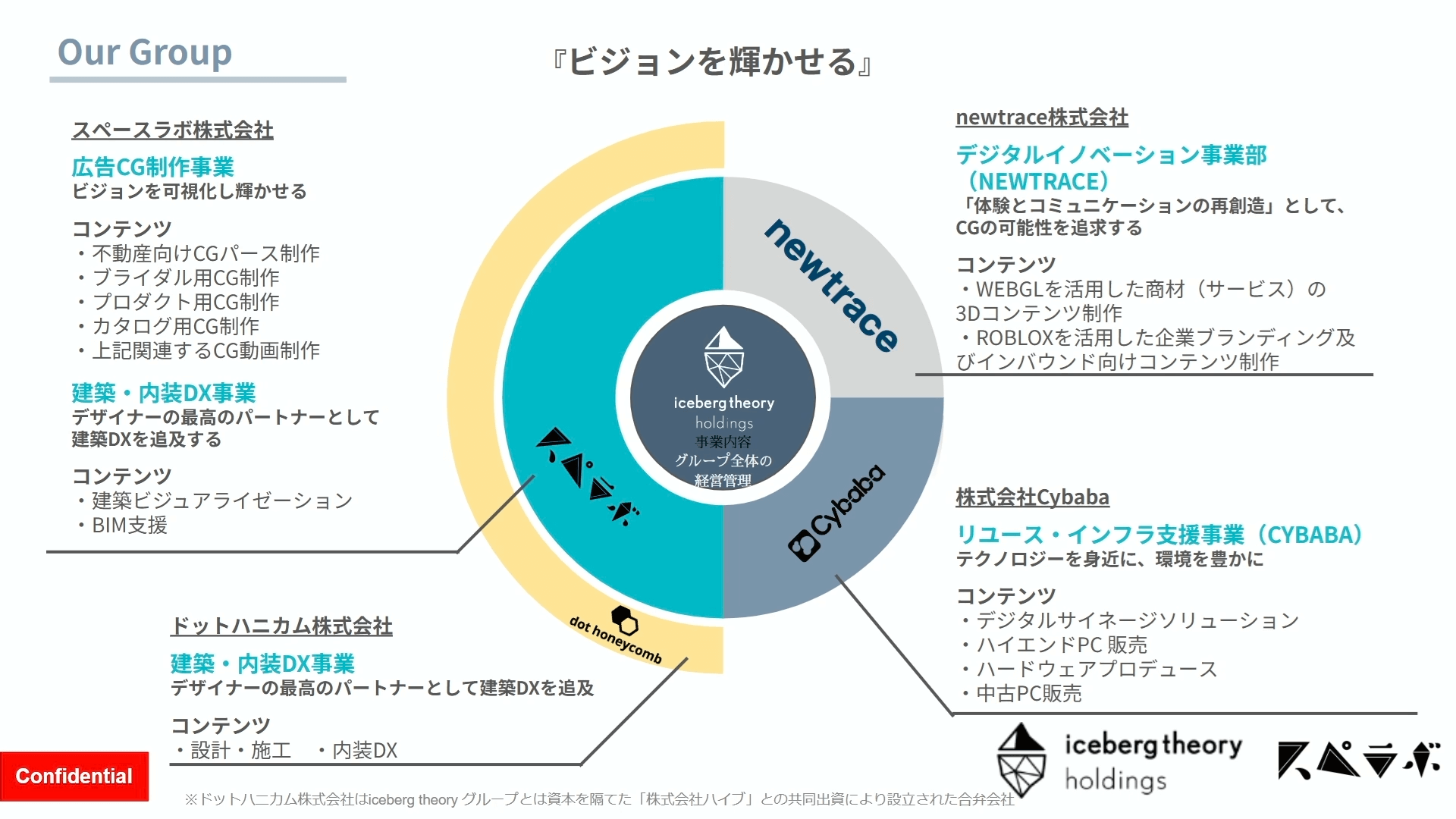

『スペースラボ/iceberg theory HD』はデザイナーの最高のサポーターを目指して、 CG パース制作から始まり、メタバースやAI 開発、さらには施工へと事業を拡大してきました。

本セミナーでは、「デザイナーを助けたい」を軸にした事業展開のストーリーを踏まえ、急速な技術革新が進む社会における「デザイン × 先端デジタル技術」の在り方を提案します。その先にはデザイナーの環境が改善され、良いデザインが溢れる未来を共創したいと考えます。

アジェンダ

本日のアジェンダです。まず最初に会社について紹介いたします。その後、「なぜメタバースを手掛ける会社が施工事業を始めたのか?」についてお話しし、最後に「デザイナーサポート企業から見る、今後デザイナーの方に取り組んでほしいこと」というテーマについてお伝えしていきます。

登壇者・会社紹介

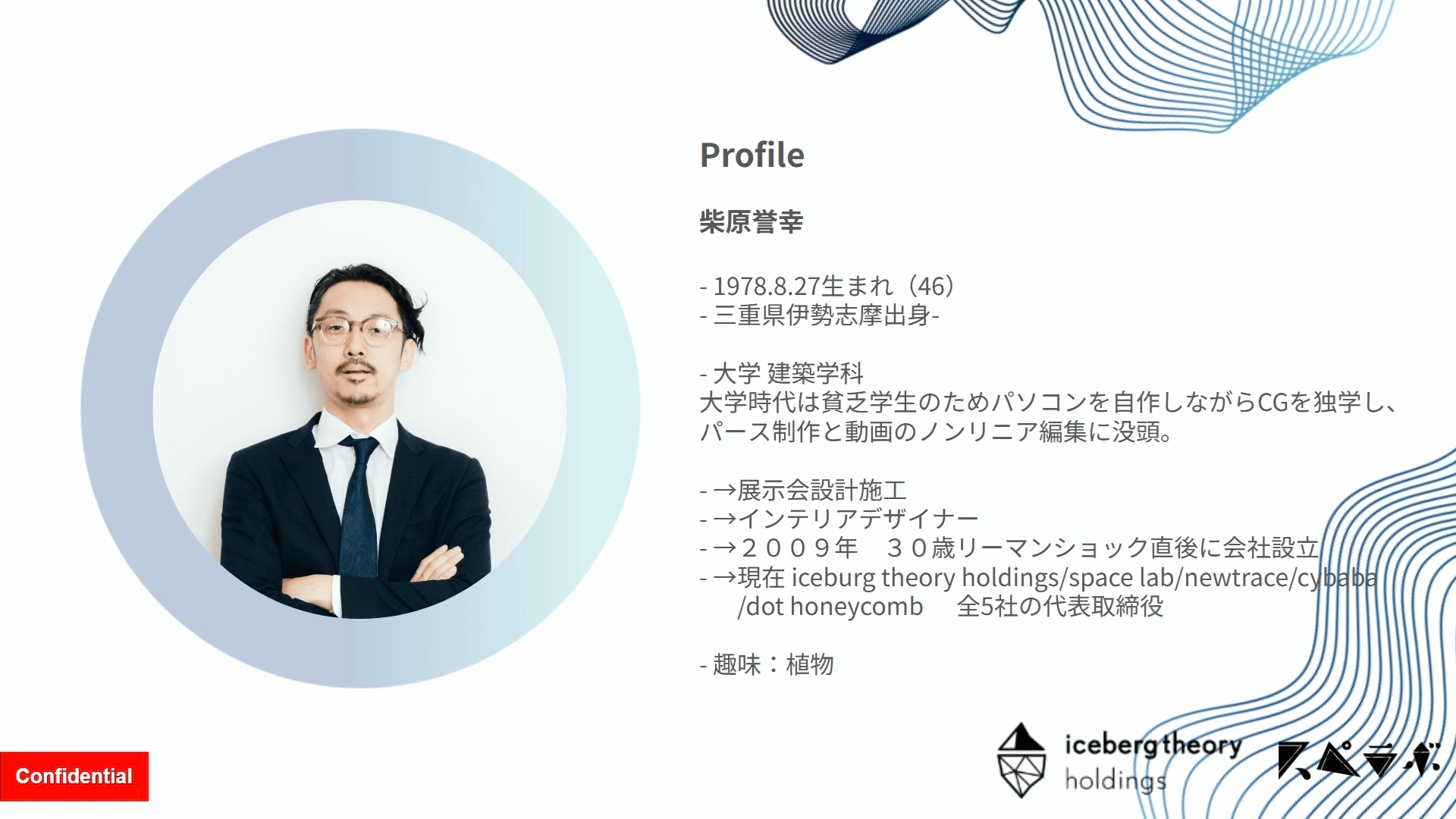

会社紹介の前に私、柴原誉幸の経歴について少しお話しします。私は三重県出身で、大学では建築学科を卒業しました。その後、展示会の設計施工の会社に入社し、20代は主にインテリアデザイナーとして活動していました。2009年のリーマンショックをきっかけにデザイナーを辞め、現在の会社を立ち上げました。現在では、5社の会社で代表を務めています。

20代の頃は、デザイナーを目指してさまざまな活動を行い、海外での勉強も経験しました。しかし、リーマンショックの際に、「デザインで食べていくのは難しいのではないか」と感じ、デザインの仕事から離れることを決意しました。

ただ、20代を共に過ごした仲間たちはほとんどがデザイナーでした。その後、30代に何をしようかと考えたとき、「自分の仲間であるデザイナーたちを支える仕事をしたい」という思いから、現在の会社を設立するに至りました。

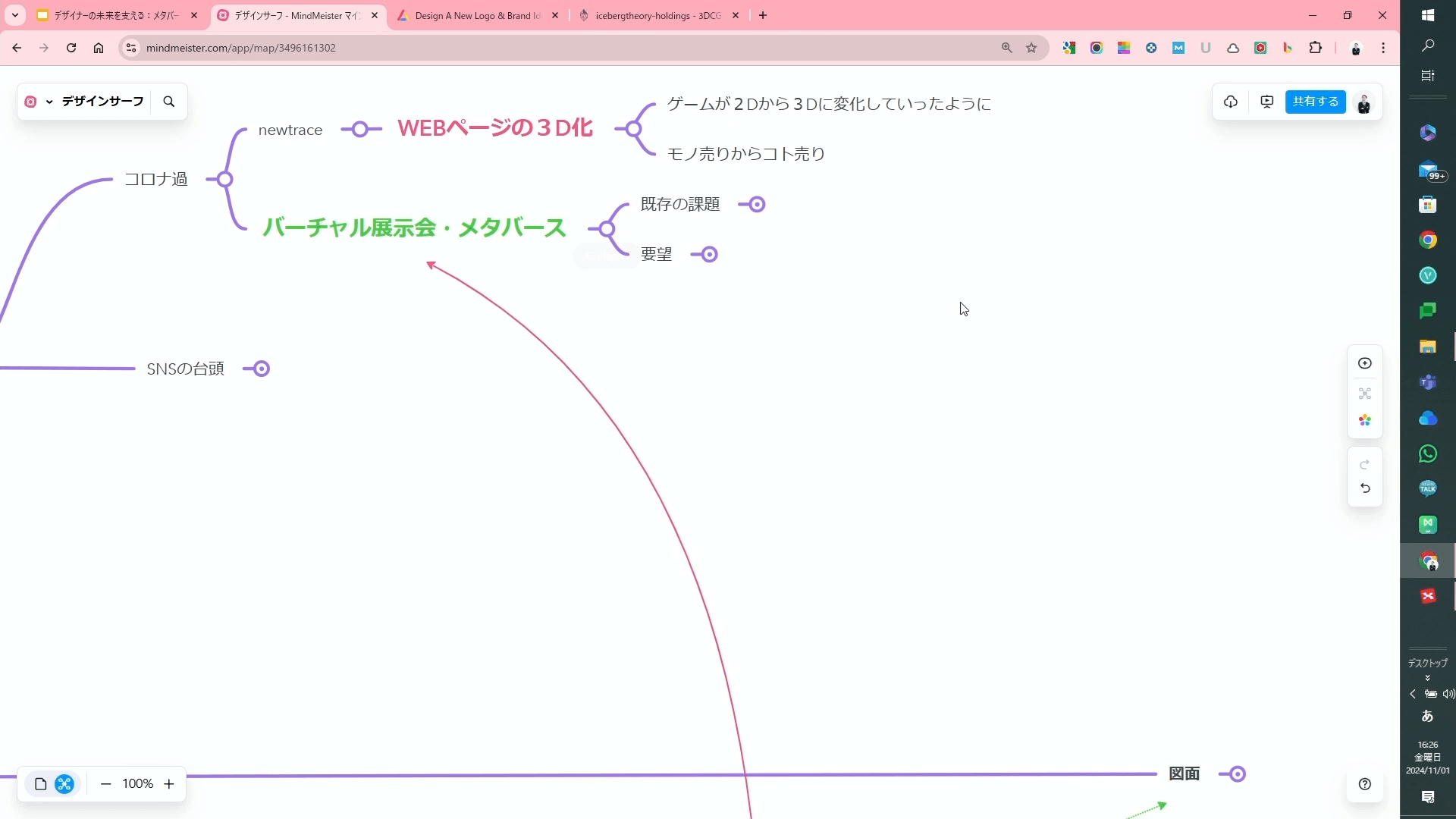

「自分に何ができるだろう」と考え始めたことがきっかけで、いくつかの事業を展開するようになりました。これまでの取り組みについて、上の画像にまとめました。

一番初めに始めたのは、インテリアデザイナーとして最も必要とされていたCGパースの制作です。大学時代にCG技術を学び、それが得意だったことから、建築ビジュアライゼーションの分野で仕事をスタートしました。

その後、建築CGの仕事から派生して、広告CGの制作にも取り組むようになりました。そして現在では、メタバース領域のイノベーション事業も展開しています。また、パソコンの販売や修理を手掛ける事業体も運営しています。そして、施工事業については「ドットハニカム株式会社」で展開しています。

これから、各事業の具体的な実績について順番に紹介していきます。

スペースラボ株式会社

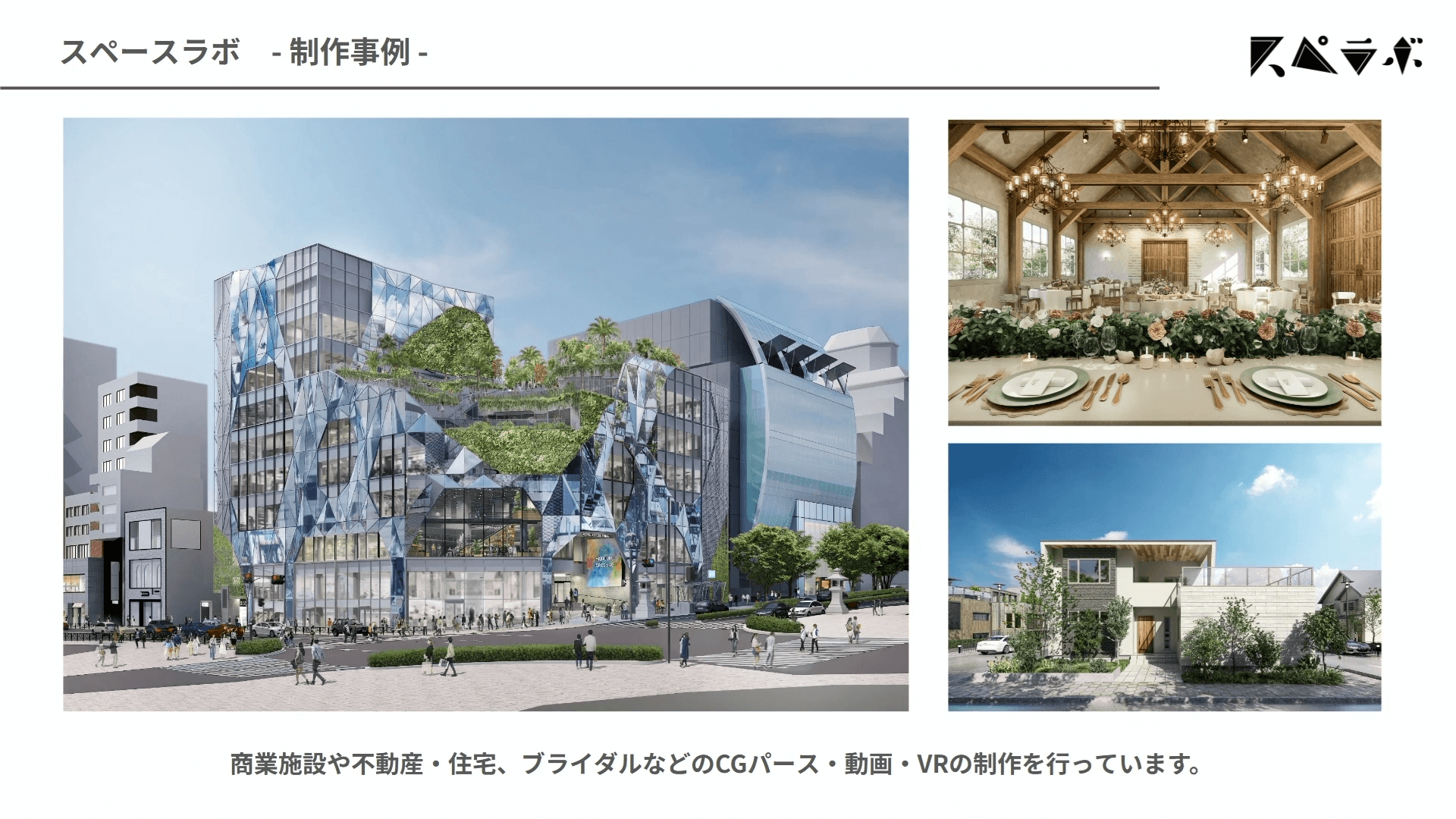

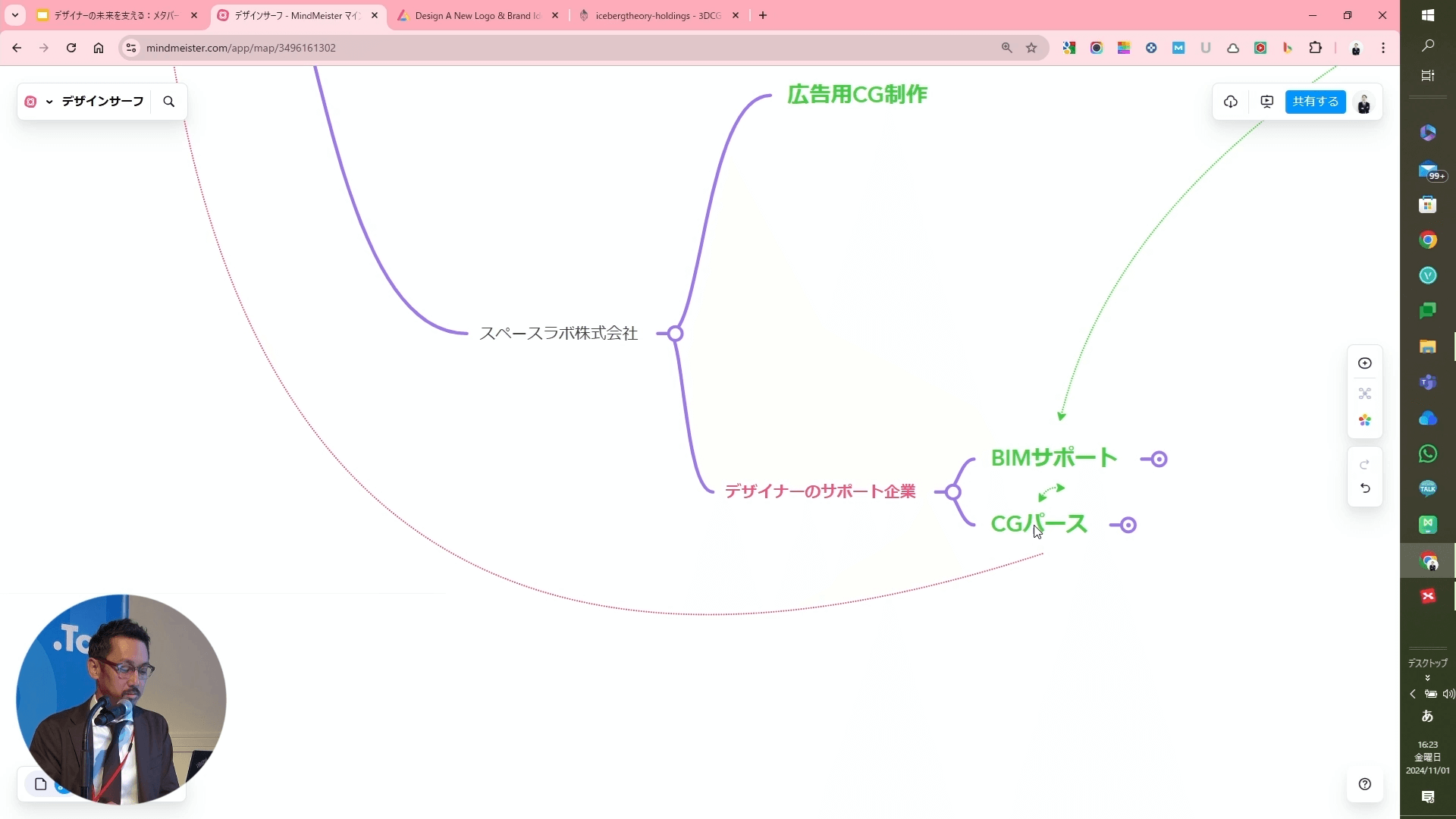

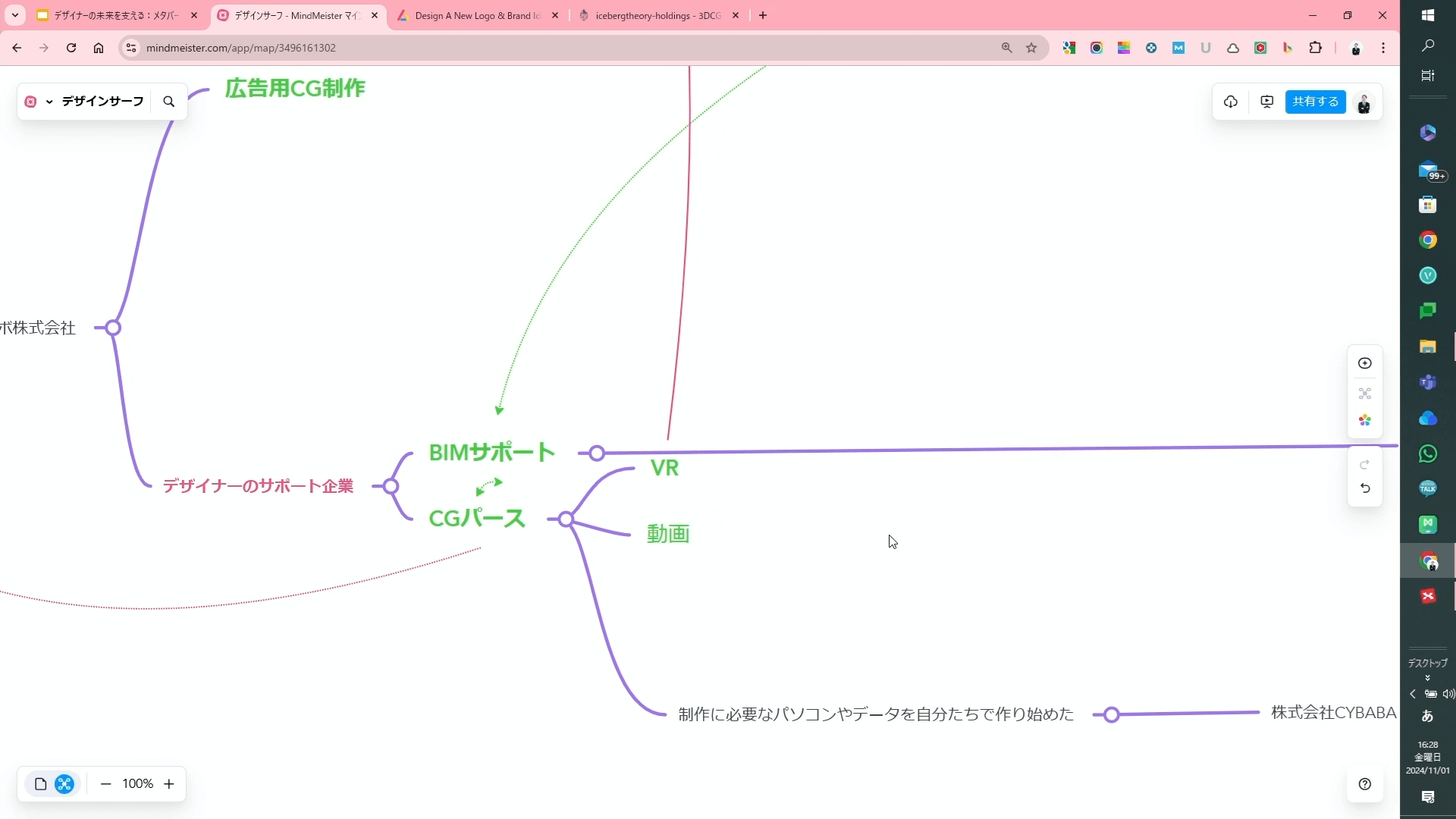

まずは、建築ビジュアライゼーションを手掛ける「スペースラボ株式会社」という事業体について紹介します。この事業体では、主に広告用とプレゼン用のCGパース制作を行っています。また、建築業界で需要が高まっているBIM支援にも取り組んでいます。さらに、AI接客やメタバースの技術開発、AIアバターの活用事業など、先端技術を活用した事業も展開しています。

最近では、商業施設向けのパース制作を多く手掛けています。具体的には、商業施設全般やブライダル会場、住宅など、さまざまな施設のCGパースを制作しています。この事業が、現在の事業の中で最も大きな柱となっています。

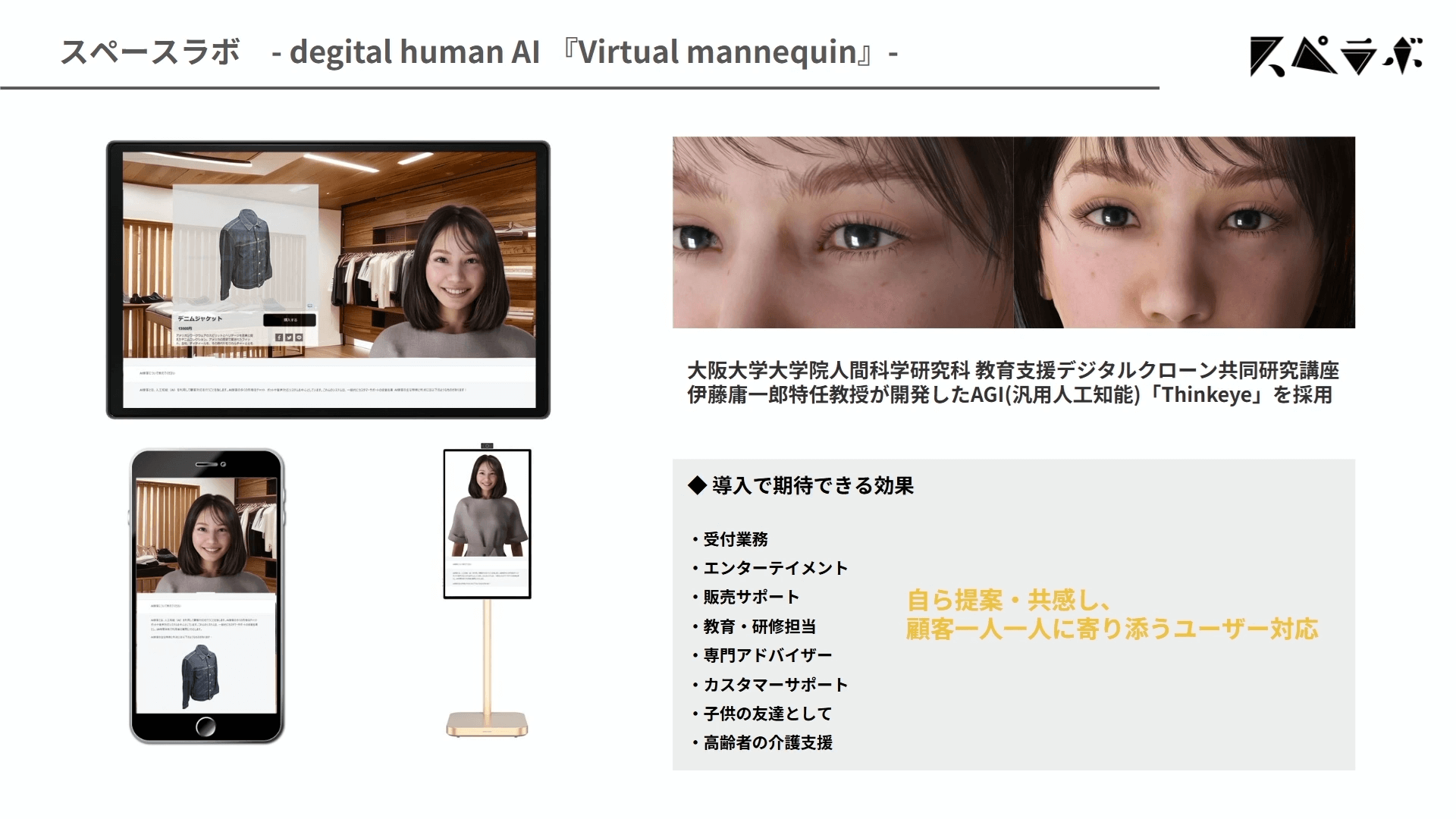

最近では、大阪大学の伊藤教授と連携し、AIアバターやAI接客に関するプロジェクトにも取り組んでいます。

newtrace株式会社

メタバース領域では、「newtrace」という子会社を運営しています。主な事業として、2021年の東京オリンピックの際に実施された、開催国が文化を世界に発信するプログラム「日本博」のプロジェクトでバーチャル化を担当しました。

また、『Roblox』というプラットフォームを活用し、企業案件のプロジェクトにも取り組んでいます。

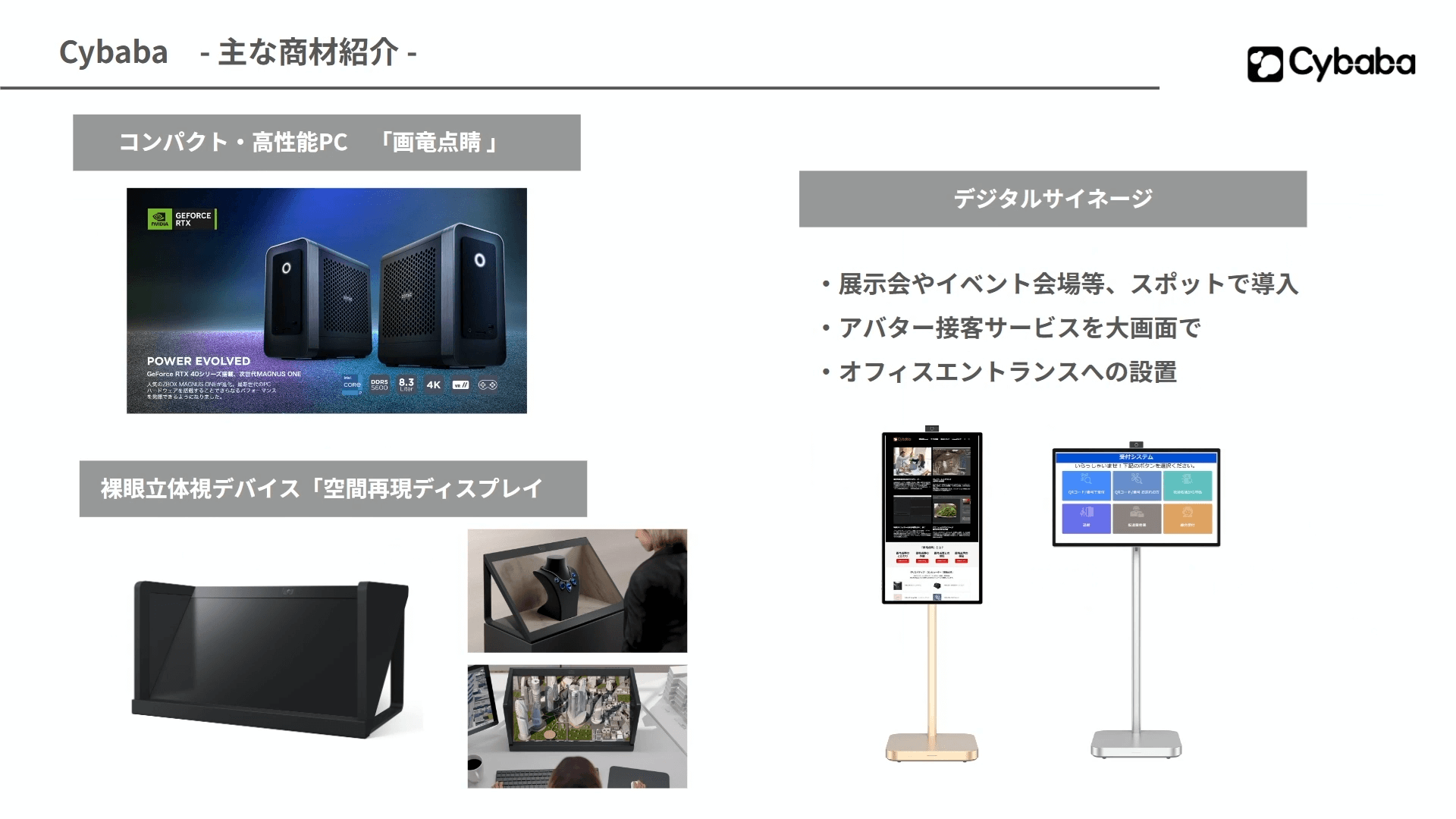

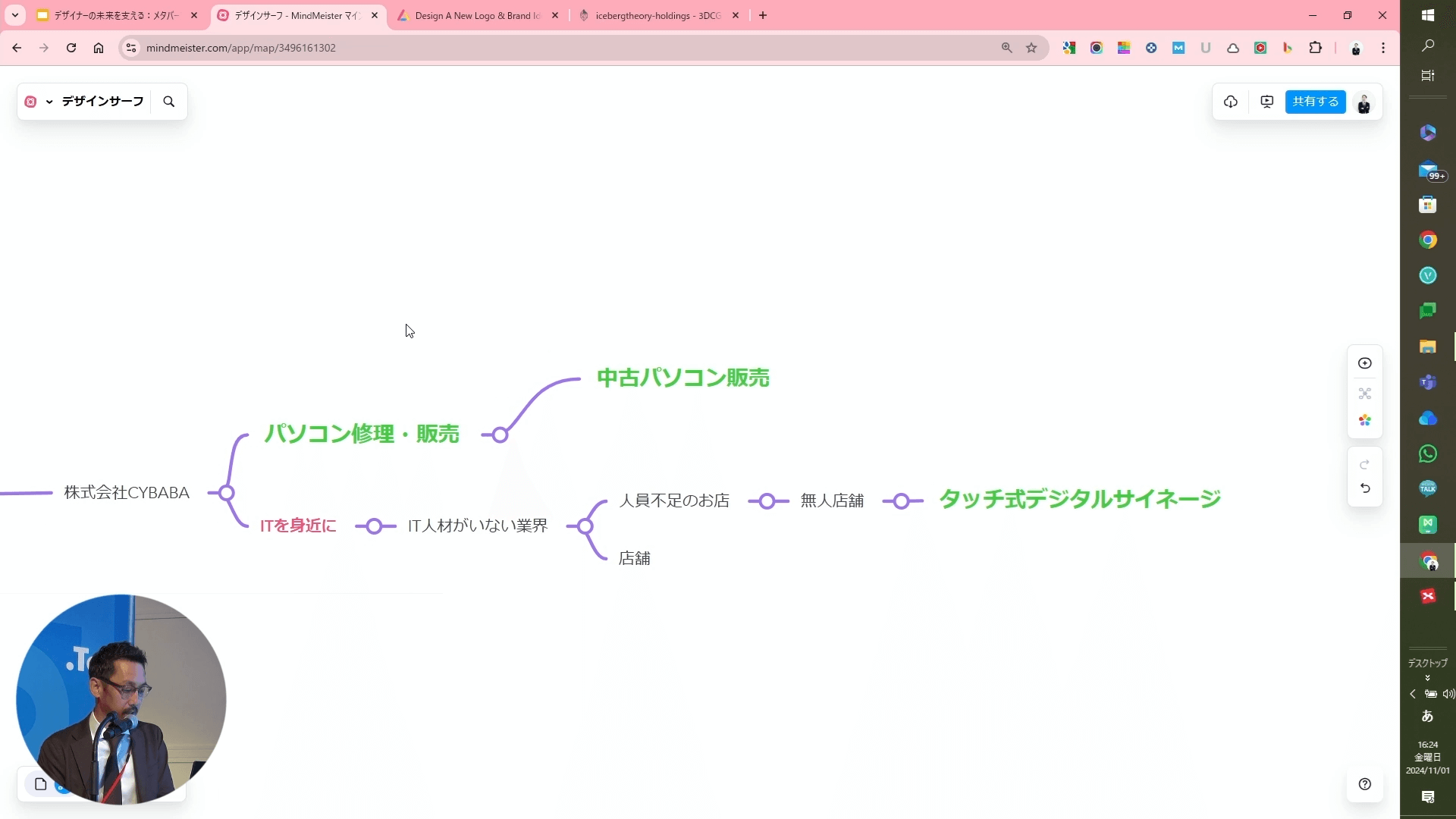

株式会社Cybaba

また、「株式会社Cybaba」ではハードウェアを扱う事業も展開しています。具体的には、CG制作用のパソコンや中古パソコンの販売、オリジナルパソコンの開発などを行っています。さらに、空間再現ディスプレイやデジタルサイネージの取り扱いにも力を入れています。

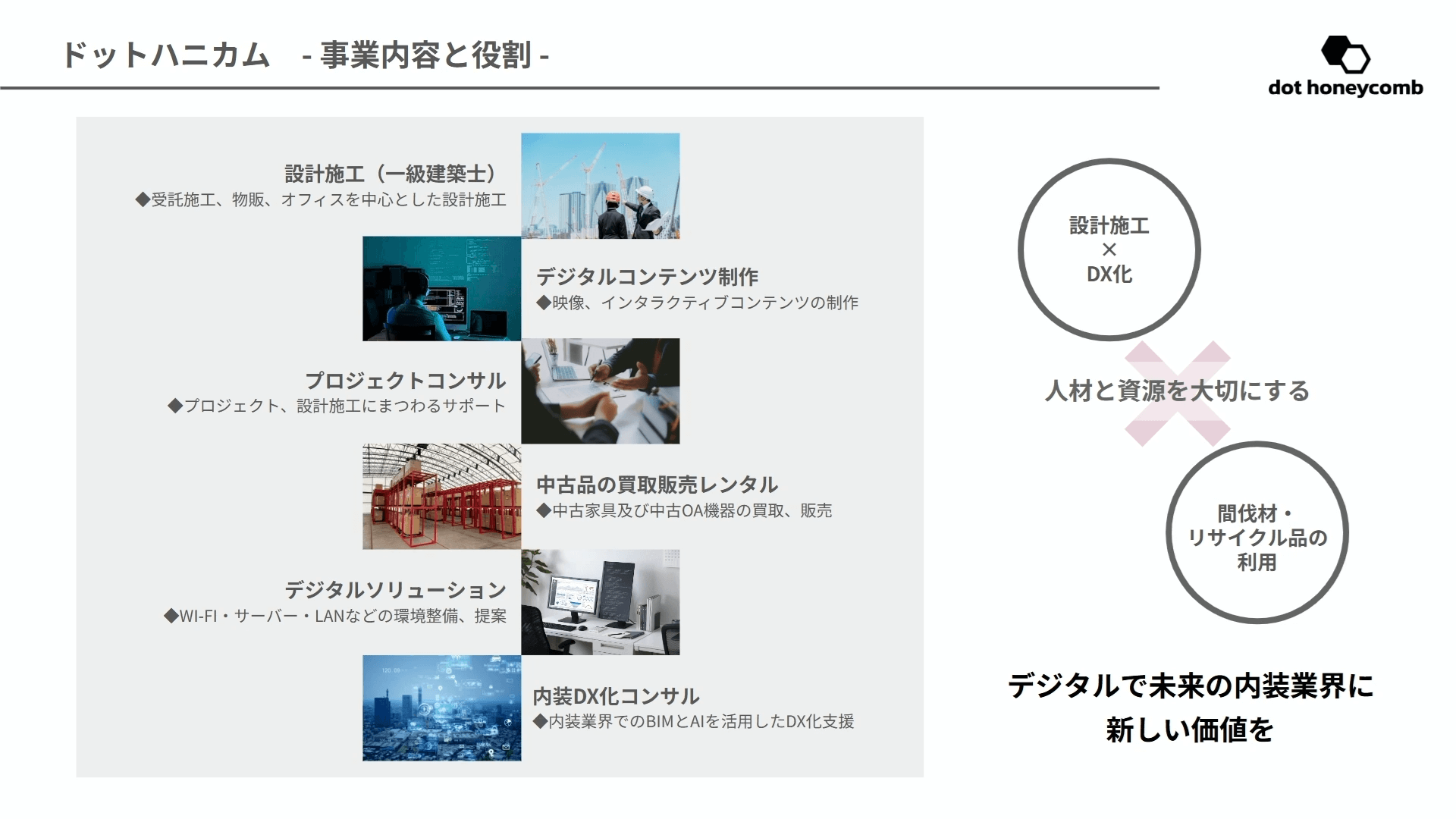

ドットハニカム株式会社

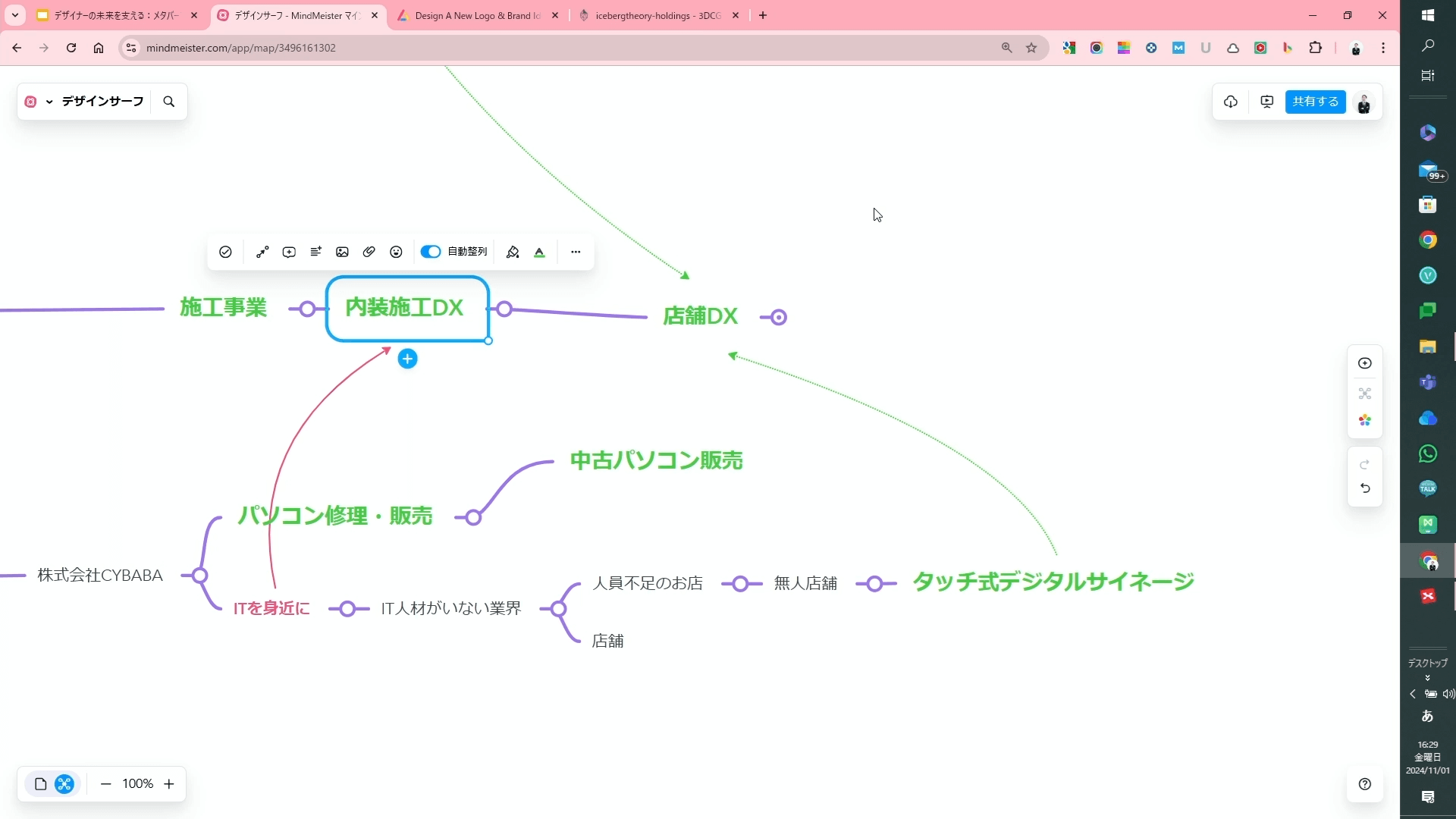

最後に、最近設立した施工の会社について紹介します。ドットハニカム株式会社では、設計施工の業務を手掛けるだけでなく、業務のDX化や環境に配慮した取り組みを推進しています。

この会社は、施工会社とAI関連の会社、そして一級建築士事務所の4社が合同で設立した会社です。それぞれの専門性を活かしながら、新しい取り組みを進めています。

このように、設計施工の業務にも取り組んでいます。

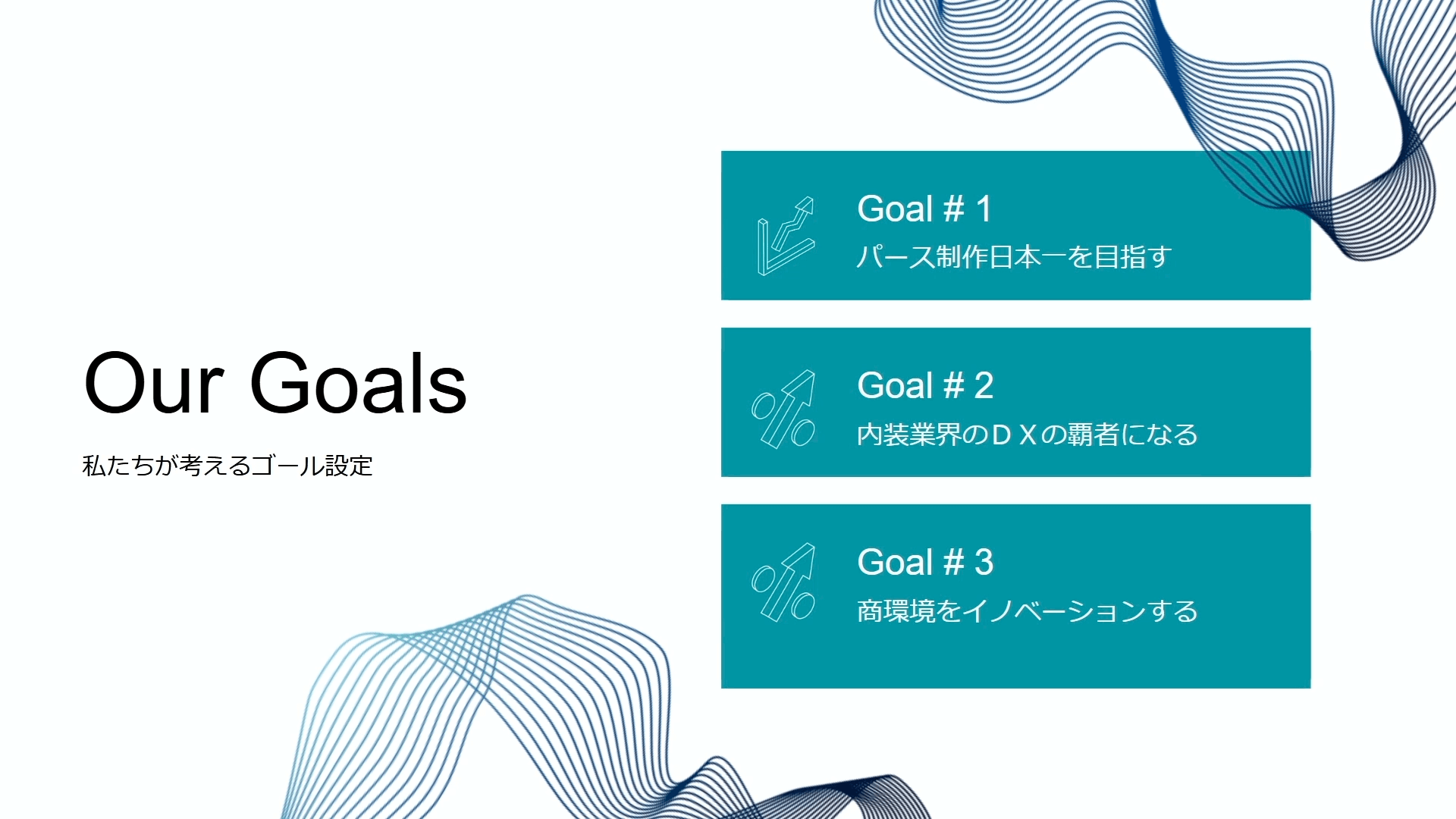

私たちが考えるゴール設定

私たちのゴールですが、もともとはCGパースが主力事業であり、「日本一を目指す」という目標で取り組んできました。そして現在、業界で2番目のポジションまで到達することができました。

次に目指しているのは、内装業界のDXの覇者となることです。また、3つ目の目標として掲げているのが、商環境のイノベーションです。この「商環境のイノベーション」については、少し抽象的な部分もありますので、後ほど詳しく説明いたします。

なぜメタバースを手掛ける会社が施工事業を始めたのか?

続いて、「なぜメタバースを手掛ける会社が施工事業を始めたのか?」というテーマについてお話しします。さきほども少し触れましたが、スペースラボは16年前に「デザイナーの最高のサポーターになる」という理念のもと、友人のデザイナーを助けたいという思いから設立した会社です。

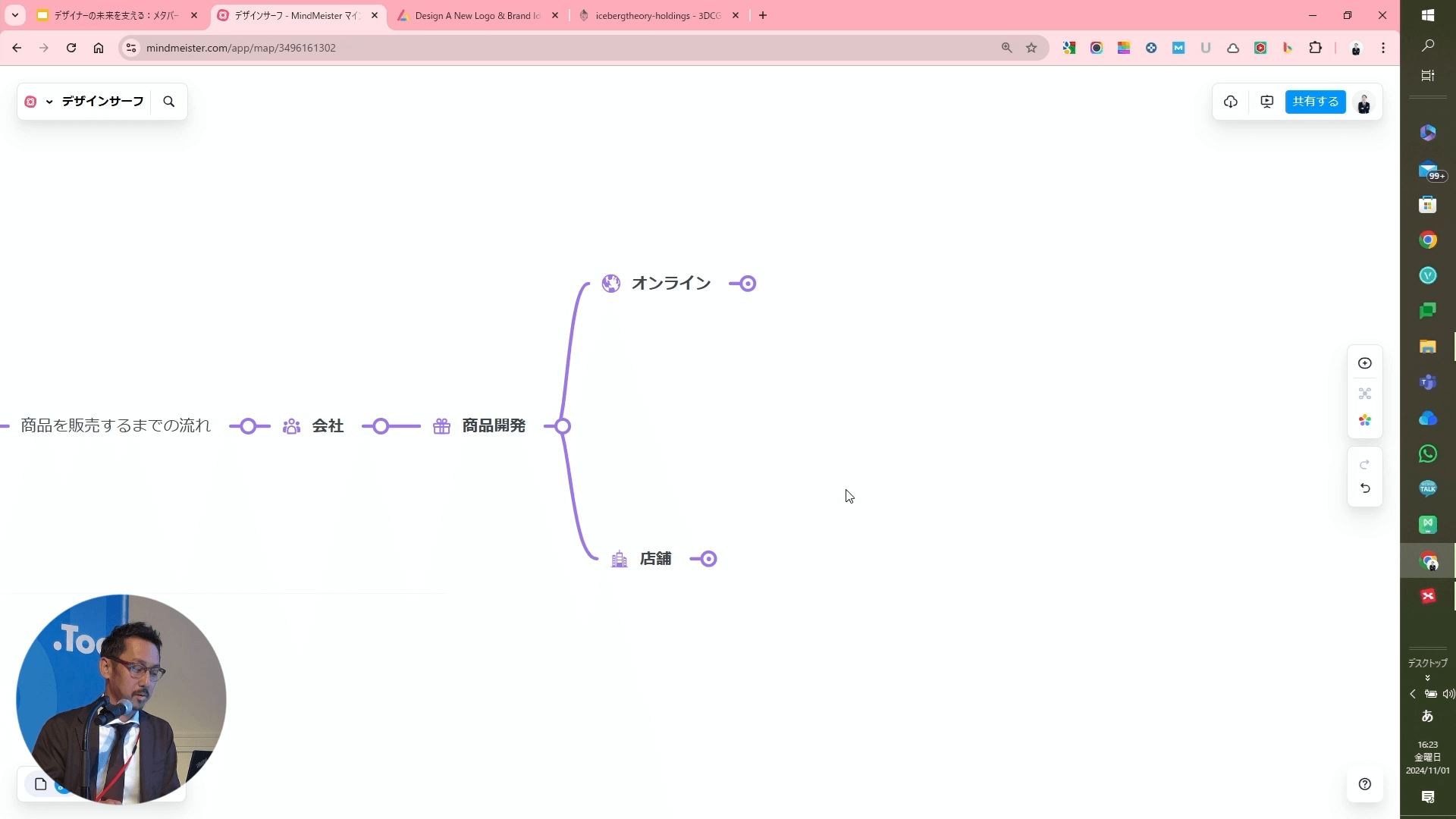

事業展開の経緯は少し複雑なため、マインドマップを使いながら分かりやすく説明します。

まずは、商品の販売フローを意識しながら説明します。ある会社が商品を開発したとします。

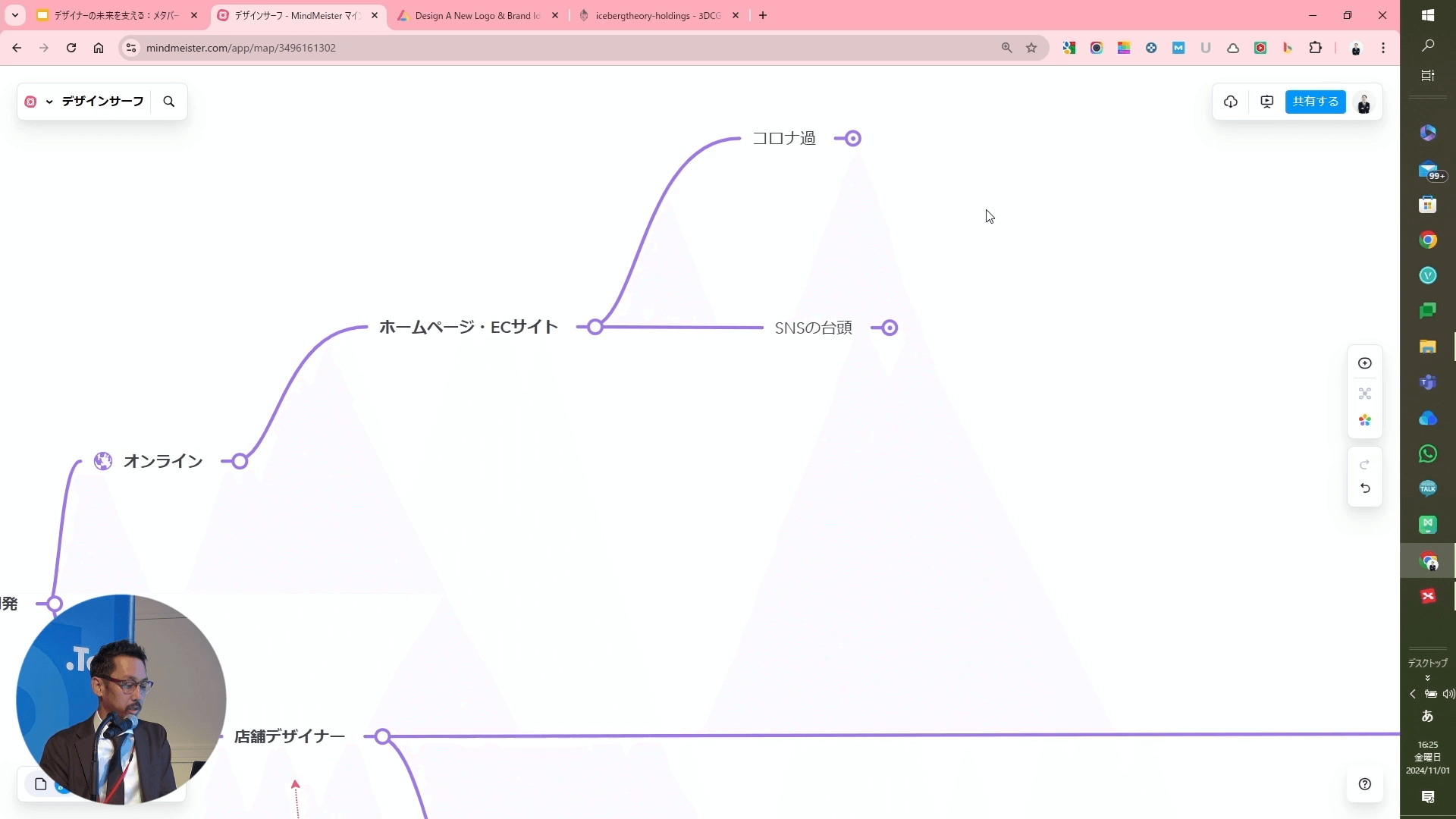

商品が完成すると、その販売方法としてオンラインや店舗での販売といった形を取ることになります。私たちは、販売に関わる店舗デザイナーのサポートを行うことを目的に事業を展開してきました。その中で、スペースラボはデザイナー支援の一環としてCGパースを描く業務を始めたのです。

CGパースを手掛ける中で、「VRや動画も制作してほしい」という依頼が増え、そこからVRや動画制作に着手するようになりました。さらに、ただCGを作るだけでなく、制作環境そのものを構築する重要性にも気づき、その部分も自分たちで取り組むようになったという経緯があります。

Cybabaという会社は、主にハードウェアを扱う会社で、パソコンの修理や販売を行っています。また、自社でオリジナルパソコンの製造にも取り組んでいます。この事業は、「ITを身近に」という理念のもと、ITが不足している業界や分野を支援することを目的に運営しています。

具体的には、パソコン修理や中古パソコンの販売を行う一方で、IT人材が不足している地域や業界での支援にも力を入れています。こうした活動を続ける中で、商業施設や店舗といった分野への支援に行き着きました。その中で、「無人店舗を作れないか」といった依頼を受けるようになり、現在ではタッチ式デジタルサイネージなどを取り扱う事業へと展開しています。

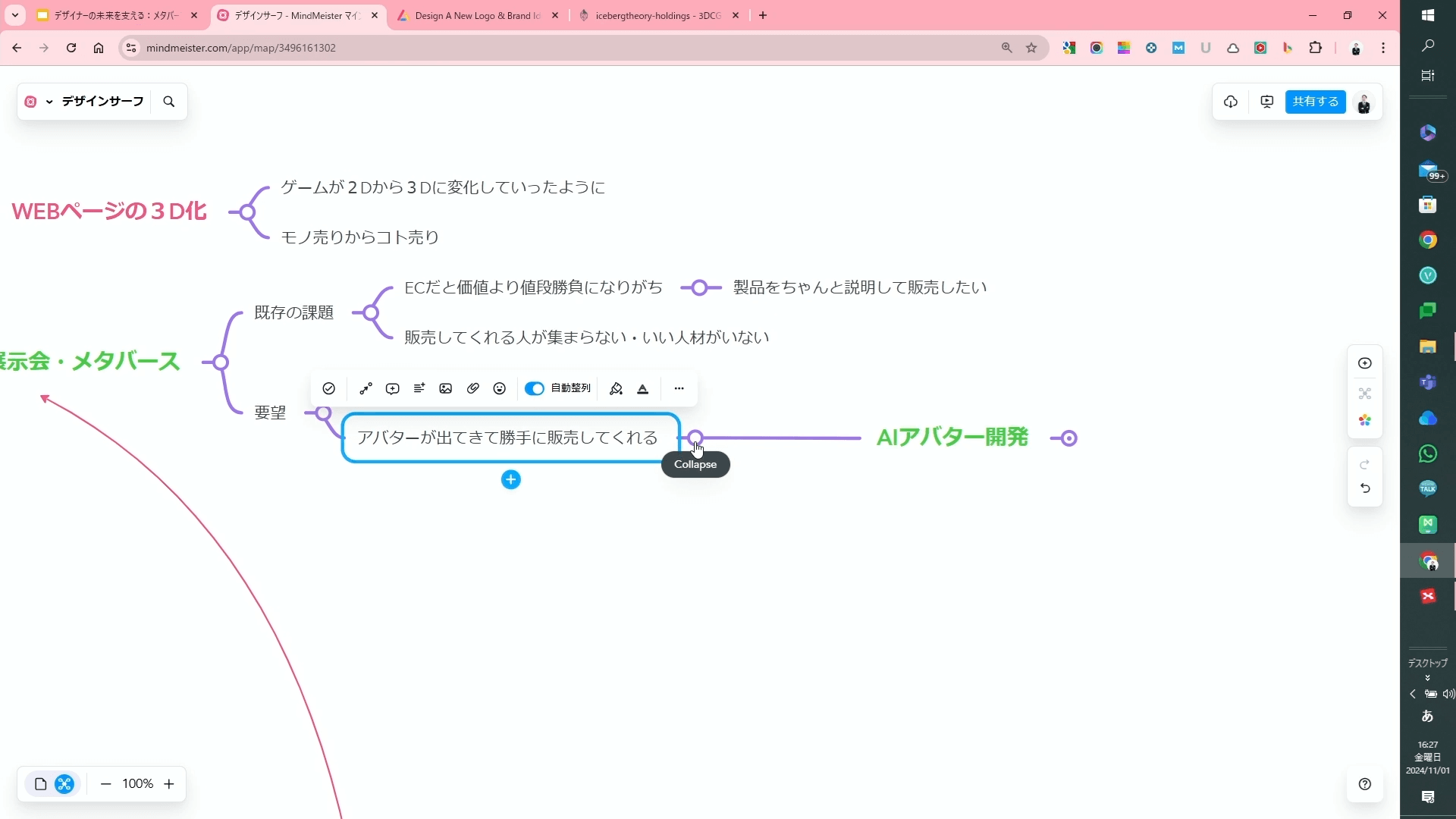

話をオンライン領域に戻しますが、オンラインといえば、一般的にはホームページやECサイトで物を販売するという流れを想像するかと思います。しかし、当初私たちが狙っていたのはそこではありませんでした。コロナ禍の影響もあって、以前からVRに取り組んでいた私たちのもとに「バーチャル展示会」や「メタバース」についての問い合わせが寄せられるようになりました。

このような要望があるのかと驚きつつも、ニーズに応じて私たちは事業を展開していきました。その際、私たちが考えていたのは、今後Webページが3D化していく未来像です。これを見据え、ゲームが2Dから3Dへ進化したように、Webサイトもそのような進化を遂げるだろうという感覚で取り組み始めました。

その中で、単に商品をECサイト上で表示して販売するだけではなく、体験を通じて物を売る形が今後増えていくのではないかというイメージを持つようになりました。

バーチャル展示会やメタバースに関する要望を聞いていく中で、いくつかの既存の課題が浮かび上がってきました。例えば、ECでは商品の価値よりも価格競争に陥りがちな点です。お客様は「製品の価値をしっかりと説明した上で販売したい」というニーズを抱えていました。

また、「リアル店舗を出したいが、販売スタッフが集まらない」「人手不足の問題をメタバースで解決したい」という相談もありました。こうした課題に対応する中で、メタバースやバーチャル空間を活用した新しい販売方法の可能性を模索するようになりました。

そして、一番多かった要望が「アバターが勝手に商品を販売してくれるようなメタバースができないか」というものでした。非常に抽象的な要望でしたが、バーチャル展示会やメタバース関連のプロジェクトで、この類のリクエストが最も多かったのです。

当時はアバターが自動的に販売するというシステムの開発が進んでおらず、「それは難しいです」という回答をするしかありませんでした。しかし、そこから私たちが取り組み始めたのが、AIアバターの開発です。

近年のAI技術の発展によりAIアバターの開発が現実的になり、開発が可能となりました。現在、最初のステップとして、AI接客システムを手掛ける事業を展開しています。これが私たちの新たな取り組みの一環です。

そんな取り組みを続けている中で、ここ数年、最先端技術が目まぐるしく進化していく様子を肌で感じてきました。コロナが明けたと思ったら、建築業界に目を向けると、デザイナーサポート企業として取り組んできたCGパースの分野にも新たな動きがありました。それが、BIM(Building Information Modeling)というソフトウェアを活用した設計手法です。

このBIMが今後の設計業界で不可欠になるという話が広がる中、私たちは、BIMの導入に困っている設計者や企業のサポートを行おうと考えました。しかし、BIMについて調べていく中で気づいたのが、BIMは施工と連携してこそメリットを最大化できるという点でした。施工と一緒に活用しなければ、BIMの本来の力を発揮できないことが分かったのです。

施工事業を始めようという流れで立ち上げたのが、今回の施工事業のドットハニカム株式会社です。一方、調べていく中で、施工会社ではない私たちが施工事業を行うだけで大きな差別化をするのが難しいと気づきました。そこで、自社の強みであるITリテラシーの高さを活かし、内装の設計施工におけるDX化を進められないかと考えました。そして、「こうしたDX化が可能であれば、私たちにもできるのではないか」という自信につながりました。

さらに、この取り組みを応用すれば、店舗のDX化にも挑戦できるのではないかという発想が広がりました。例えば、さきほど紹介したデジタルサイネージや無人店舗の技術は、内装や店舗運営の分野で大きな価値を提供できるはずです。また、AI接客システムも組み合わせることで、さらに新しいソリューションを提供できるようになると考えています。

こうした取り組みが次第に連携し、事業の幅が広がっていく結果となりました。

施工事業を進めていく中で、これまで取り組んできた事業体とのリンクを強く感じるようになりました。施工を行うことで、私たちのこれまでの事業が一体となり、互いに補完し合う関係が見えてきたのです。そして、施工の次のステップである販売のフェーズに目を向けたとき、店頭販売も含めた販売の流れが自然と浮かび上がりました。

その中で気づいたのが、私たちが今や、オンラインとオフライン、両方の空間やモノを作る会社になっているということです。このオンラインとオフラインが交差することで、これまでにない新しい販売のあり方を生み出せるのではないかと考えています。

この発想が、さきほどお話しした第3のゴール「商環境のイノベーション」につながっています。私たちは、このゴールを実現するために事業を展開し続けている会社です。

社会課題

これまでさまざまな事業を展開してきた中で、俯瞰して振り返ると、人材不足や人手不足がその背景にあると強く感じています。意図的に社会課題を解決しようと取り組んでいるわけではないのですが、結果として、事業の展開がその問題に結びついているように思います。

もう一つ感じているのは、クライアントから求められる要望の変化です。かつてはCGパースやモデル制作が難しい技術であったため、その技術をサポートすることが主な役割でした。しかし、現在では便利なツールが普及し、技術的な問題よりも、むしろ「時間が足りないからサポートしてほしい」という要望が増えているように感じます。この流れは、業界全体のニーズが変化してきた一つの表れなのだと考えています。

また少し話を戻して、「なぜメタバースを手掛ける会社が施工事業を始めたのか?」というテーマについてもう少し詳しく分解して説明します。特に、BIMについて触れていきたいと思います。

BIMに関する話は、私が設計や建築業界に関わっていることもあり、少し専門的な内容になるかもしれません。しかし、デザイン業界全般に通じる共通点もあると思いますので、そうした視点からお話しします。

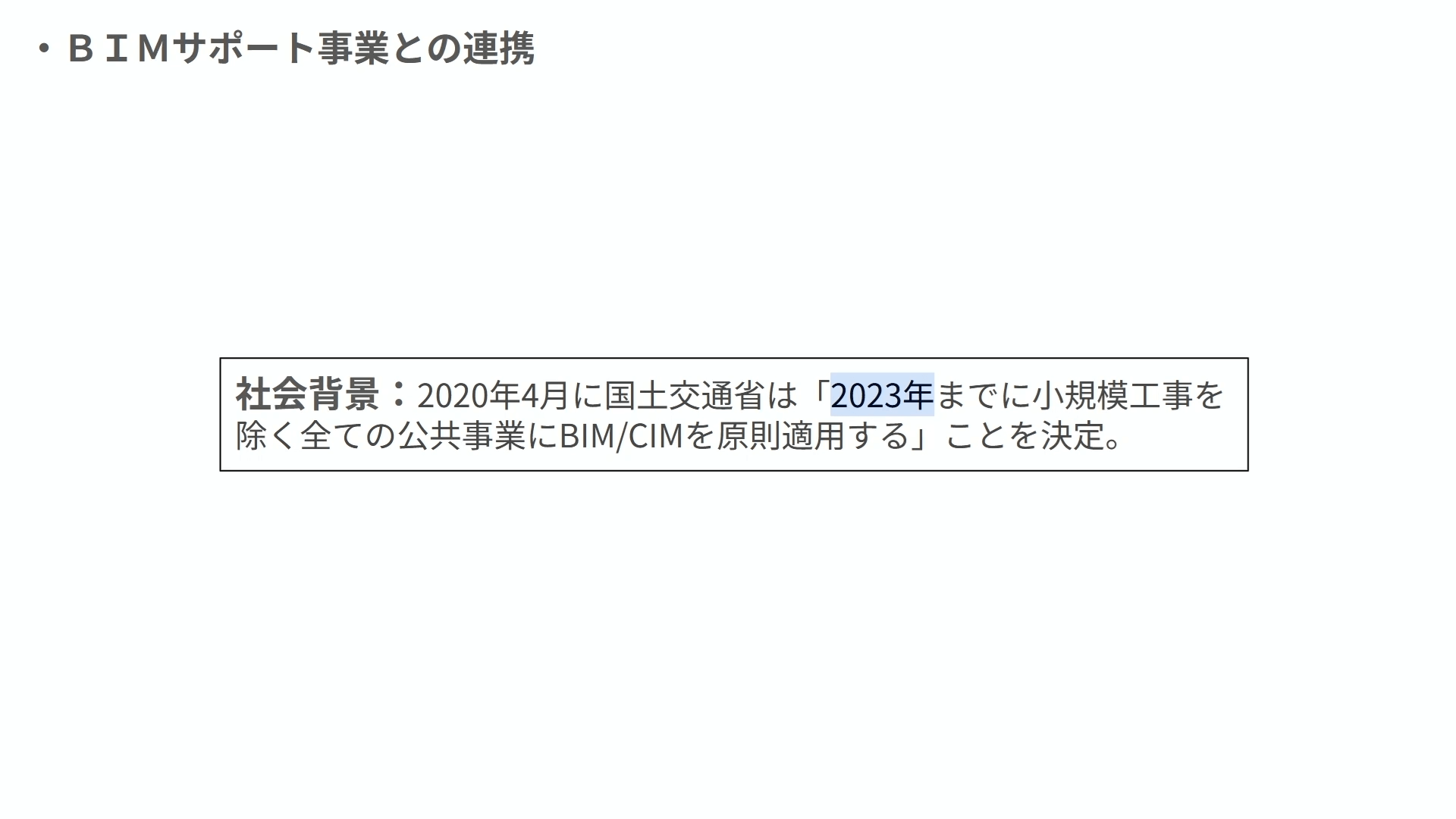

BIMサポート事業との連携

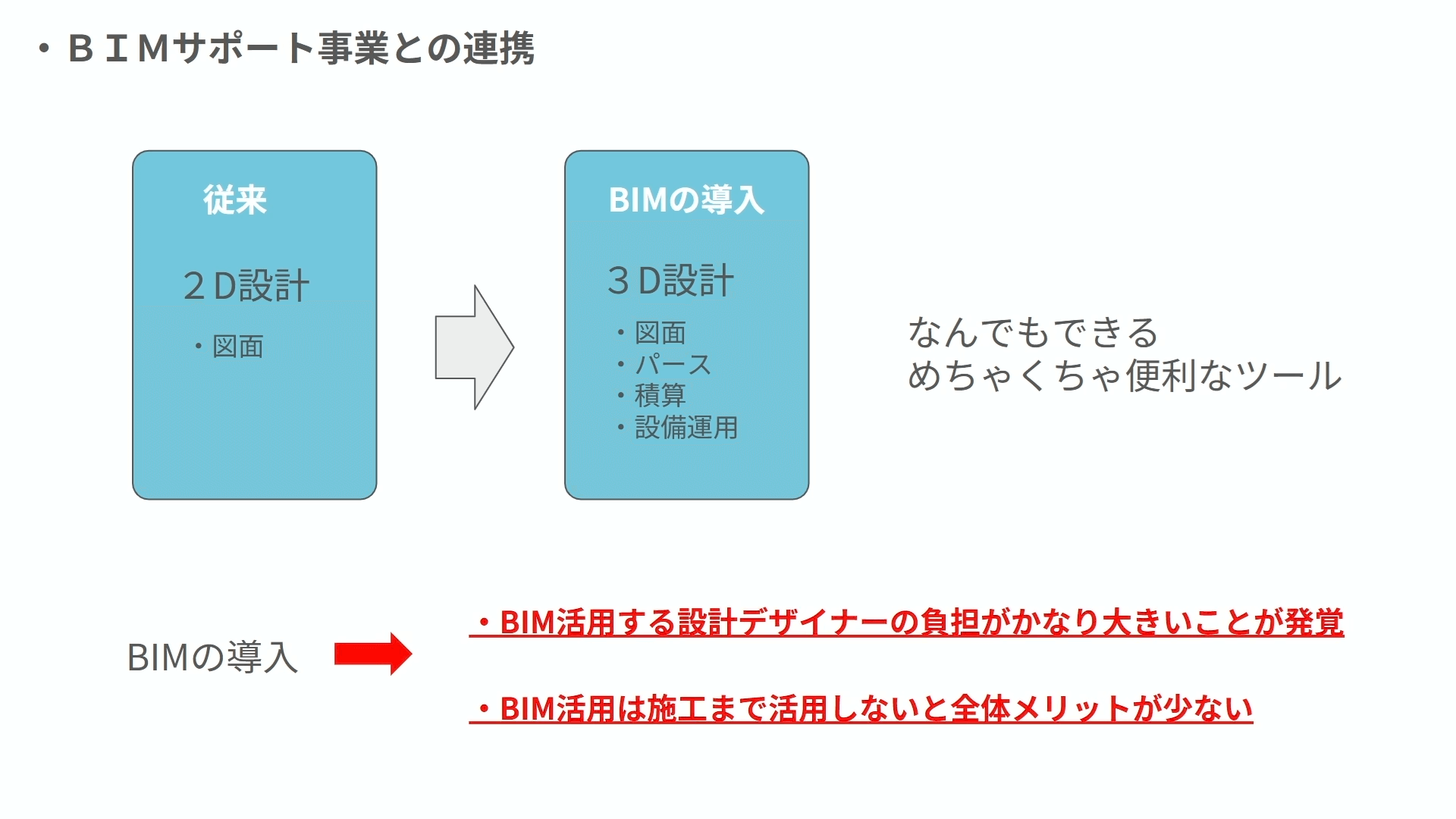

BIMとは建築設計において使用されるソフトウェアですが、これが普及し始めたきっかけは、国土交通省が2023年までに導入を進めるよう指示を出したことにあります。この決定を受け、多くの企業が対応を迫られ、現在も各社が対応に追われている状況です。

BIMというソフトウェアについて簡単に説明します。もともと設計は2Dの図面を描く作業が主流でしたが、BIMを導入することで3D設計へと変わり、さらに多機能化が進みました。このBIMを使えば、3D設計が可能になるだけでなく、図面作成やCGパースの生成、積算、さらには設備運用まで、非常に多岐にわたる作業を一つのソフトウェアで行うことができます。

非常に便利なツールであるため、国がその導入を推進するのも理解できます。しかし、実際にBIMを導入してみると、設計デザイナーにとっては負担が非常に大きいという問題が見えてきました。ソフトウェアの機能が多岐にわたる分、設計者のやるべき作業量が増えてしまい、結果的にその負荷が重くなっているのです。

さらに、BIMを活用するためには、施工フェーズまで一貫して活用しなければ全体のメリットを十分に引き出すことが難しいという課題も浮かび上がりました。このような背景を受けて、私たちはBIMの導入に取り組んでいます。

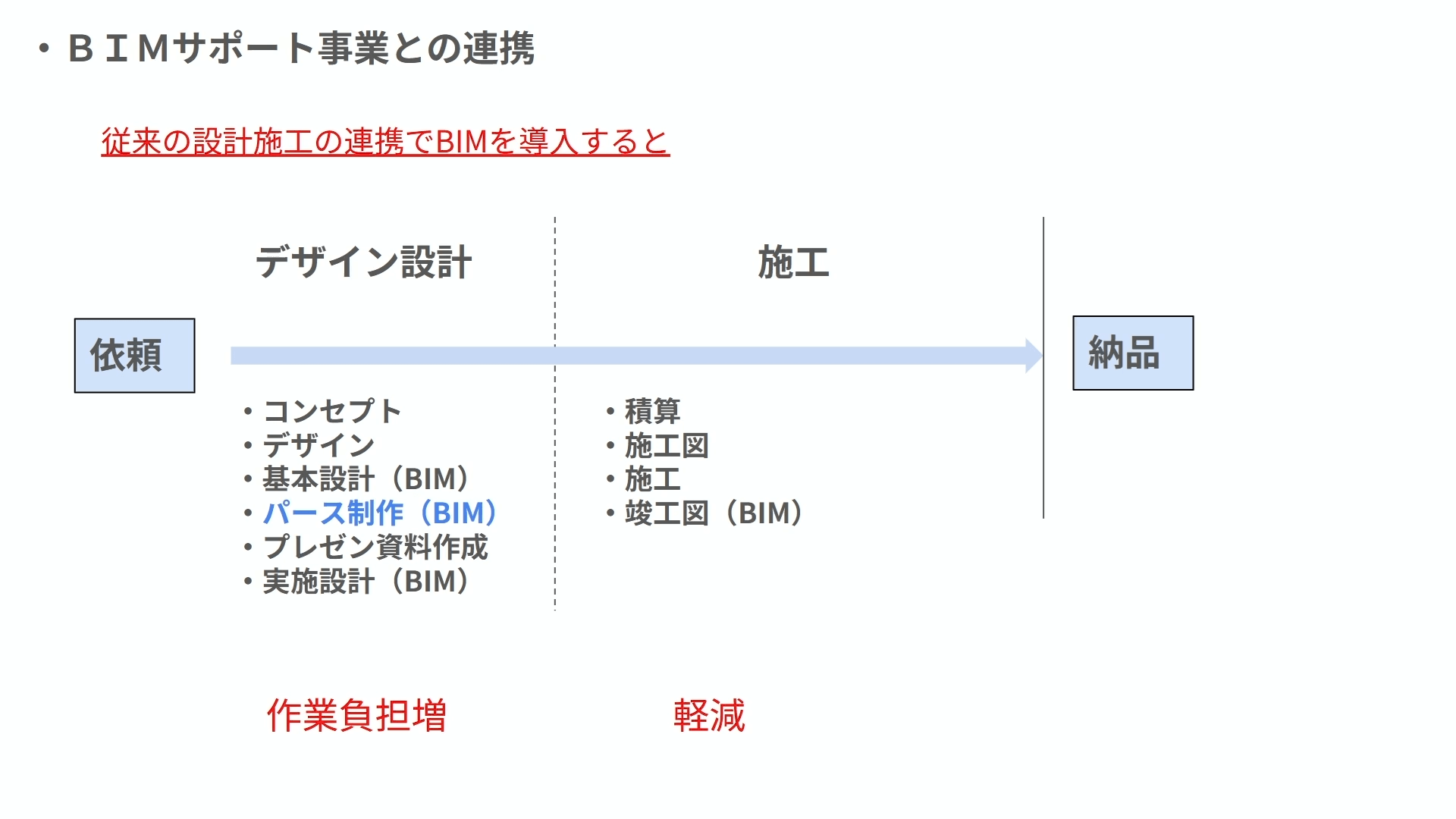

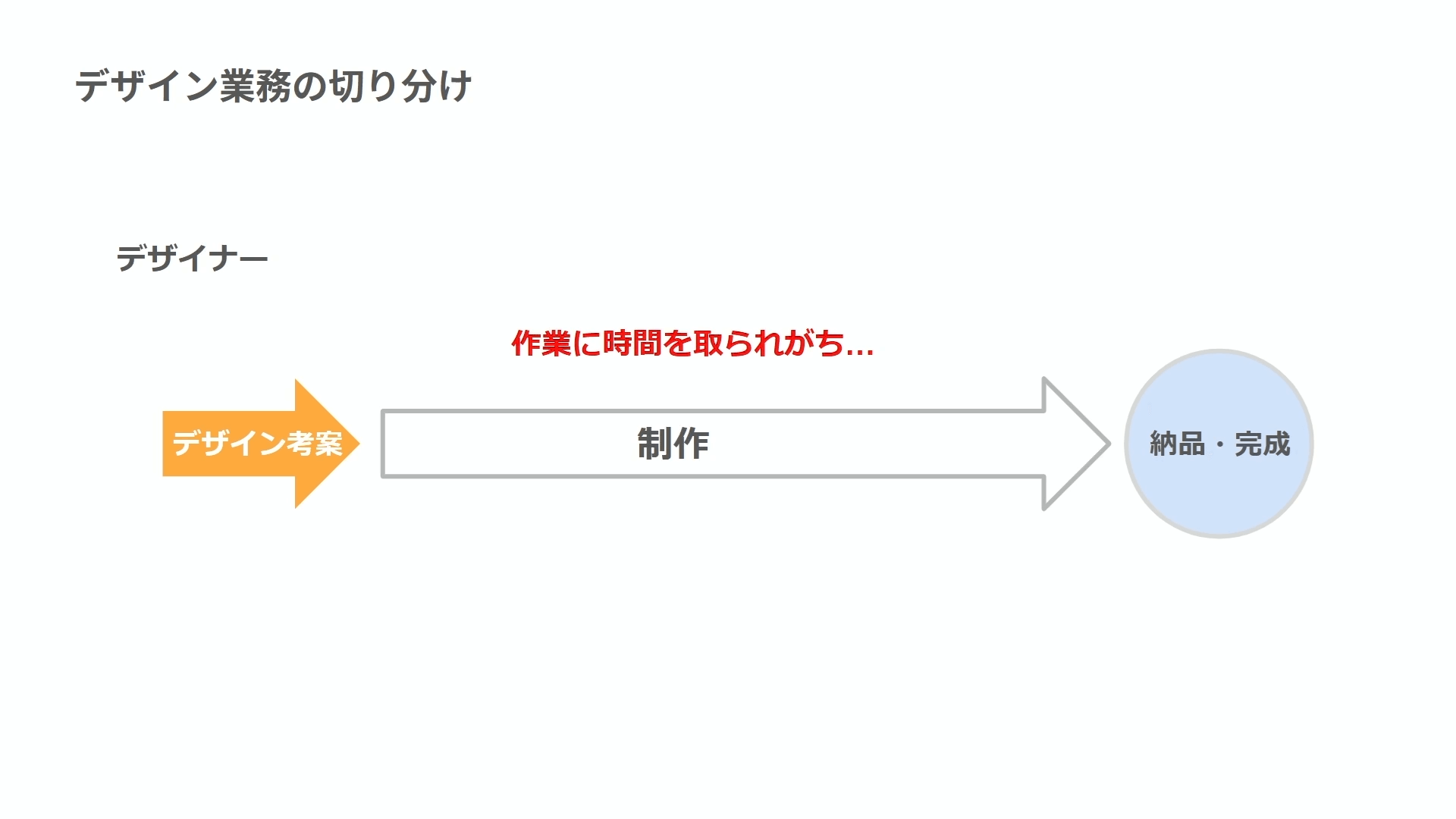

少し設計の話になりますが、設計デザイナーが主に行う作業としては、コンセプトやデザインの立案、基本設計など、プロセスの中でも画面の左側にある部分が中心です。一方で、施工は積算や見積の作成、施工図や竣工図の作成といったプロセスに取り組みます。つまり、デザイン設計と施工はそれぞれ異なる領域で役割を担っています。

しかし、従来のままBIMを導入すると問題が生じます。BIMは非常に高度で難易度の高いソフトウェアであるため、設計デザイナーが基本設計を行う段階で大きな負担がかかってしまうのです。これまでは比較的簡単に行えていた作業も、BIMを使うことで逆に作業効率が落ちるという状況が生まれています。

一方で、施工の側では、デザイン設計の段階でBIMのデータが整備されているため、施工の作業負担が軽減されるという現象が起きています。つまり、設計デザイナーの負担が増える一方で、施工側はその恩恵を受け、作業が楽になるというアンバランスな関係が生まれているのです。

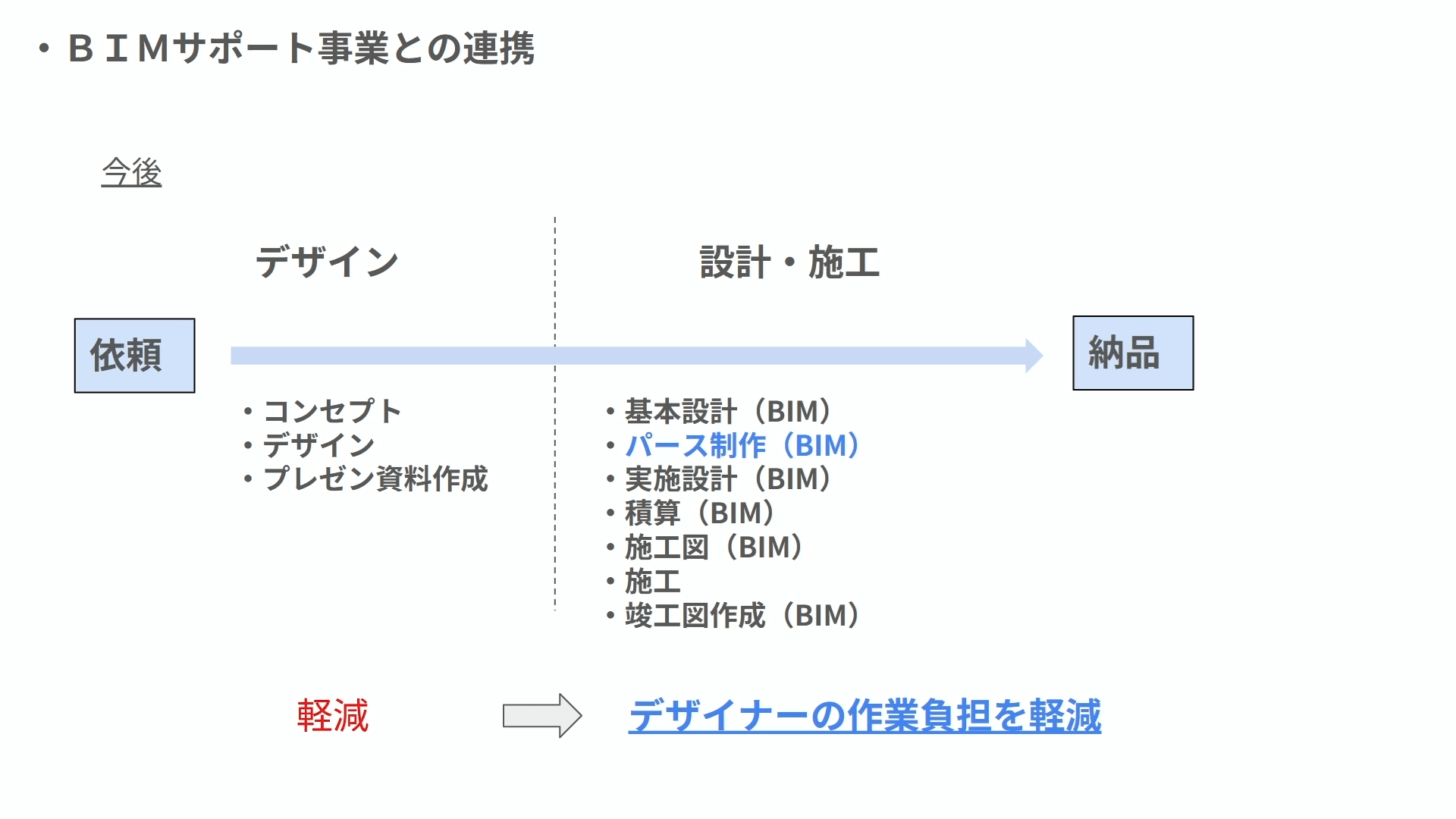

私たちがこの問題に取り組む理由は、設計デザイナーが本来のデザイン業務に専念できる環境を作りたいという思いにあります。そのため、設計施工の領域、特にBIMの作業を私たちが引き受けることで、デザイナーの負担を軽減し、より良い環境を提供していきたいと考えています。

私たちには、デザイナーの作業負担を軽減したいという想いがあります。もともとデザイナーサポート企業として事業を展開してきたこともあり、こうした支援が私たちの本質的な役割だと考えています。

今回紹介したBIMサポート事業も、この考え方に基づいて進めているものです。BIMを活用することでデザイナーが抱える負担を減らし、本来のクリエイティブな作業に専念できる環境を作り出したいと考えています。これが、施工事業に行き着いた背景でもあります。

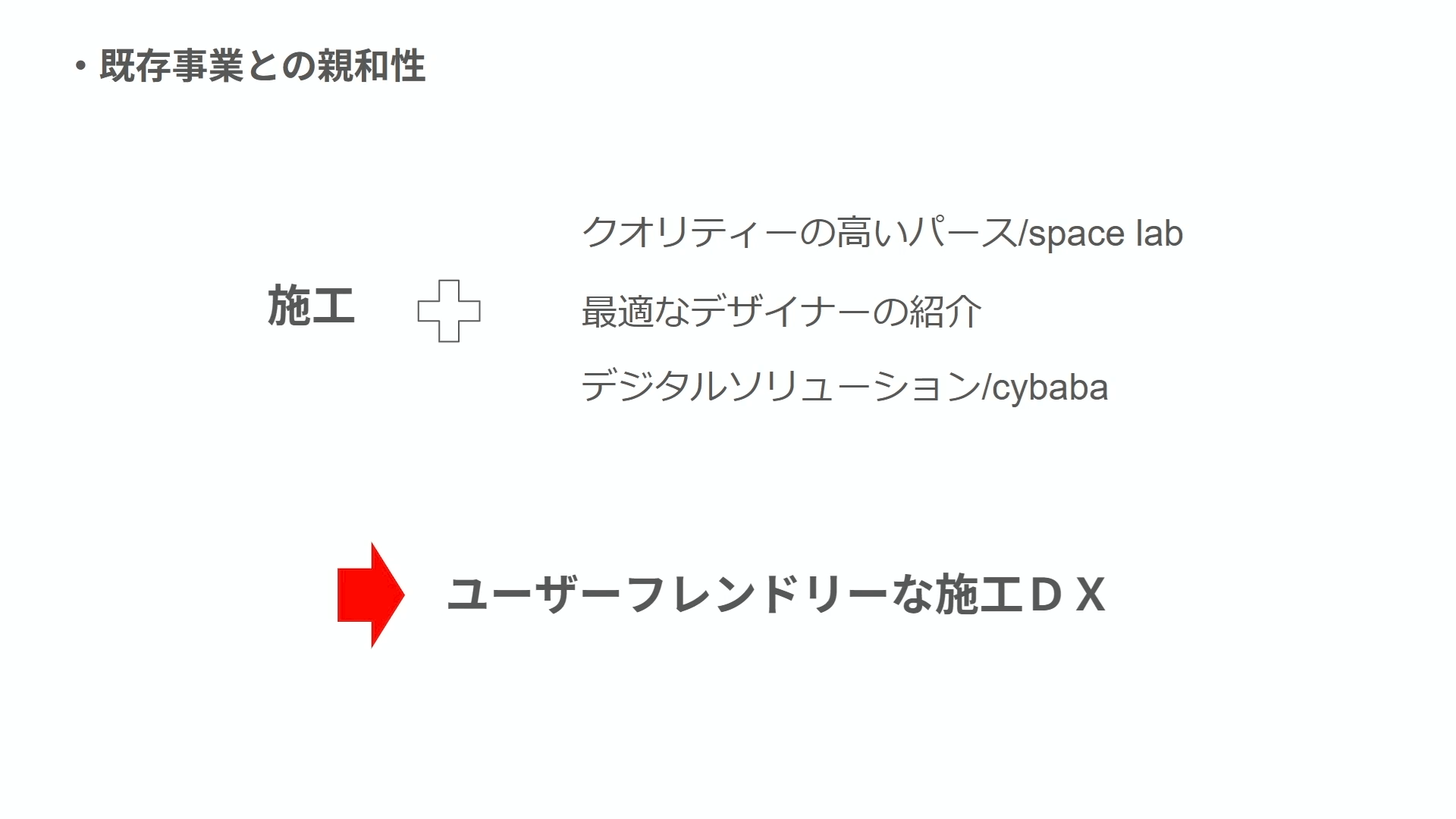

既存事業との親和性

私たちは、もともと施工事業との親和性が高い領域で事業を展開してきました。特に、パース制作が得意であり、高クオリティなパースを提供できることが強みです。また、私たちの主なクライアントはデザイン事務所の皆さんですので、最適なデザイナーを紹介することも可能です。

さらに、最先端のデジタルコンテンツを提供できる点も、私たちの大きな特徴です。こうした強みを活かすことで、施工DXを進めるにあたって、クライアントにとって非常にユーザーフレンドリーなソリューションを提供できると考えています。

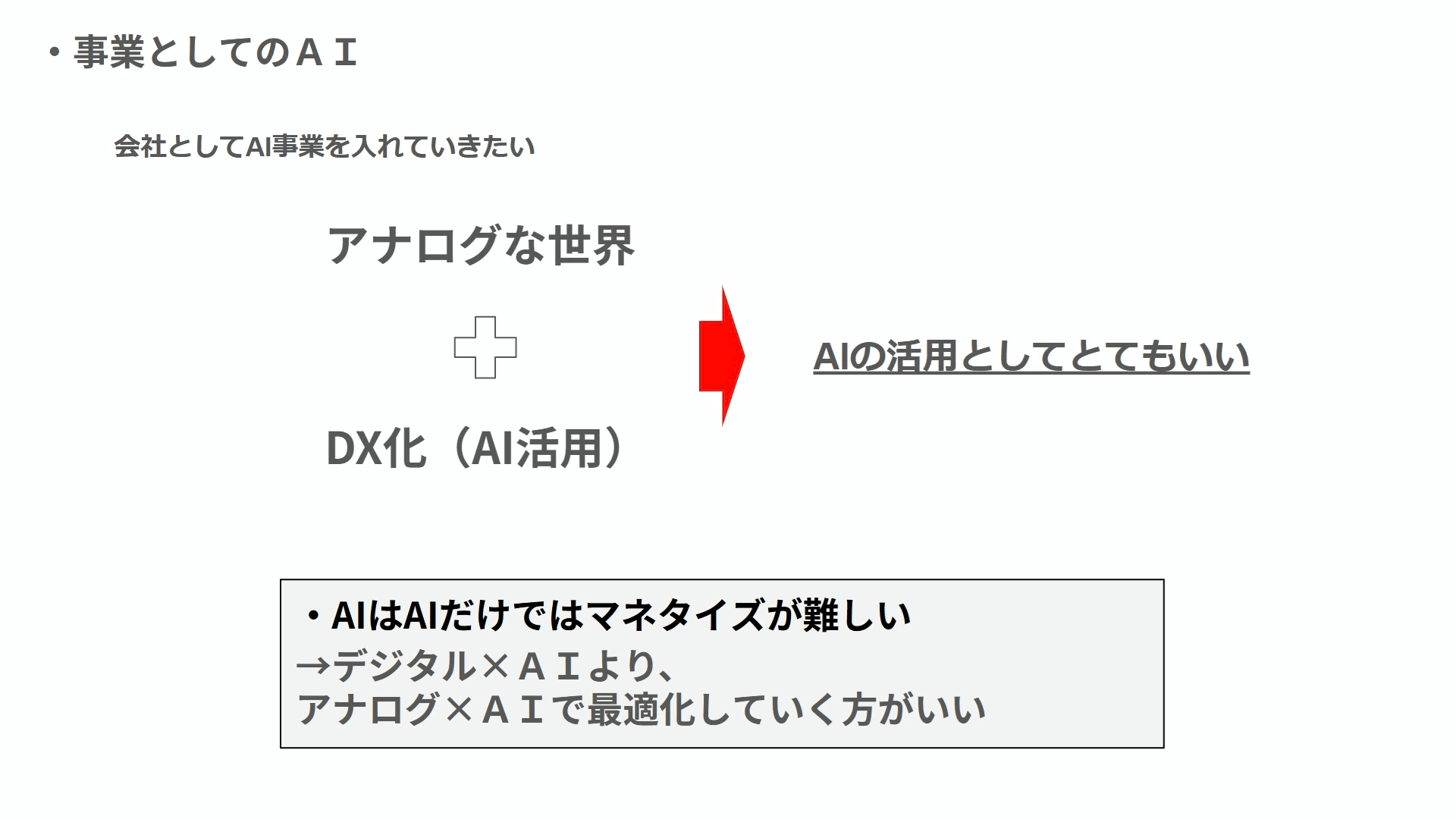

事業としてのAI

今多くの企業が「AIを事業に活用したい」と考えている中で、私の考えではアナログの世界とAI活用の相性は非常に良いと感じています。

AIは、自分で自分を進化させることができるほど発展しており、特にデジタルなものを生成する能力に優れています。そのため、例えば絵を描くようなAIを開発している会社が、AIのプラットフォームを作るのをためらうという話もよく聞きます。なぜなら、AIがデジタルコンテンツを簡単に生成し、さらにコピーも容易に行えることで、その価値が軽視されてしまう懸念があるからです。

一方で、アナログなものは簡単にコピーすることができません。このアナログの価値を土台にして、それをデジタル化し、AIを活用して最適化していく。このプロセスこそが、事業として非常に魅力的で可能性のある形だと考えています。

これが私のAI事業との向き合い方の基本的な考え方です。この視点を持ちながら、今後もAIを活用した新たな事業に取り組んでいきたいと思っています。

3DCG制作を軸にしたDX化の事例

さきほどのオンラインの3D化やDX化された施設についてのお話を、ここで改めて繋げていきます。この領域に関連して、「面白い」と感じるコンテンツがありますので、これを例に挙げながらお話しします。

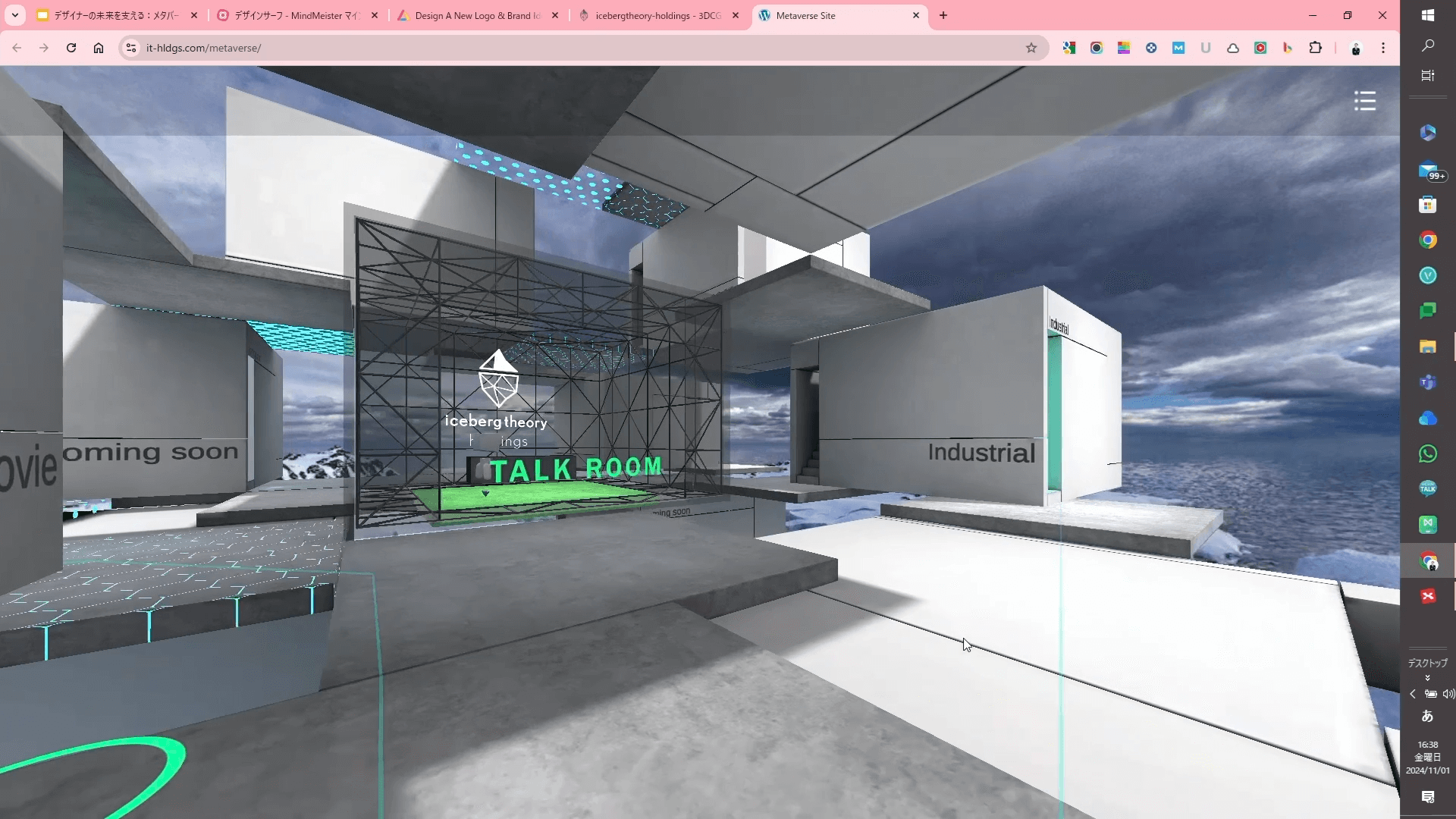

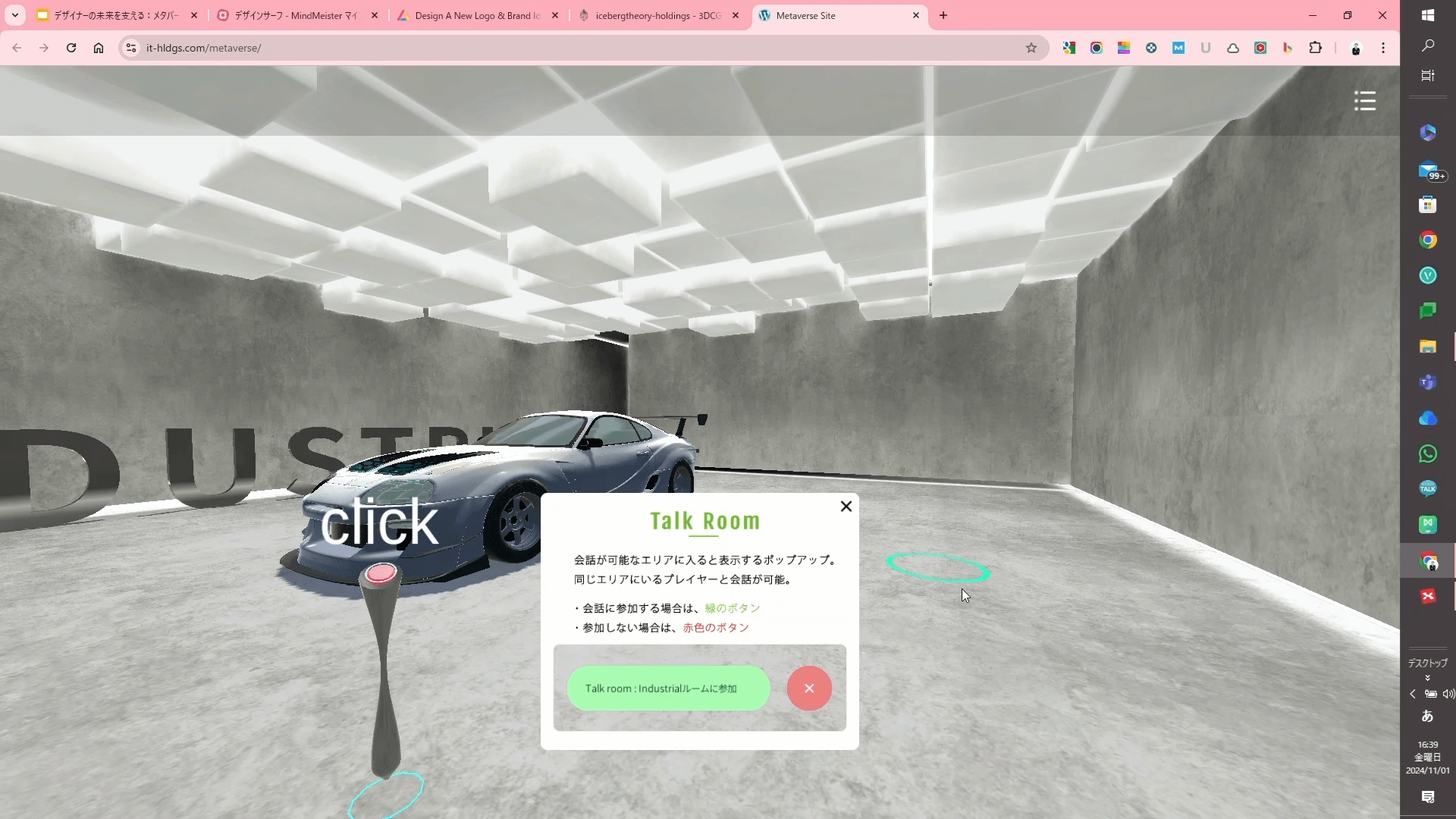

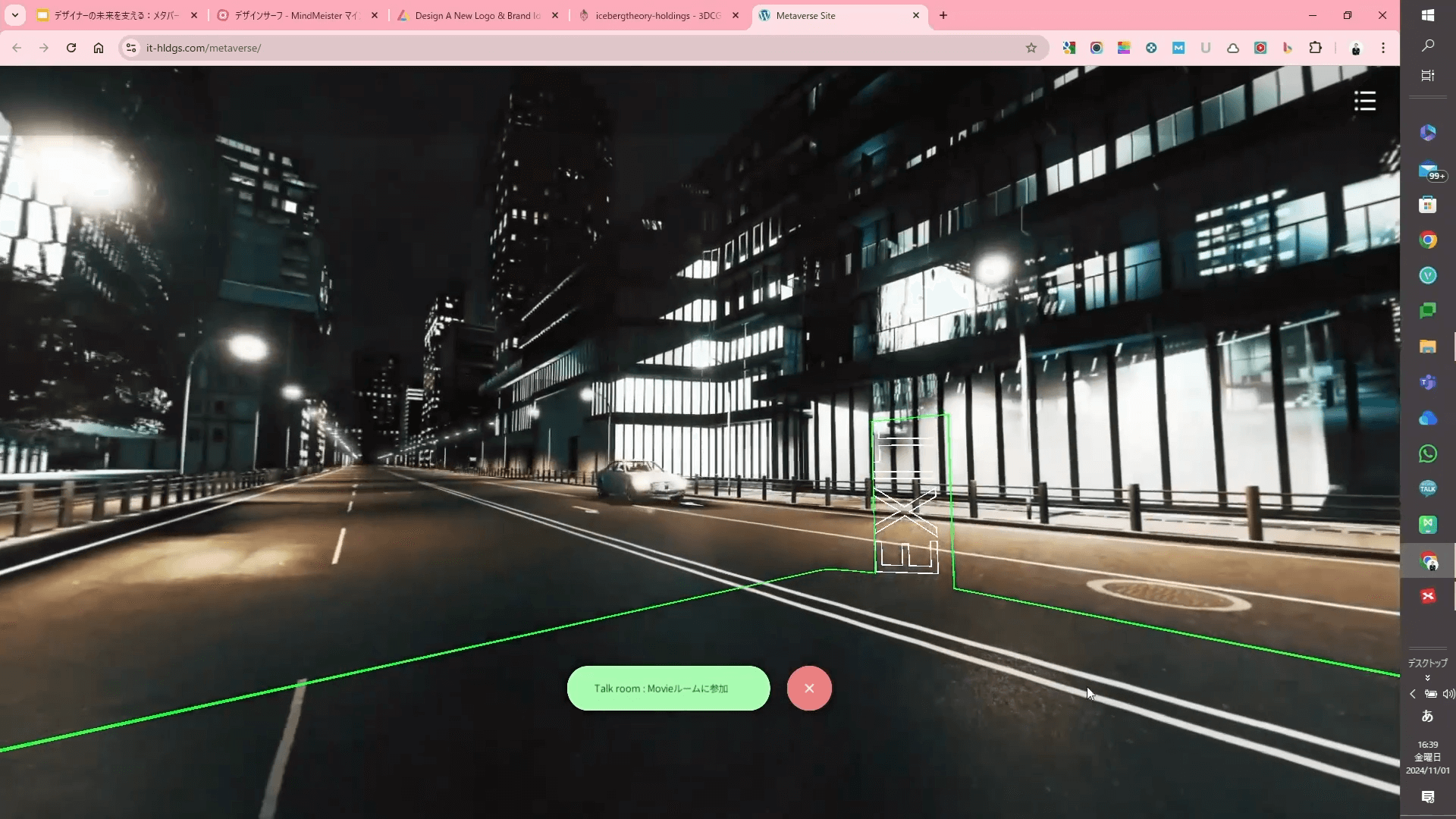

https://it-hldgs.com/metaverse/

弊社のホールディングスのホームページには、実は2年前から放置されているコンテンツがあります。それが、オンラインの3D化のイメージを示すサンプルコンテンツです。具体的には、「弊社のホームページを3D化するとこうなる」というアイデアを形にしたもので、DX化の可能性を視覚的に示したものとなっています。

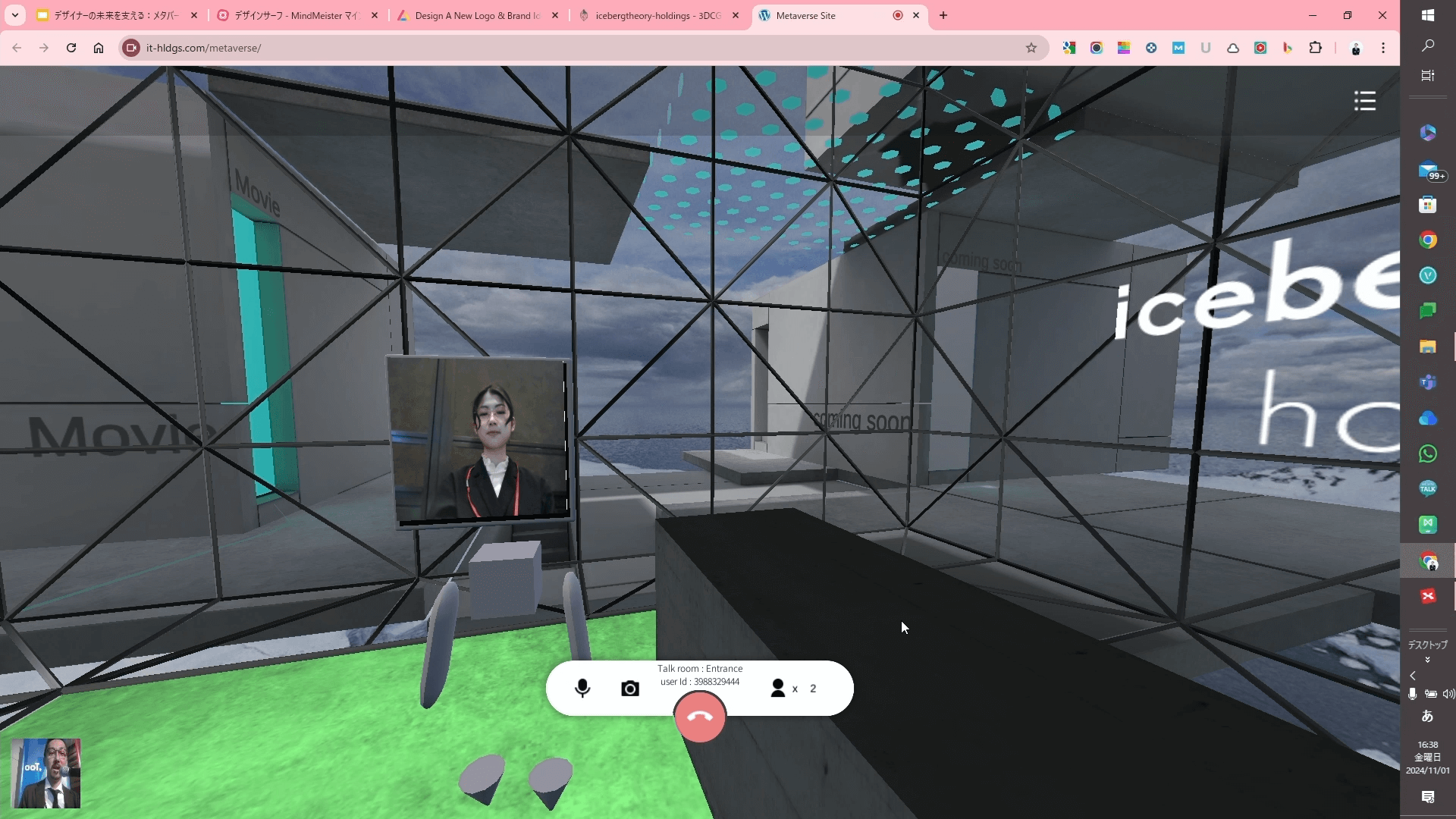

この3D化されたホームページでは、実際に動き回ることができます。

また、画面上で移動して特定のエリアに入ると、そこにアバターが待機しています。このアバターには弊社のスタッフの顔が表示されており、実際にオンライン上でアバターを通じて会話をすることができます。

さらに、ホームページ上でアバターと対話しながら、弊社の製品を直接紹介することができる仕組みになっています。この中では、製品の詳細を確認するだけでなく、アバターがユーザーを誘導しながら、展示場所を回るという体験も提供できるようになっています。こうした新しい見せ方が、オンライン上で実現可能な世界となっています。

例えば、私たちが制作している3Dコンテンツによって、商品を立体的に表現して見せることもできます。これにより、お客様と対話しながら商品を一緒に確認し、具体的な折衝を進めることが可能です。

弊社の動画作品の見せ方として、メタバース上での新たな表現方法があります。例えば、動画を3次元空間で見せることができるという点です。360度動画を使って私たちが制作したコンテンツを3D空間上で閲覧できるようにするなど、従来の動画鑑賞とは異なる没入感のある体験を提供できます。

これは一種のギミック的な要素ではありますが、こうした世界観が現実化していく中で、このホームページの3D化も実は身近な未来の話だと感じています。

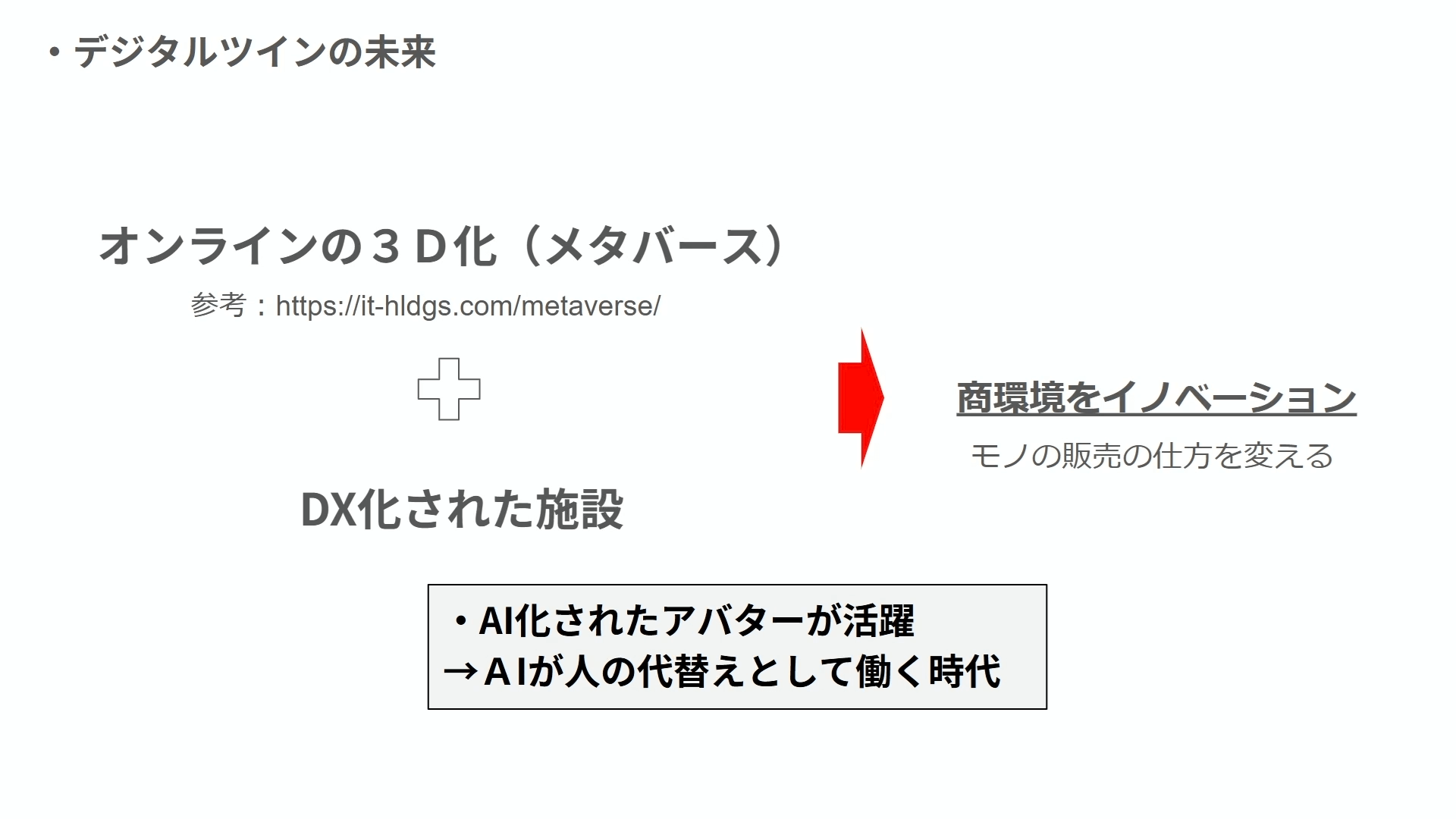

デジタルツインの未来

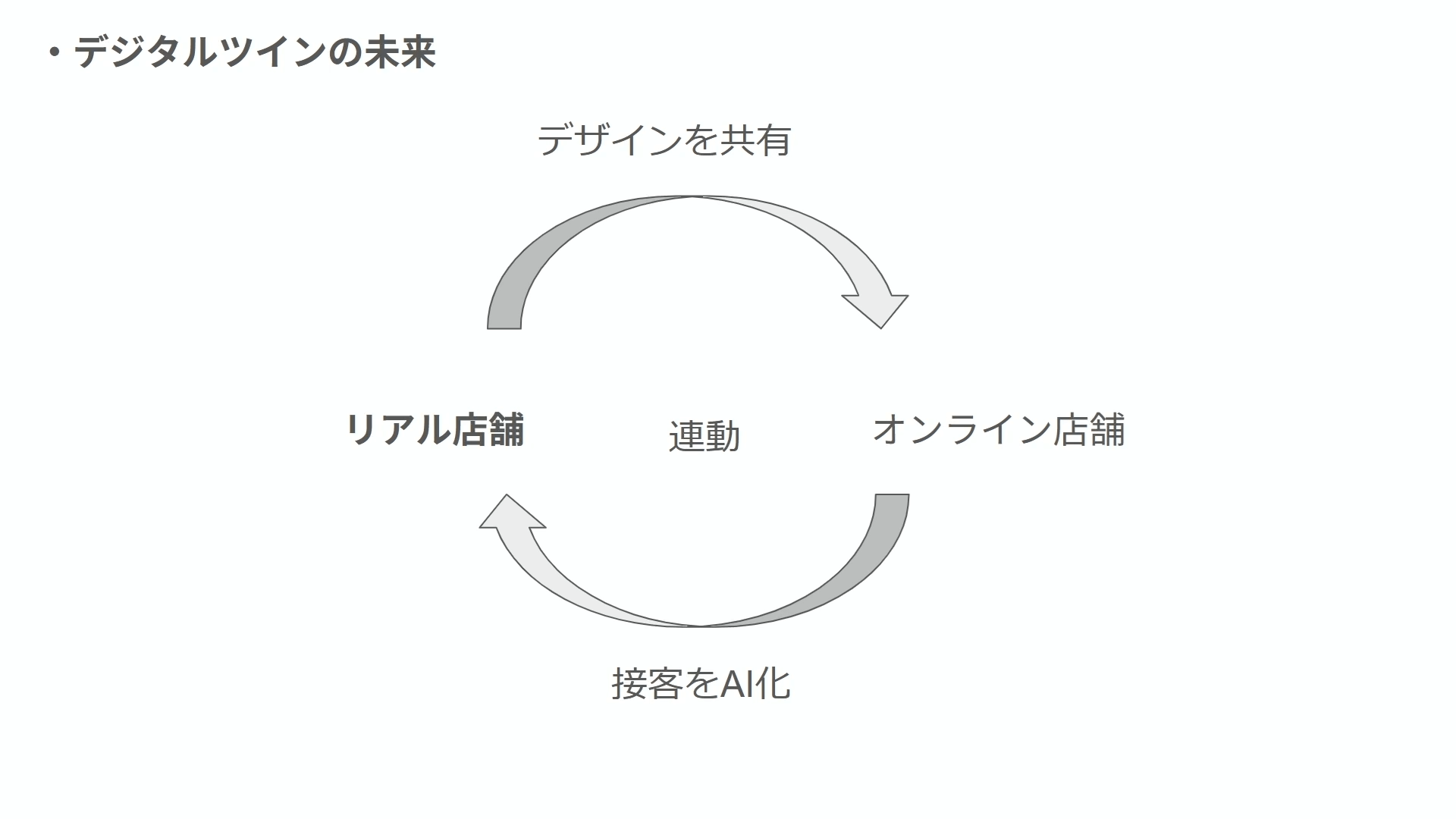

こうした環境を考えると、店舗やECのあり方も大きく変わっていく可能性があります。さきほどお話ししたような、自分の商品をリアルタイムで説明しながらセールスする仕組みが、こういった3D空間の中で実現できるのではないかと感じています。

さらに、AI化されたアバターが3D空間で活躍し、AIが人に代わって接客やセールスを行う時代が少しずつ現実味を帯びてきています。これが、遠い未来なのか、それともすぐそこにあるのかはまだはっきりしませんが、そうした可能性を感じながら現在の施工事業にも取り組んでいます。

また、リアル店舗とオンライン店舗が連動することで、新しい形の未来が実現できるのではないかと考えています。リアルとオンライン、それぞれの強みを組み合わせながら、より効果的な購買体験やサービスの提供が可能になると感じています。

デザイナーサポート企業からみる今後のデザイナーの在り方

次のポイントに移りますが、まず前置きとしてお伝えしたいことがあります。私はデザイナーになれなかった人間なので、デザイナーの方々には深いリスペクトを持っています。ただ、これからお話しする内容は、もしかするとデザイナーの方々には少し刺激的な話題になるかもしれません。少し言いたい放題な部分も出てくるかもしれませんが、そのぶん、面白い話や役に立つ話もお届けできればと思います。

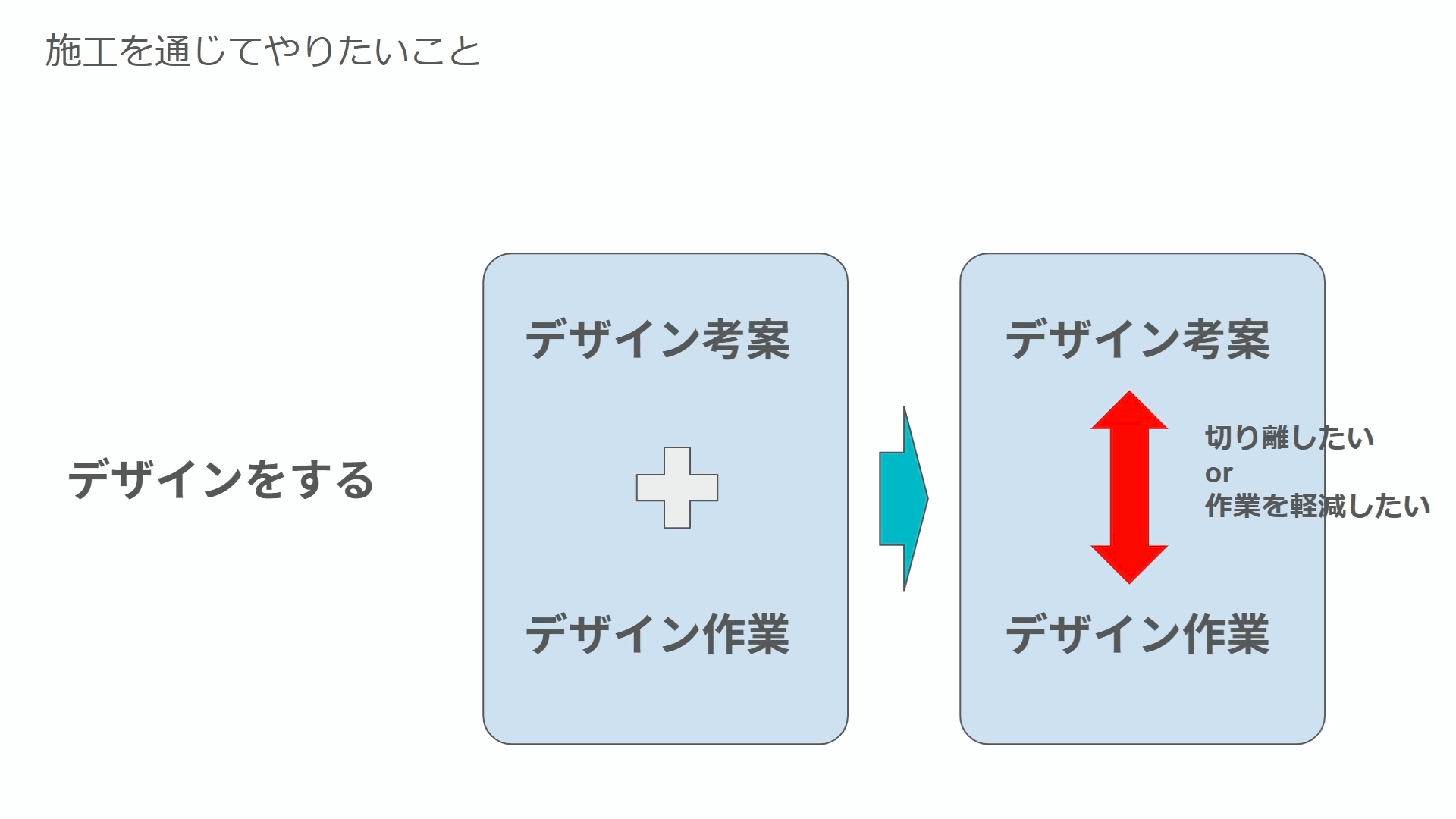

さきほど施工事例の話をした際に、デザインや設計業界について少し触れましたが、この業界を見ていると、たまに破天荒な会話をしているように感じます。その一つが、デザイン公安とデザイン作業の考え方です。一般的に「デザインをする」というものを細かく分解すると、「デザイン考案」と「デザイン作業」という2つのフェーズに分けられるのではないかと思います。

私は、この「デザイン考案」と「デザイン作業」を明確に分けたいと考えています。なぜなら、さきほどお話ししたように、デザイナーの皆さんにとって「デザイン考案」こそが最も重要でクリエイティブな部分であるにも関わらず、現状では作業に多くの時間を取られていることが多いからです。

これはデザイン業界に限らず、他の業界でも共通して見られる課題だと思っています。作業に時間を奪われることで、本来のアイデアを生み出す考案のプロセスが圧迫されてしまうのは、非常にもったいない状況だと感じています。

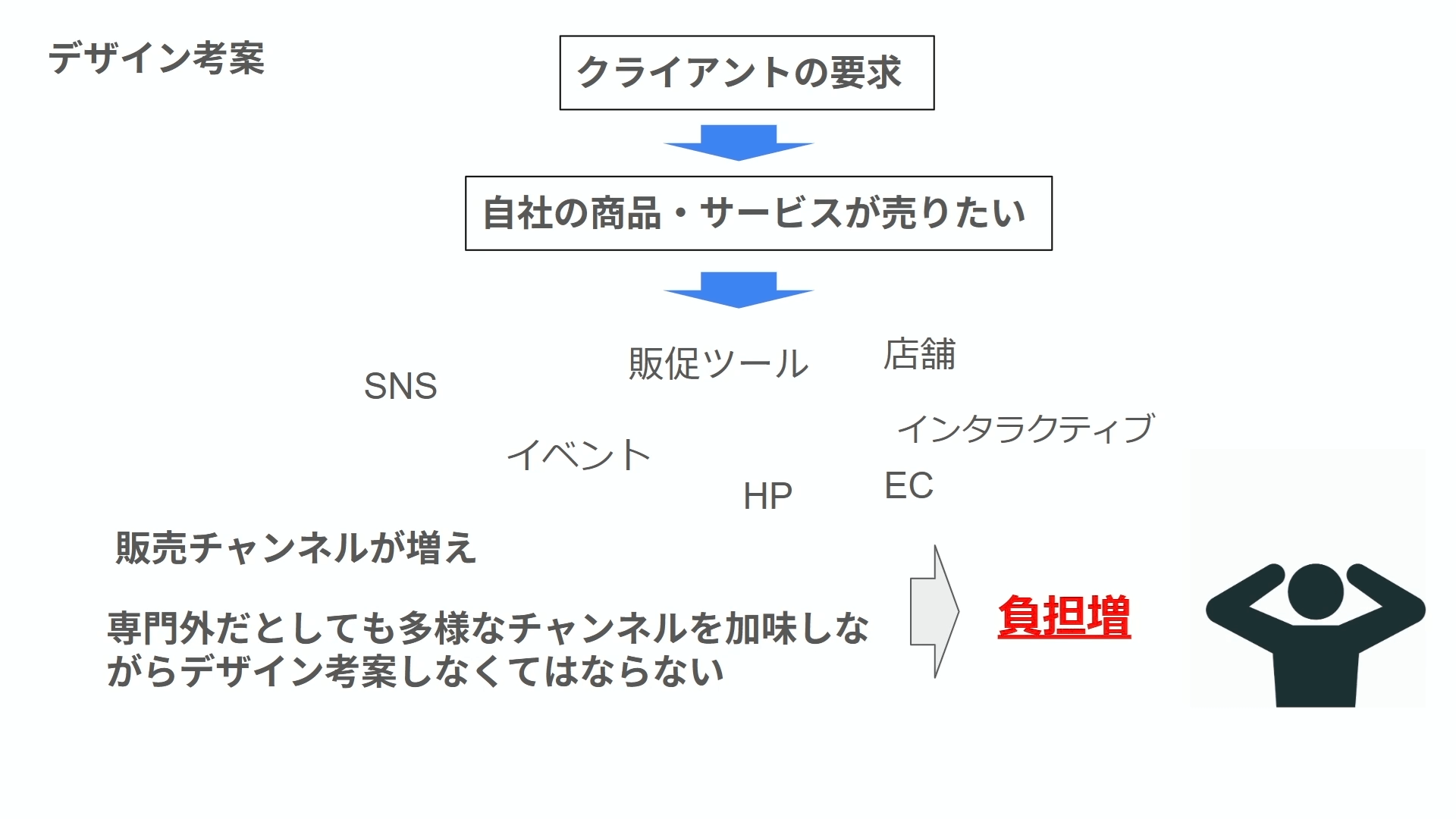

さらに、現在のデザイナーが直面している状況について考えると、クライアントの要望の変化が大きな負担を生んでいると感じます。クライアントは自社の商品やサービスを売りたいがためにデザインを依頼しますが、その際に、昔とは異なり、販売のためのツールや媒体が非常に多様化していることが問題の一つです。

販売チャンネルが増えたことで、デザイナーは専門外の分野も含め、こうした多様なチャンネルを考慮しながらデザインを進めなければならなくなっています。

例えば、店舗デザインを手掛ける際にも、「SNS映えをどうするか」といった課題に取り組みながら、SNSでの展開方法まで企画しなければならないという状況です。こうした環境下で、デザイナーの負担は確実に増加していると感じています。

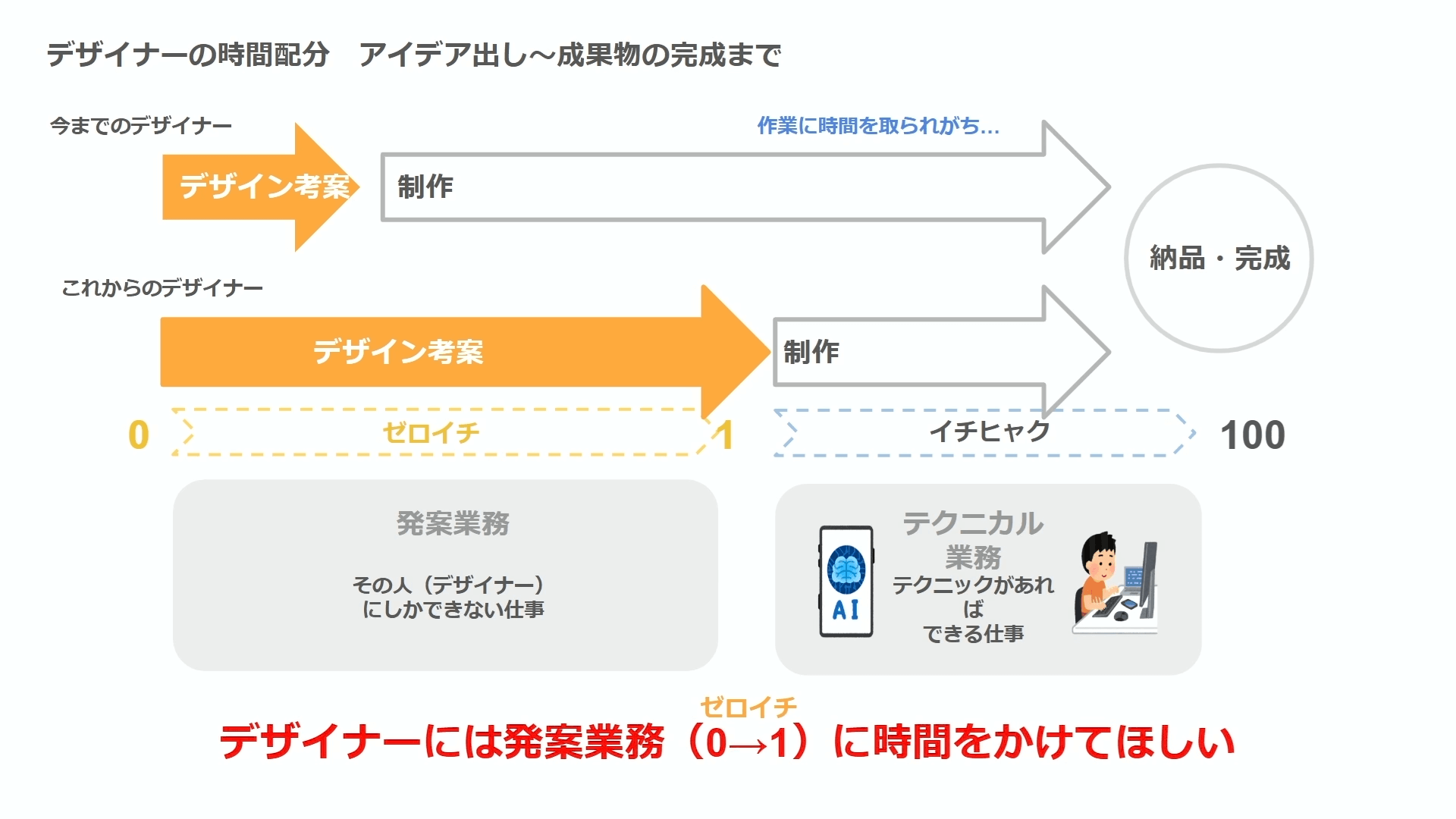

この状況を考えると、私はデザイン考案に費やす時間を増やしていってほしいと強く思っています。これは私がデザイナーの皆さんに対して抱いているリスペクトに由来するのですが、デザイナーのすごいところは、0→1(ゼロからイチ)を生み出す力にあると思っています。

例えば、私自身が「○○を作りたい」と言われたとしても具体的な提案はできません。しかし、デザイナーはそのゼロイチを生み出し、起点を作ることができます。本当にすごい能力だと感じています。

一方で、私たちのようなサポート企業にとって、1まで出してもらえれば、そこから先は鍛錬や習熟度で進めることが可能だと考えています。ここは技術や経験、あるいはAIや便利なアプリケーションを活用することで、効率化が図れる部分です。つまり、1→100までの作業を簡略化できれば、デザイナーが本来注力すべき部分に集中できる環境を作れるのではないかと思います。

このゼロイチを生み出すための時間を、もっと確保してほしいと願っています。ただ、こうした考え方は、昔はあまり議論されなかったと思います。限られた時間の中でデザイン考案をしなければならない現代だからこそ、こういった視点が必要だと感じています。

みんながデザイナー?

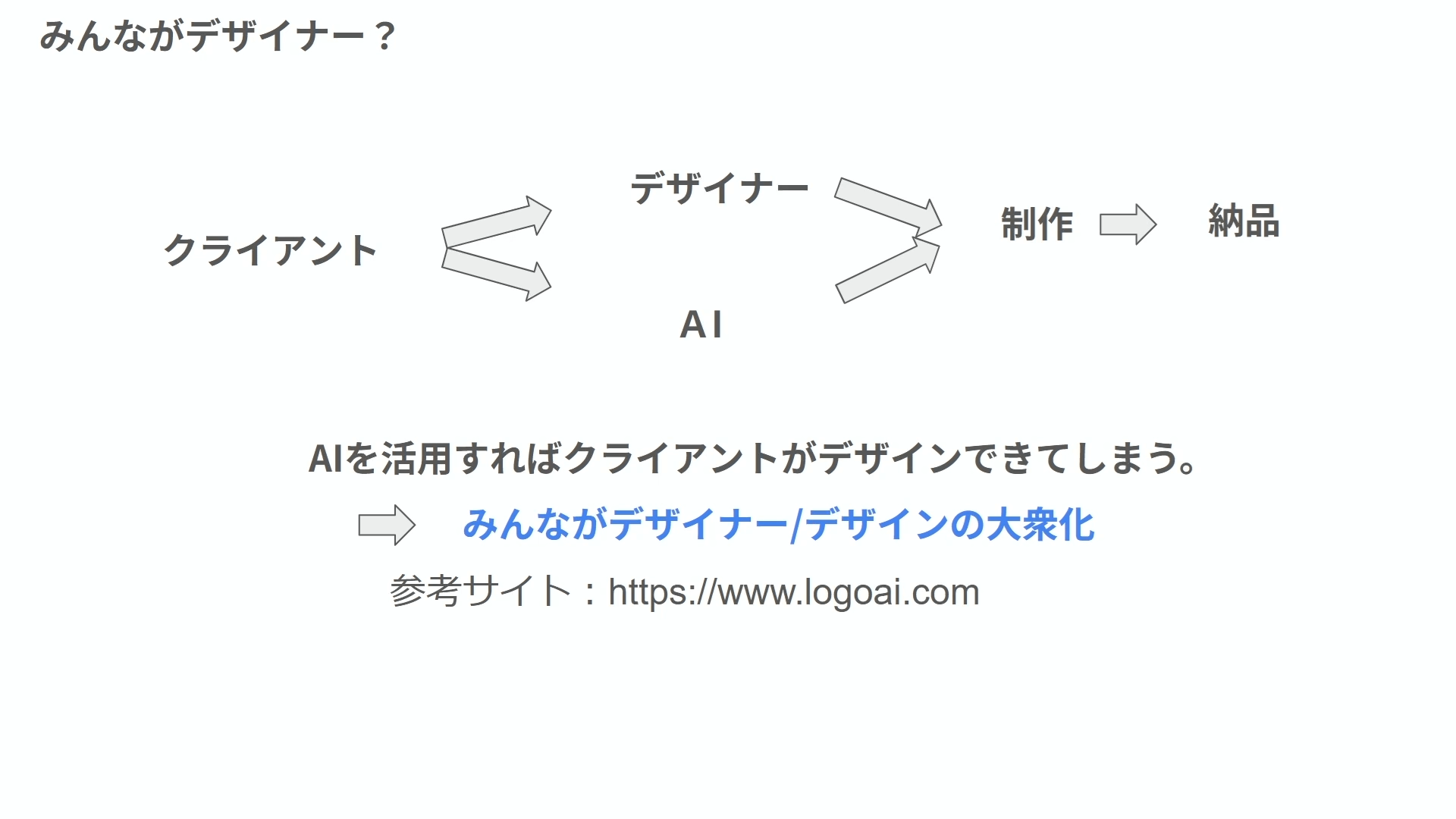

さらに最近感じているのは、「みんながデザイナー」という考え方です。これは特にAIの登場によって実現されつつあると感じています。

これまでの流れでは、クライアントがデザイナーにデザインを依頼し、その制作物が納品されるという形が一般的でした。しかし、AIが登場したことで、その構図が大きく変わりつつあります。AIを活用すれば、デザイナーを介さずに制作ができる時代が到来していると言っても過言ではありません。

つまり、クライアント自身がAIを使ってデザインを作り上げられる状況になり、クライアントがデザイナーになれる時代が到来しているということです。この変化は、デザインの大衆化を一気に加速させたと感じています。もはや、特定の専門家だけがデザインを生み出すのではなく、誰もがデザインに携わることができる時代になったのではないでしょうか。

LogoAI

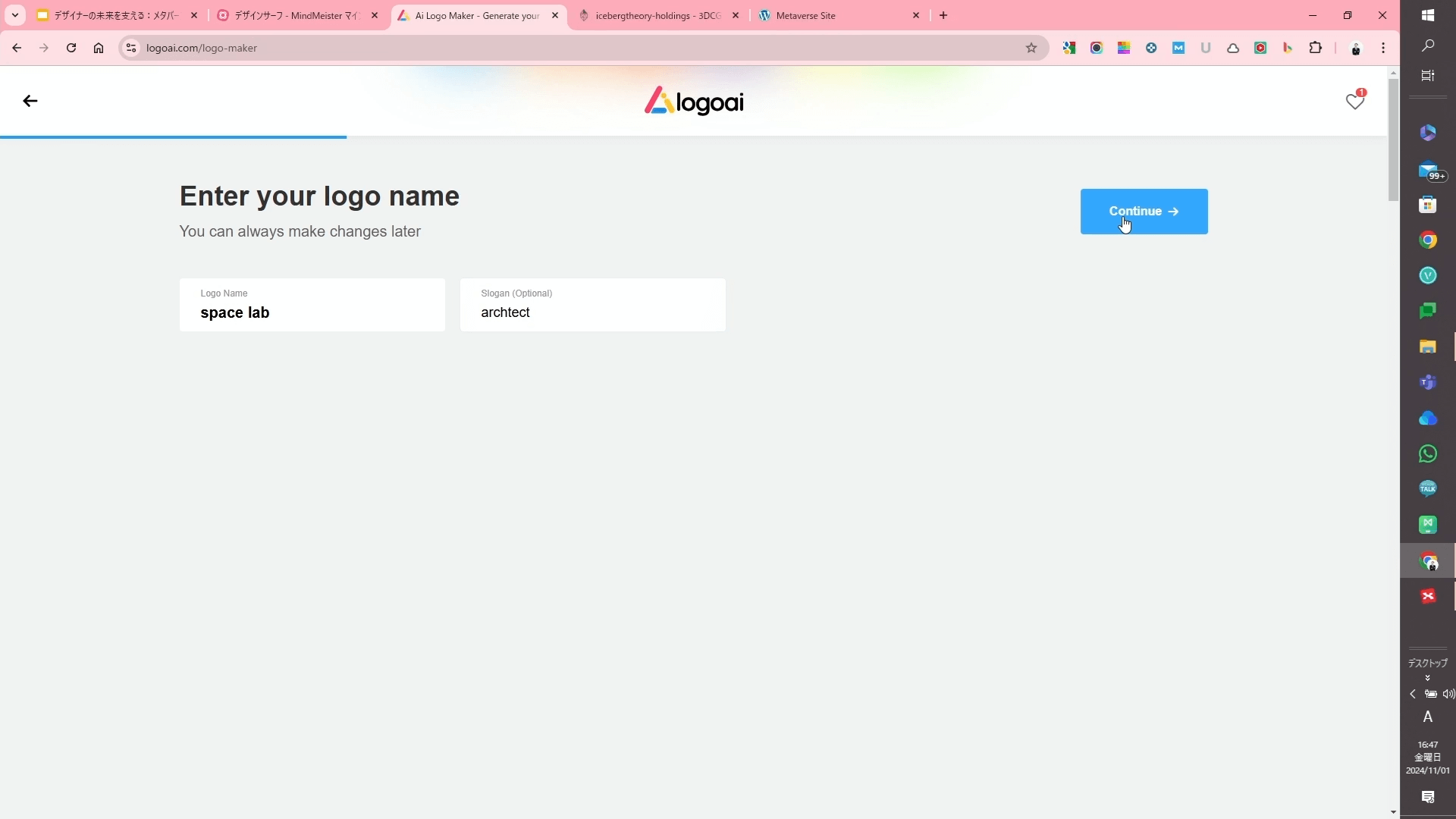

参考までに紹介したいサイトがあります。これは私の会社とは全く関係のないものなんですが、ぜひ皆さんにも体感していただけると面白いと思います。『LogoAI』というサイトで、AIを使ってロゴを作成してくれます。

短時間でクオリティの高いロゴを生成可能です。こうしたツールを試してみると、AIがどのようにデザインのプロセスをサポートし、あるいは代替できるかを直感的に感じられると思います。

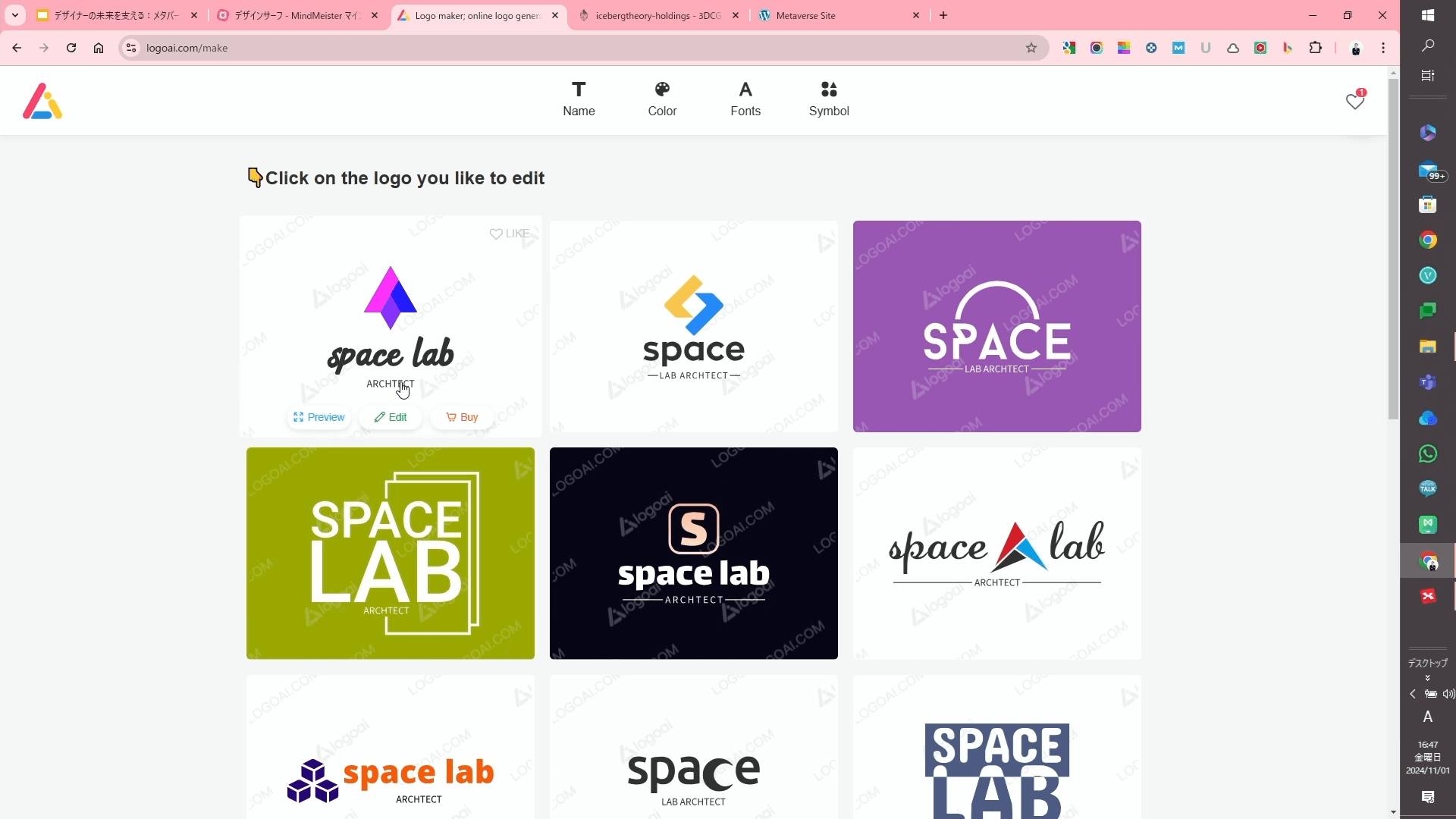

まずは、Logo Nameに「spaca lab」、Sloganには「architect」と入力します。

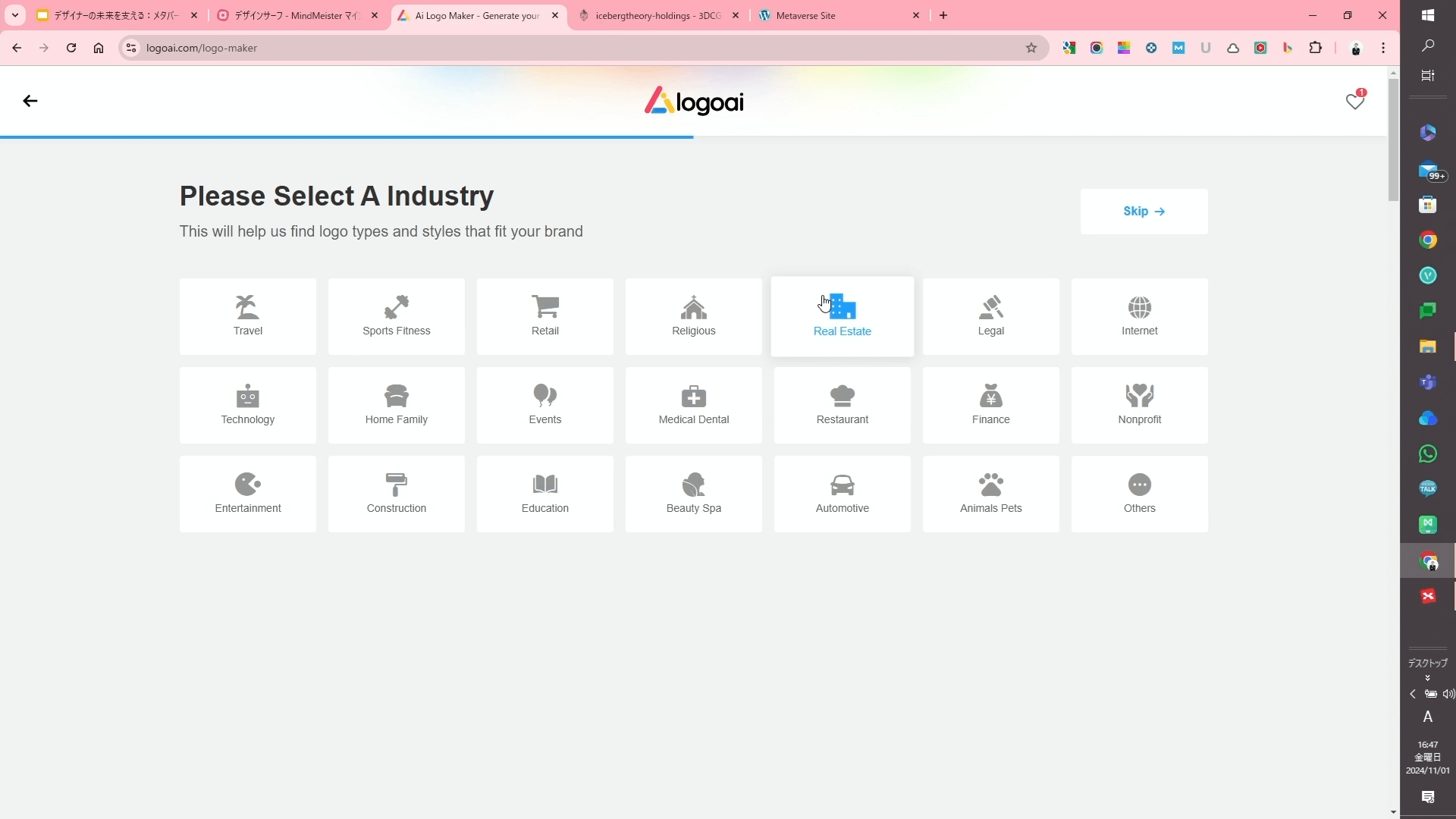

次にジャンルを選択します。

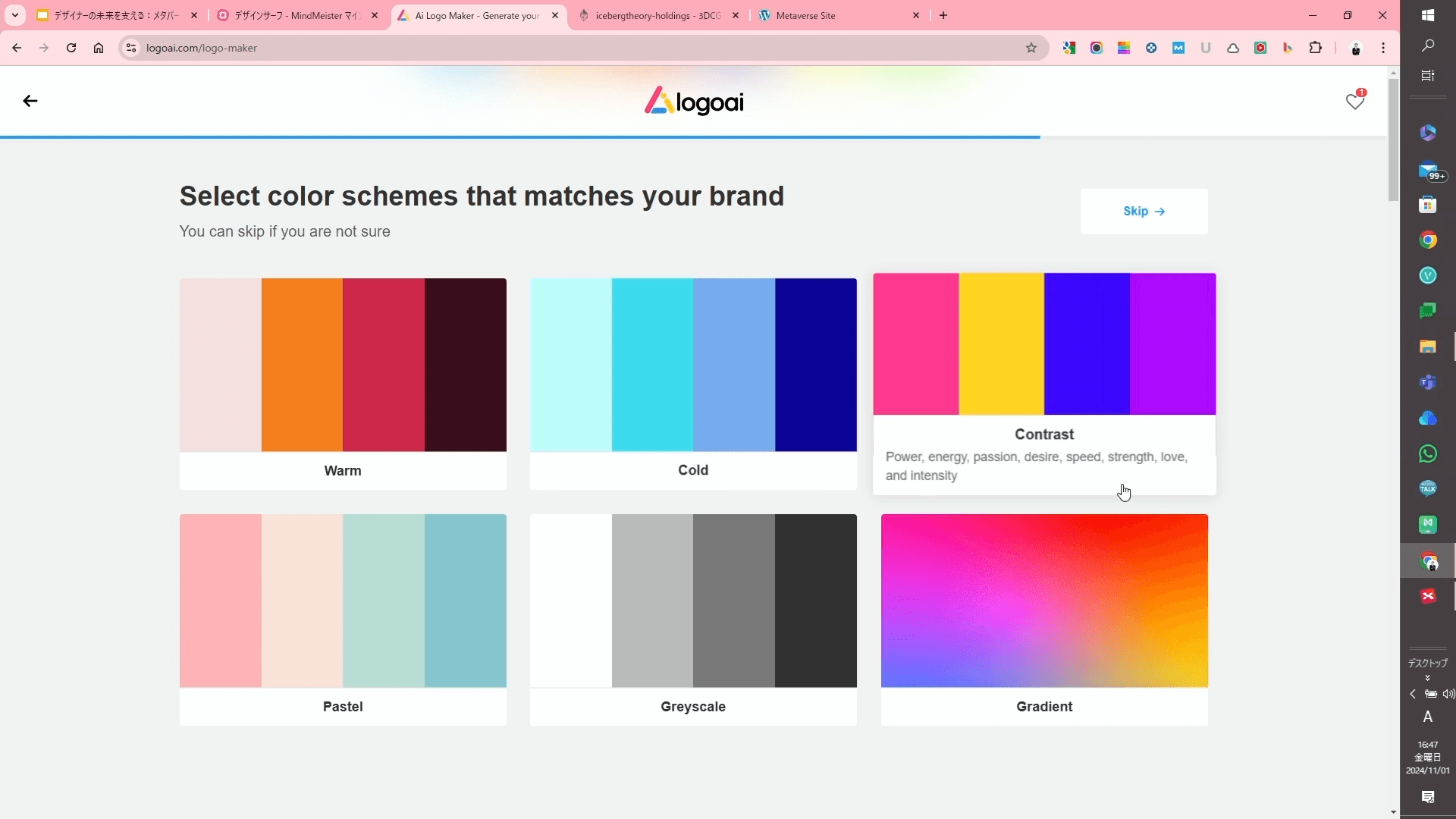

次に色合いを選択し、

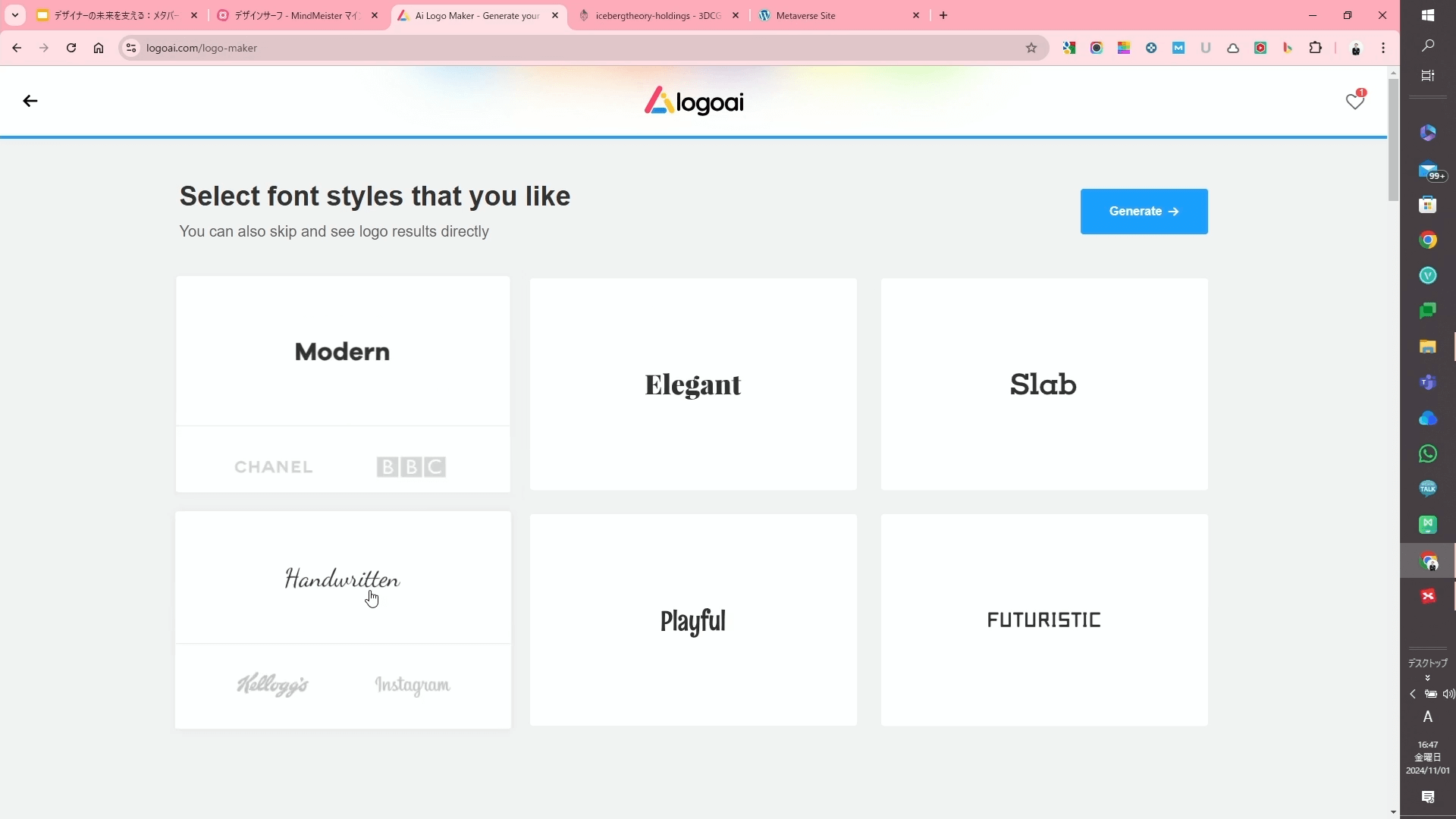

フォントも選択します。

このサイトのすごいところは、一気に色々なロゴを提案してくれる点です。例えば、生成された中から気に入ったものを選んだら、次に「エディット」ボタンを押すことで、自分の好みに合わせてさらにカスタマイズができます。

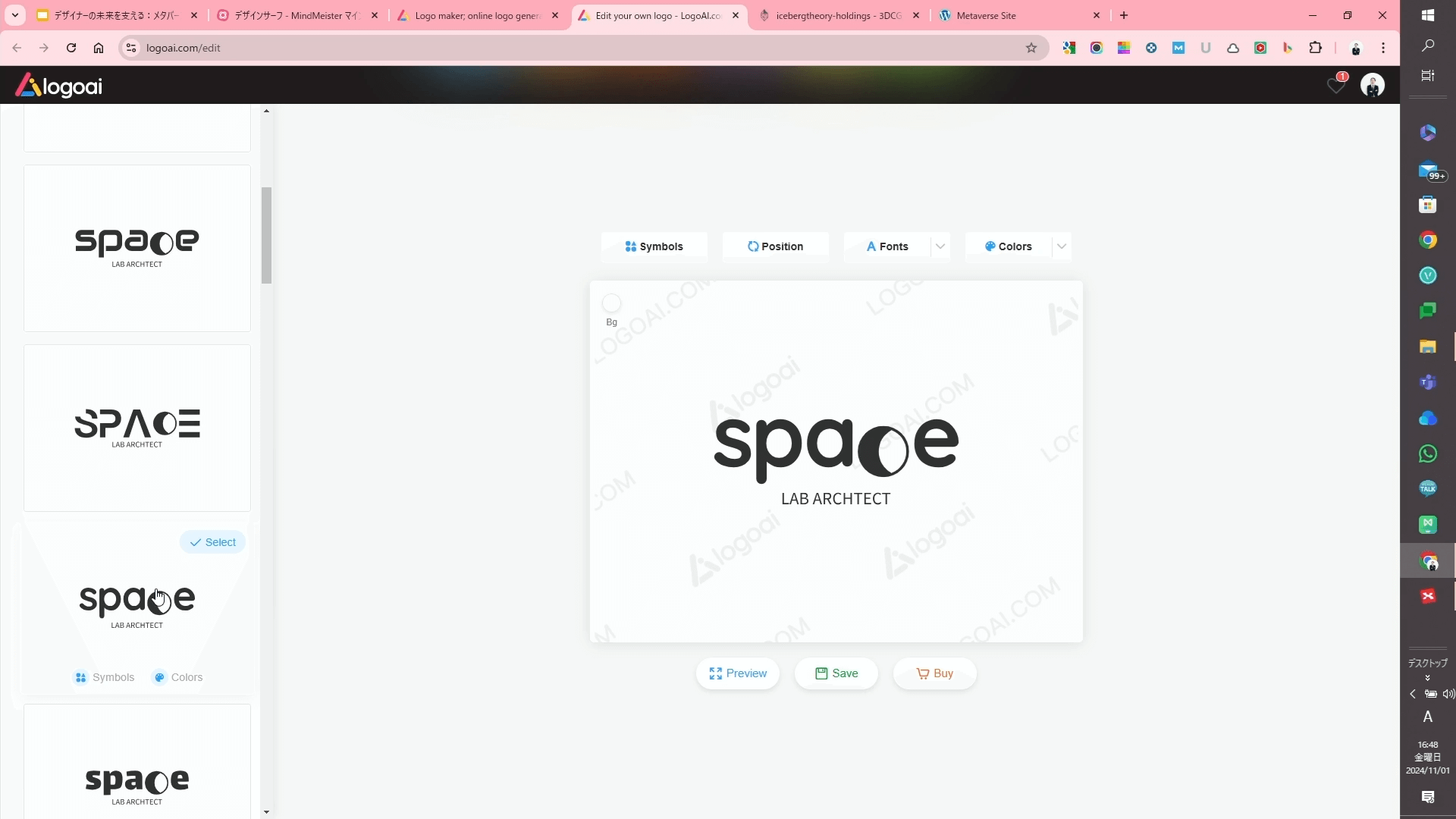

シンボル部分を色々と変更したり、文字のフォントや配色を調整したりすることが簡単にできる仕組みになっています。

細かいカスタマイズも簡単にできます。

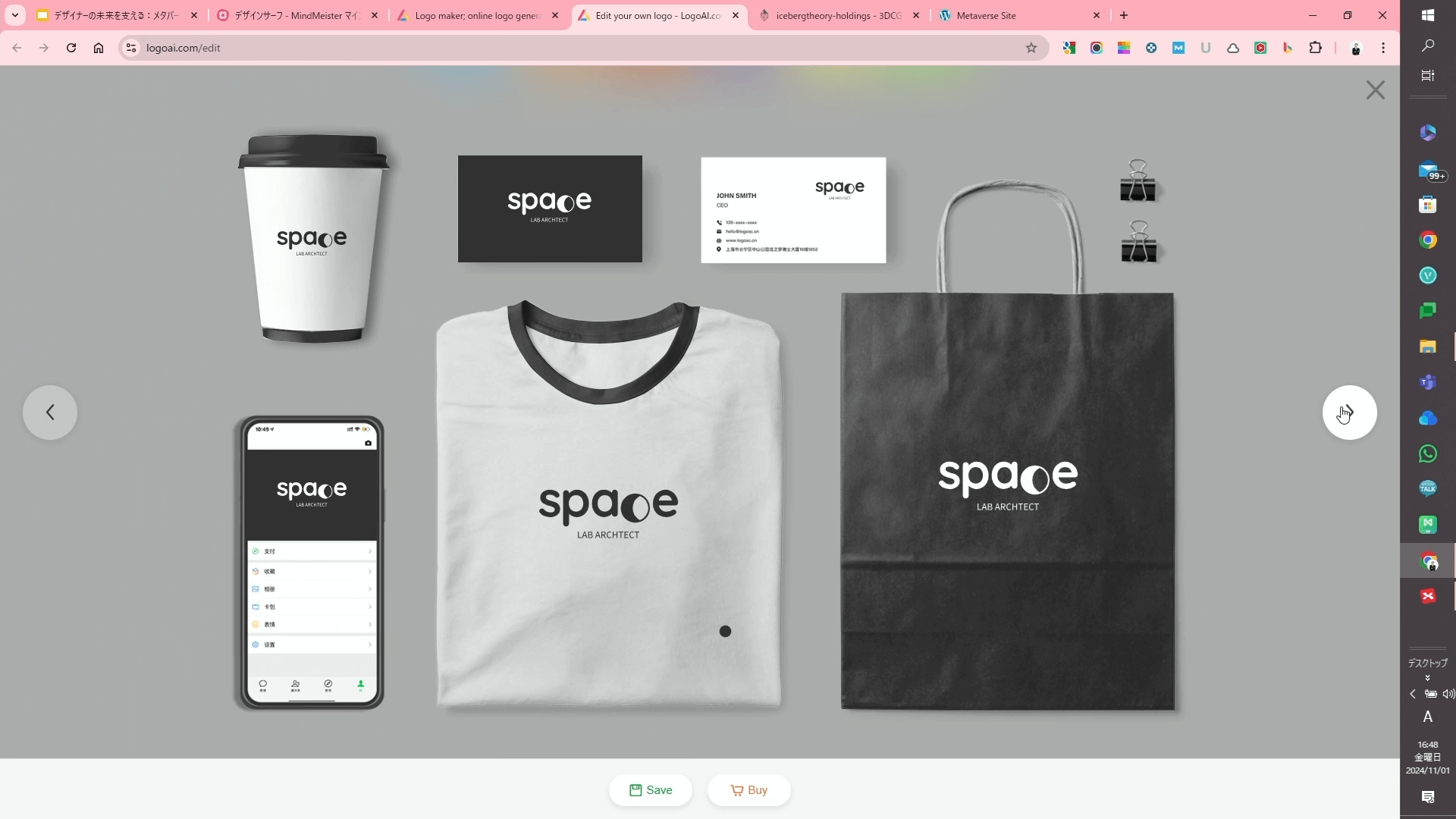

このサイトの極めつけは、気に入ったロゴを選ぶと、画像のようなさまざまなシチュエーションでの展開例を見せてくれる点です。例えば、名刺や看板、ノベルティ、Webサイトなど、実際にロゴが活用されているシーンをシミュレーションできます。

これを見ると、かっこいいデザインを作るだけであれば誰でもできる時代が来てしまったなと感じます。同時に、「ロゴデザインを生業にしている方々は今後どうすればいいのだろう」といった課題も見えてきます。

こうしたAIが進化しているのは現実です。その中で、私たちは今後、何を考え、どのように取り組んでいくべきなのかを改めて考える必要があります。

デザイナーに依頼する理由

私はこれからもデザイナーを支援し、応援していきたいという思いがあります。ただ、これからの時代において、ますます重要になるのは、「なぜデザイナーに依頼するのか」という理由だと思います。

AIや便利なツールが進化していく中で、誰もがデザインを手軽に作れるようになる時代が到来しています。だからこそ、デザイナーに依頼することの意味や価値が、これまで以上に重要になってくると感じています。

番外編

少し番外編の話になりますが、実は弊社はフィリピンにも会社があります。CG制作を手がける企業として、オフショア展開を考えるのはよくあることです。ただ、私が目指したのは単なるオフショア開発ではなく、日本のデザイナーが世界で活躍するための窓口を作りたいという思いからの展開でした。

そのため、10年ほど前に東南アジアのさまざまな国を訪れながら、最適な拠点を探し続けました。現地の人々には、「日本のデザイナーは非常に優秀で、彼らが海外で活躍できるような窓口を作りたい」と語ってきました。

ただ、その中で一番印象的だったのが、現地の方からの「日本のデザイナーは何がいいのか?」という質問でした。それは当然の疑問ですよ。「なぜ日本のデザイナーをわざわざ呼ぶ価値があるのか」、その理由をどう説明するかが私にとっても重要な課題になりました。

その問いに対して、私は「日本のデザイナーは、きめ細やかで配慮の行き届いたディティールや、細かいデザインが素晴らしい」と答えました。

しかし、その時の返答が衝撃的でした。「細かいデザインが素晴らしいと言われても、その良さが分からないし、そもそもこの国ではそんな細かいデザインを再現することができない」と。確かに、それも一理あるなと思いました。

このやり取りがずっと心に残っていて、実はその後の2年間、「日本のデザイナーの良さをどう表現すればいいのだろう」とずっと考え続けてきました。

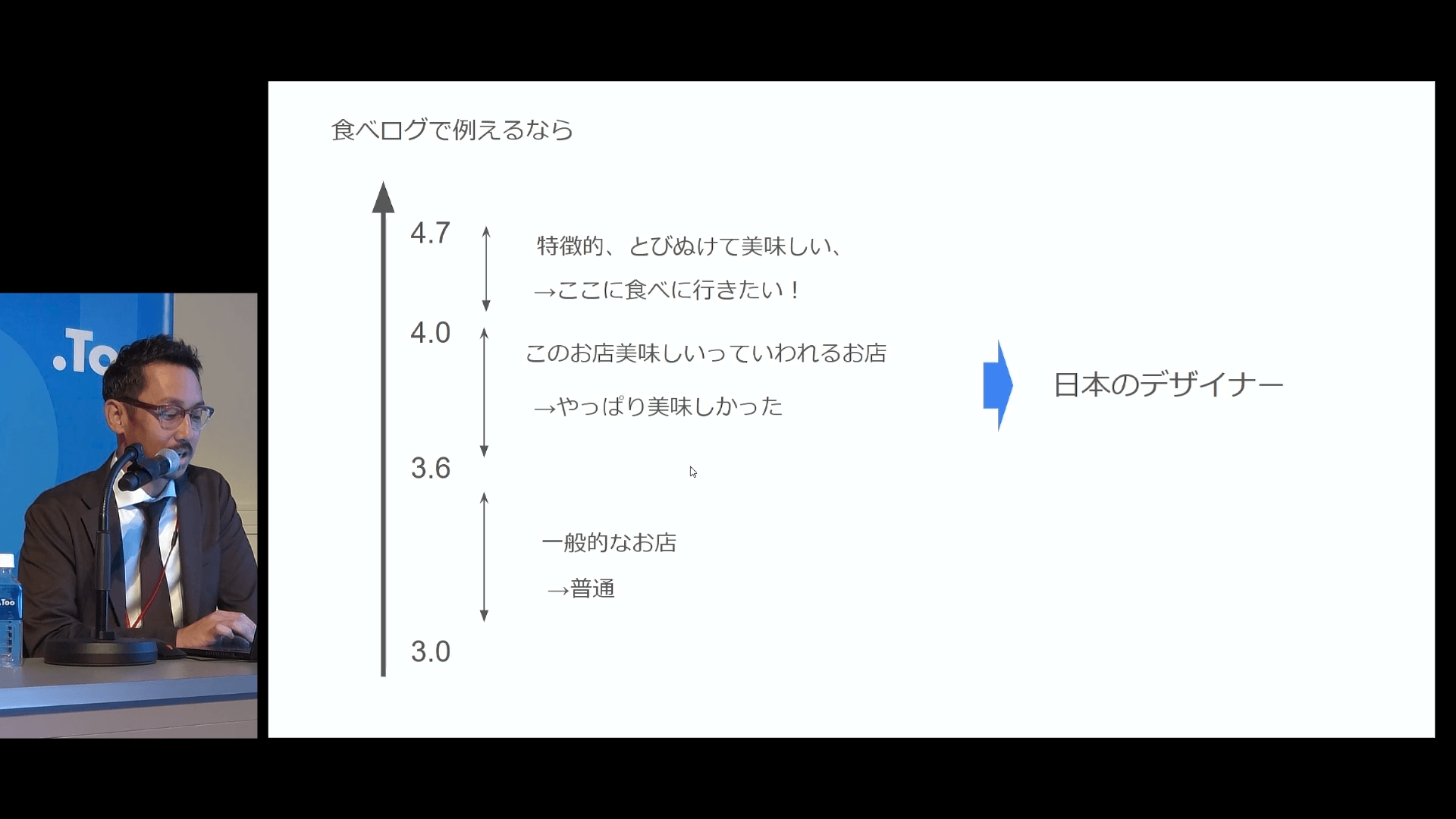

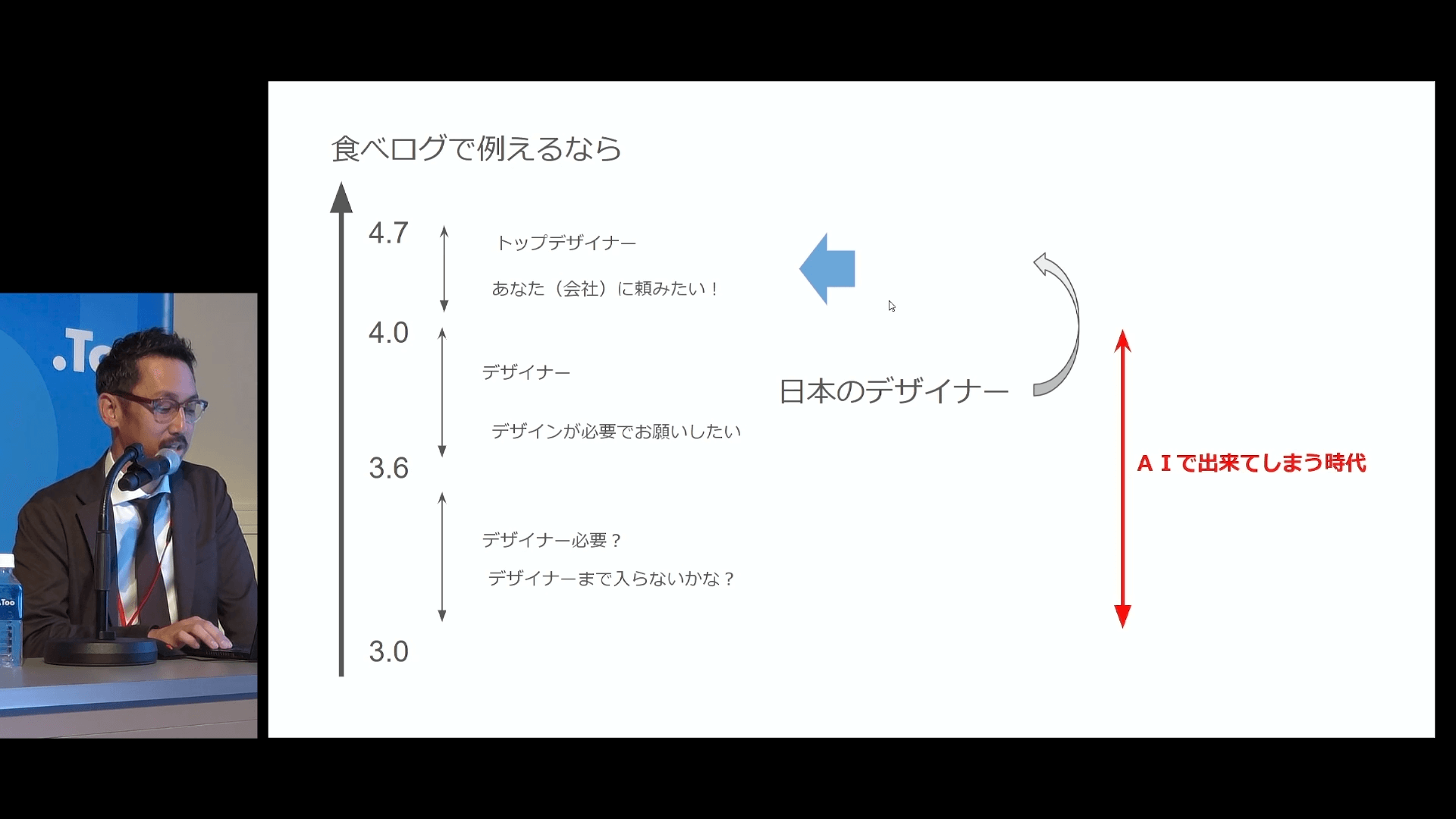

そしてある時、ふと思ったんです。これは「食べログ」に例えると分かりやすいのではないかと。

例えば、食べログの評価で「3.0〜3.6」は標準的な良いお店、「3.6〜4.0」になると「あ、ここ美味しいな」と思えるレベルという印象が一般的です。そして「4.0」を超えると、「また行きたい!」と思わせる、飛び抜けたお店です。食べログの評価の数字は、そういった感覚を可視化したものだと思います。

この食べログの例えを、日本のデザイナーに当てはめて考えてみました。日本のデザイナーは、世界的に見ても「3.6〜4.0」の間のレベルにいるのではないかと思いました。つまり、基準が非常に高いことで全体の水準が整っていて、優秀なデザイナーが多いということです。

ただし、そこで話題に出た「ディティールの良さ」というのは、ちょうど食べログの「3.6から4.0」のように、見る人が見ると「違いが分かる」範囲です。つまり、細部の素晴らしさや美しさを理解するには、ある程度の感覚や目を持っている人でないと気づけないということです。そういった特徴が、日本のデザイナーの強みだと考えました。

そして、「4.0以上」を超えるトップデザイナーとなると、また違う特徴や圧倒的な個性を持った存在になります。

この「3.0〜4.0」の領域について、僕の見立てではAIで対応できてしまう時代がすぐやってくるのではないかと思っています。実際、AIが既に高い水準のデザインを短時間で生み出せるようになっている現状を考えると、この領域の作業はAIが得意とする分野になっていくと感じています。

そうなると、これからの時代の日本のデザイナーは「4.0以上」の、言わばトップデザイナーを目指す必要があります。ただの技術や作業の域を超え、圧倒的な創造性や個性、他者を惹きつける独自の感性を持たないと、デザイン業界で生き残っていくのは難しくなると考えています。

では、「どんなデザインが求められるのか?」について、例え話を交えてお話します。

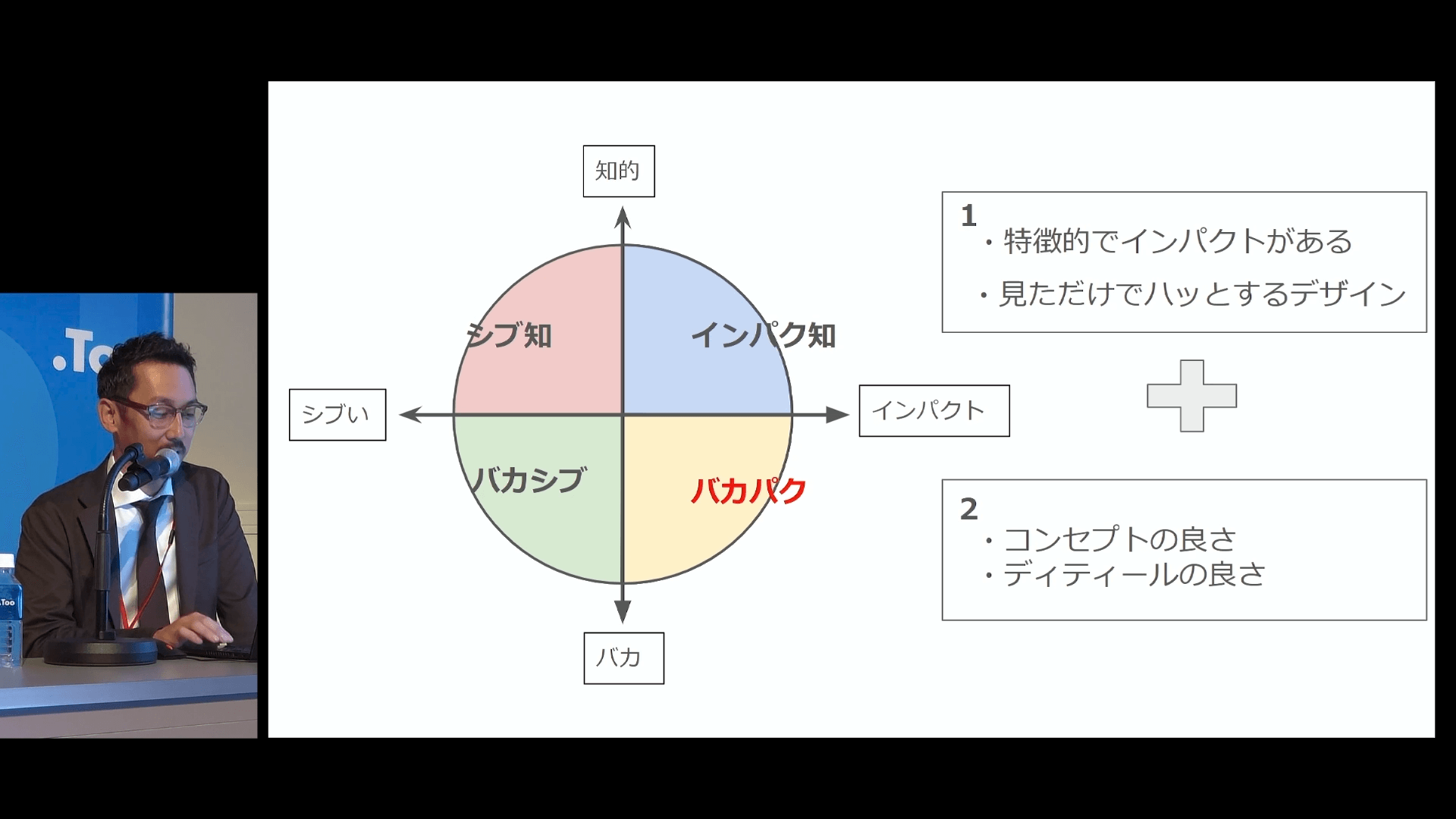

昔の「ボキャブラ天国」というの番組に出た図を参考にすると、日本のデザインって「シブ知」に例えられると思っています。つまり、分かる人には良さが伝わるし、評価もされる。一方で、世の中全体で広く評価されるデザインというのは、「インパク知」や「バカパク」のような、インパクトや分かりやすさが重要視される世界なのかと思います。

特に今の時代、求められるデザインで一番大切なのは、まず特徴的でインパクトがあることです。「見ただけでハッとする」ような強い印象を与えることが大前提だと思います。その上で、コンセプトの良さやディティールの美しさが加わると、初めて「4.0以上」のデザインと呼べる水準になれると感じています。

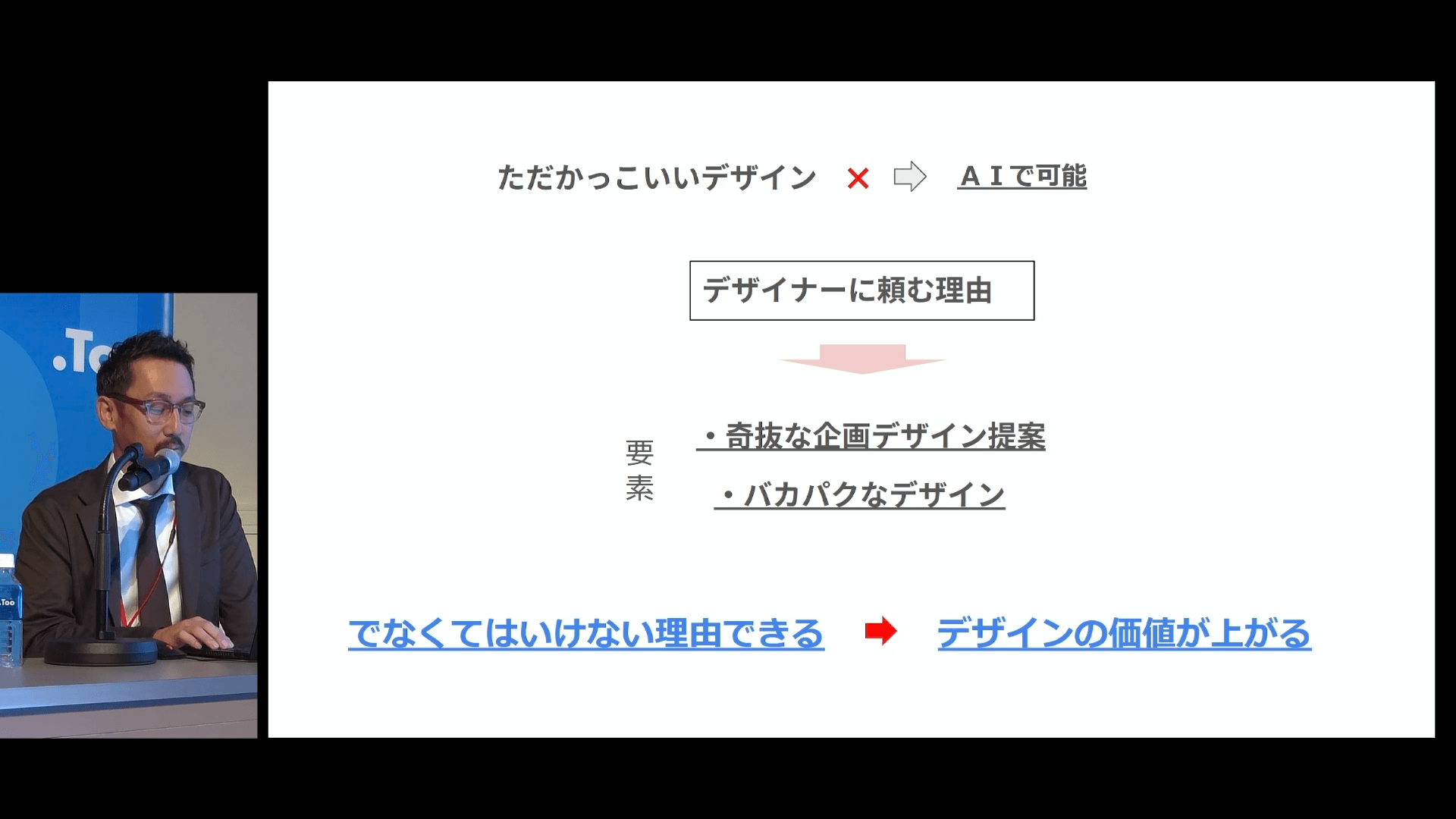

さきほどの話に関連する内容ですが、単に「かっこいいデザイン」をやっているだけでは、これからのAIが進化した世界では生き残るのが難しいと感じています。今後重要になってくるのは、「デザイナーに依頼する理由」を明確にすることだと思います。

その理由を生む要素としては、奇抜で目を引く企画力や、その人にしかできない独自性のある提案、また「バカパク」とでも呼べるような斬新なデザインなどが挙げられるでしょう。こうした特徴がなければ、AIや他の競合と差別化することが難しくなっていくのではないでしょうか。

つまり、「あなたでなければ意味がない」と思わせる理由を作ることが、今後のデザイナーにとって必須になってくるということです。そして、そういった唯一無二の提案ができるようになると、デザイナーの価値はこれからさらに高まっていくのではないかと強く思っています。

伝えたいこと

最後にお伝えしたいのは、今後、皆さんにはぜひ「デザイン考案」の部分に時間をシフトして取り組んでいただきたいということです。これまでの話でも触れましたが、現在の世の中では、デザイナーに求められるアウトプットが非常に多様化し、大変な部分も多いと感じています。

しかし、これを逆に考えると、そういったツールやテクノロジーを味方につけることで、より自由にクリエイティブな部分に集中する環境を作ることが可能だと思っています。

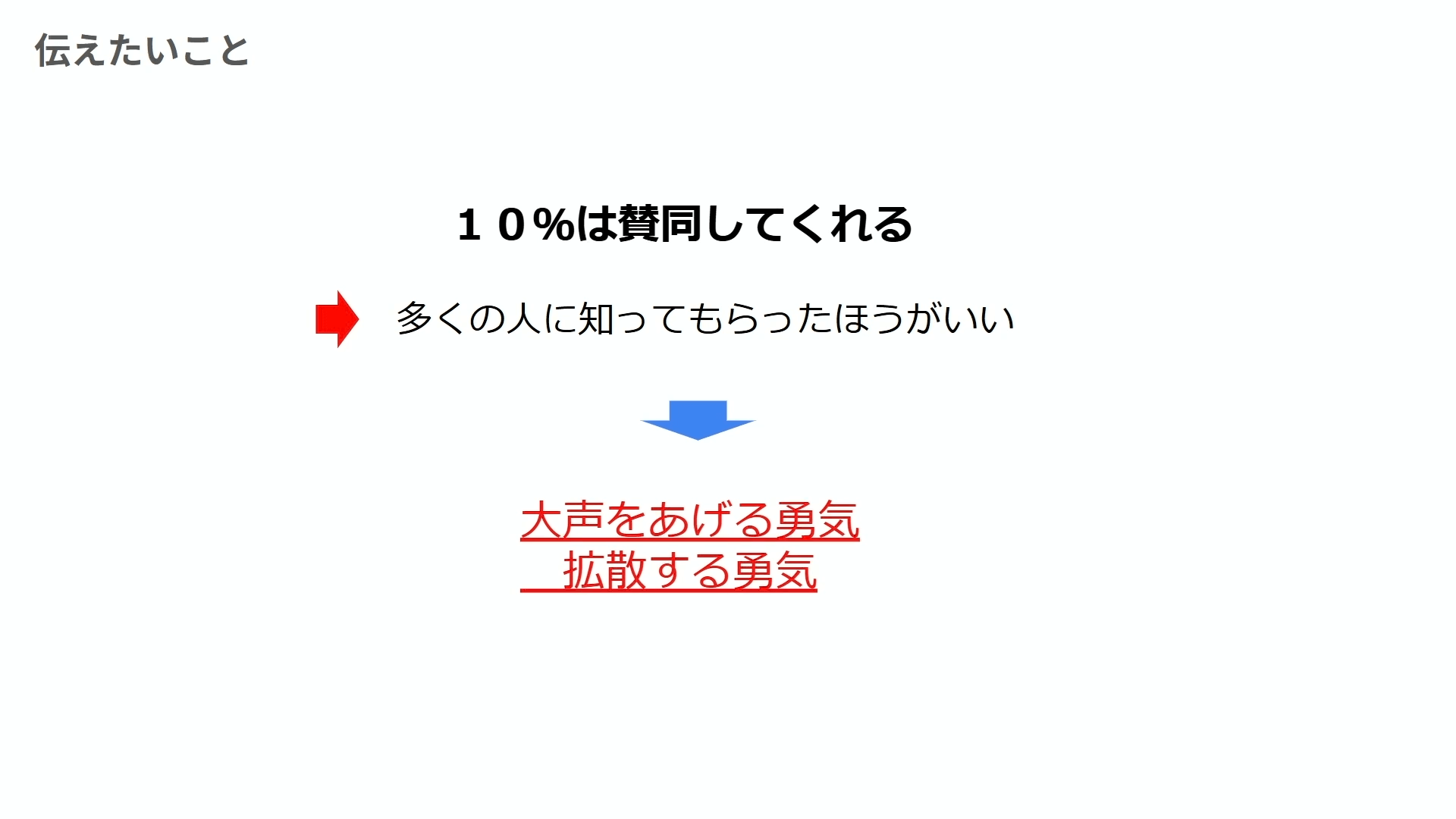

「10%は賛同してくれる」という理論があります。全ての人に響かせることは難しいですが、何かを表現したとき、一定の割合の人、約10%は必ず賛同してくれると言われています。例えば、100人にアピールすれば10人、1,000人に届ければ100人の支持者が生まれるという話です。

この理論が正しいとすれば、より多くの人に自分のデザインを知ってもらうことが重要です。SNSやさまざまな媒体を活用し、大声を上げて自分を表現していくことです。それは拡散する勇気とも言えるものですが、デザイナーとしての価値を広く伝える上で、非常に大切なスキルだと思います。

今の時代は、単にお客さんからの依頼を受けるだけでなく、発信を通じて自分の価値を知ってくれる人、自分のデザインを求めてくれる人とつながることが可能です。それが、デザイン業界の新しい形を作るきっかけになるのではないかと思います。

私は日本のデザイナーの皆さんに、ぜひ世界で活躍していただきたいと強く願っています。私たちがデザイナーサポート企業として施工業務やDX化に取り組むのも、そのための一環です。忙しい日々や限られた時間の中で大変なことも多いかと思いますが、自分のデザインにどのような時間を使うのか、自分自身をどのように表現するのかを改めて考え、挑戦し続けていただければ幸いです。